课程思政融入食品类专业人才培养模式中的探索

作者: 张东峰 李杏元 李平凡

课程思政本质上是一种育人教育,紧紧围绕立德树人这一根本任务,以人为本,解决的是“培养什么样的人”“如何培养人”这类问题。因此,教师要在日常授课中,深入挖掘思政元素,并自然植入课程标准中,在教学中不断引导学生树立家国情怀,学习大国工匠精神,培育爱岗敬业的职业素养。基于此,教师要将各种思政元素明确设计到课程标准中,并在课上以“润物细无声”的方式,使学生从中感受到正能量,从而提高其对专业的热爱与对职业的尊重。由于诸多因素,将食品类专业作为第一志愿的报考率并不高,很多调剂过来的学生由于对专业不理解,导致学习兴趣不高。而将思政元素融入日常的培养中,能有效提升学生对该专业的兴趣,有利于培养其正确的三观和综合素养。

1.思政元素“标准化”

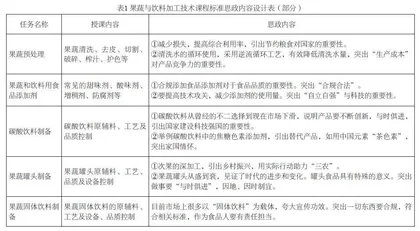

首先,在每年制订的人才培养方案中,须将“思政元素”细化到每节课,并使其与每门课的课程内容有效融合。其次,课程标准的制订要邀请企业行业高层次技术或管理人才、毕业5年的优秀校友及若干数量的在校学生,协同2-3名校内专任教师研讨出方案,最后通过专业教研室论证,并报二级学院审批。同时,要求每年保持思政元素或案例不低于15%的更新率。通过逐年积累,逐步完善“思政元素”库,未来的课程教学都能轻松从库中选择“思政元素”。这样可以有效杜绝教师授课过程中的“随心所欲”和“牵强植入”。食品类专业课程“果蔬与饮料加工技术”课程标准见表1。

2.以专业见习、实习、专业社会实践等课程为抓手进阶培育“食品”素养

作为食品从业人员,在拥有专业知识之外,更要具备食品安全意识、道德情操、责任意识、卫生意识。因此,教师要从专业的人才培养和课程体系进行科学设计,以多种形式进行职业素养的进阶培育,提高学生的综合素养和职业道德,为未来从业打下坚实的素质基础。督促其做一个“精专业、有温度”的良心食品工程师,为食品的健康安全保驾护航。具体课程设置见图1。

3.积极丰富“第二课堂”,实现课堂外思政元素“加餐”

通过思政元素植入课程标准和专业课程的科学设计,实现“课程思政”的育人功能。同时,基于教学要求,将课堂上的思政元素与专业课程进行有效结合,通过积极开发和丰富第二课堂,学生能在课堂外这些相对比较轻松的环境中接受“思政元素”的教育,经过一段时间的实践与观察,效果显著。学生专业社团“思政”育人路径见图2;食品科技节“思政”育人路径见图3。

如图2所示,专业学生组成了两个学生专业学会。每个学会都有明确的年度、月度活动计划。比如,会员日、会员开放日、企业讲座、校友分享、技能培训等。同时,社团还承接了很多对外的茶歇接待。借助这样的实践活动,既能提升学生对专业的认同感和热情,又能培养其综合素养。

如图3所示,通过完全由学生组织的一年一度的“食品科技节”,为学生提供展示自己研发和创造的产品的机会。科技节期间,学校还可以组织不同主题的专家讲座,邀请企业技术人员做技术前沿分享。这样的活动大大提高了学生对专业的热情和自信,并能和企业亲密接触,提早了解和熟悉企业产品开发、商品运营等内容,极大地丰富了学生的专业素养,通过具体实践扩大了学生的视野,有效提升其综合能力。

结语

思政教育是一个长期的工程,因此,教师要在课堂内、外营造思政氛围,让学生在潜移默化中接受思政教育的熏陶,从专业能力、职业素养上不断丰富自己。实施课程思政,能把思政教育贯穿于食品类人才培养全过程,有助于提升教师教学育人能力,提高学生培养质量,为粤港澳大湾区的食品产业升级提供和贮备人才。

基金项目

中国职业技术教育学会-新时代中国职业教育研究院2024年课题“高职-本科协同培养食品工程新技术复合技能人才创新与实践”(课题编号:SZ24B80);广东省教育评估协会2023年度研究课题“DIY烘焙定制+互联网培训创新创业教改研究”(课题编号:BCPG23071);广东轻工职业技术学院2023年度创新创业教育教学改革项目“基于烘焙创研学会学生自主创新创业教育研究与实践”(课题编号:CYJG202322)。

作者简介

张东峰(1979-),男,山东郯城人,硕士研究生,讲师、高级技师;研究方向:食品加工技术及质量管理。

*通讯作者

李平凡(1973-),男,四川资中人,本科,教授;研究方向:发酵食品、食品加工与质量管理。