基于食品物性学课程的青年教师教学科研能力协同提升路径探索

作者: 秦晓杰 李卓思 马悦 夏雪娟 董庆利

青年教师作为高校“双一流”建设和未来发展的中坚力量,平衡好教学与科研,实现二者协同发展,是高校科研创新和人才培养的关键。然而,当前青年教师在教学与科研方面的认知与行为存在偏颇,缺乏教学与科研的深度有效融合。本研究以食品类专业青年教师为主体,通过访谈、问卷调查和小型研讨会等方式,挖掘青年教师在平衡教学与科研中面临的困境,深入剖析教学与科研未能相互促进的原因,并以食品物性学课程为例,从树立科教融合理念、提升专业素养和建立项目导向教学思维等方面探索青年教师教学科研协同提升的有效路径,促进教学科研深度融合,为推动教育教学、科学研究和人才培养“三位一体”协同发展提供参考。

1.引言

“双一流”建设是我国高等教育迈向世界一流大学和一流学科发展的重要标志,是提高我国高等教育整体水平、增强高校创新能力的重要举措。随着大量高学历青年人才的引进,青年教师已成为高校教育改革和创新的重要推动力量。截至2020年12月,我国高校40岁以下的青年教师人数占比达到了全体专任教师总数的49.44%。青年教师只有具备扎实的理论功底及较高的素养,才能为课堂注入活力,培养出更多优秀的人才,进而助力一流专业、一流学科建设。作为“双一流”建设和高等教育发展的主要力量,青年教师如何平衡教学与科研,以教学带科研,以科研促教学,实现教学与科研能力协同发展,是建设高素质高校教师队伍、促进高校科研创新和人才培养的关键。尽管科教融合理念由来已久,但在实践中却没有得到很好的落实。国内关于科教融合的研究报道主要集中在该理念的内涵、特点、必然性、合理性分析及以案例为载体建设实践的介绍方面,从青年教师的主体行为层面探索该群体科教融合的现状与发展研究较少,因而未能有效转化为推进青年教师高质量发展的内驱动力。

本文从食品类专业青年教师主体行为层面出发,充分挖掘青年教师在平衡教学与科研中面临的困境,深入剖析教学与科研未能相互促进的原因,并探索科教深度融合的有效路径,以提升教师教学与科研融合能力,推进教育教学、科学研究和人才培养“三位一体”协同融合发展。

2.高校青年教师教学与科研协同发展面临的困境

准确把握了解青年教师教学与科研的基本情况,是有效提升新时代青年教师教学与科研协同发展的根本。本研究主要通过访谈、问卷调查、小型研讨会等方式,挖掘青年教师在教学与科研工作中面临的问题和挑战,以全面和准确了解当前青年教师教学与科研的情况,以及教学科研互相促进的融合能力。

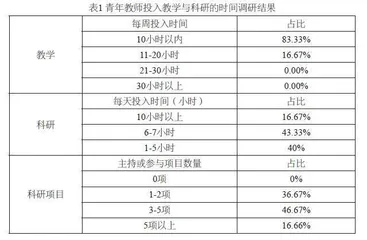

本研究主要调查了30名食品类专业青年教师的基本信息(年龄、教龄、学历、职称)、教学情况(如投入时间、课程类型、教学方法、教学资源等)、科研情况(主持或参与的科研项目、科研成果、投入时间、科研团队合作)及科研与教学的融合程度等。

从统计数据来看(表1),青年教师每周在教学方面投入的时间,83.33%受访者在10小时以内,16.67%受访者在11-20小时之间。在科研方面,40%受访者每天用于科研的时间为1-5小时,43.33%受访者每天用于科研的时间为6-10小时,16.67%受访者每天用于科研的时间超过10小时。36.67%受访者主持或参与1-2项科研项目,46.67%受访者主持或参与3-5项科研项目,16.66%受访者主持或参与5项科研项目及以上。由此看出,大多数青年教师将更多的时间和精力用于科研上,在教学与科研方面投入的精力失衡。

从调查的授课类型数据来看(表2),理论课程占比高达86.67%,实践课程仅占3.33%。教学中主要采用的教学方法为讲授法,占比高达86.67%,而讨论法、案例分析法和项目导向法分别占3.33%、6.67%和3.33%。60%受访者认为教学与科研之间存在一定关联性,26.67%受访者表示教学与科研关联性“非常高”。63.33%受访者表示“经常”将科研成果融入课堂教学,显示出大多数教师在教学中积极应用科研成果,表明教师对将科研与教学结合的重视程度。然而,36.67%受访者表示“很少”将科研成果融入课堂。科研与教学的关联性在受访者中普遍被认可,但在实际的科研与教学实践中并没有很好的结合。教学方法偏向于传统的讲授方式,在实际教学中缺乏与学生互动性、项目导向性的教学方法。教师授课过程中面临的主要问题是学生参与度低,学生在课堂上的积极性不足,学生对学习成果的认同感低。

总体而言,青年教师在教学与科研之间的时间分配普遍存在不平衡现象,教学与科研成果相脱离,教师在教学过程中很少采用项目导向式方法。

3.青年教师教学与科研失衡的深入剖析

教学与科研,是高校两条互相依存的生命线。科教融合有利于青年教师教学与科研工作的相互补充与发展,也有利于学生在探索性的科学研究中融会贯通理论知识,培养探索精神和创新思维。依据青年教师在教学能力、科研能力、教学与科研融合能力等方面存在的问题,进一步从教学学术理念、知识结构体系、教学研究团队、考核评价机制等多角度深入分析青年教师教学与科研能力不足背后的主观和客观原因。

首先,从教学学术理念来看,部分青年教师可能对教学与科研的相互促进作用认识不足,缺乏将二者有机结合的理念。在当前高校环境中,职称评定、聘期考核和个人业绩等关系青年教师个人发展的方面均与科研相关,使得教学任务未受到重视。有些青年教师甚至认为教学与科研是相互独立、互不干扰的,把人才培养仅局限在教材、课堂教学中,把知识发展仅局限于科研研究、学术创新中。其次,从知识结构体系来看,青年教师知识的深度和专业性很强,但知识的广度和视域因精力有限而相对狭窄,导致在教学与科研融合中很难从多维度、多学科视角解释和探究自己在教学和科研中面临的相关问题。这不仅限制了他们在科研领域的创新探索,还影响了他们将最新科研成果转化为教学内容的能力。最后,在构建教学研究团队方面,部分青年教师面临资源分配不均、合作机会有限等问题,使得他们在组建团队、寻求交叉学科合作方面存在困难。另外,考核评价机制更多侧重于科研成果,对教学和人才培养贡献的认可度不够,这种机制导致青年教师将更多的时间和精力投入有助于晋升和考核的科研领域,应付教学和人才培养。

4.青年教师教学与科研协同提升路径——以食品物性学课程为例

在现实工作中,很多青年教师面临教学与科研的双重挑战,如何实现二者互相促进、协同提升对于他们的全面成长至关重要。针对当前青年教师在教学与科研中存在的问题及产生的原因,探索具有针对性、可行性和科学性的教学科研能力协同提升路径,对于教师发展具有重要的现实意义。本研究主要从树立科教融合理念、提升教师专业素养和建立项目导向教学思维等角度,提出教学科研能力协同发展的有效路径,实现以教学带科研、以科研促教学的目标,为高校发展和创新人才培养开辟新途径。

4.1 树立科教融合理念

青年教师首先要充分认识到教学与科研的关联性,是实现以教学带科研、以科研促教学的基础。要摒弃“重科研、轻教学”“科研即论文、科研即项目”的观念,充分把握教学与科研的统一,在教学实践中提高科研能力,同时将科研成果有效融入教学中。例如,在食品物性学课程教学中,除课堂上引入的理论知识案例分析外,可以带学生开展一些实验内容,如使用质构仪、色度仪、硬度计和电导率仪等设备测定食品的质构、色泽、硬度和电特性,使学生能够在实操中理解并应用所学知识。教师可以将自己或者他人最新的科研成果转化为教学资源,如编写教材、发表论文等,使科研成果直接服务于课堂教学,保持教学内容的前沿性和时效性。同时,鼓励和支持学生参与到教师的科研项目中去,通过实际操作加深对理论知识的理解。采用案例教学模式,选取具有代表性的案例进行深入剖析,帮助学生理解理论与实践之间的联系。这种方法不仅能提高学生的学习兴趣,还能锻炼他们的批判思维能力和决策能力。

4.2 提升教师专业素养

青年教师要积极参加国内外高水平的学术会议、研讨会和培训班,系统地学习最新的教育理念和科研方法,与其他学科的教师开展跨学科合作,通过多学科交叉研究,拓展科研视野和创新思路。积极参与课程建设和教学改革,将最新的科研成果融入课堂教学,使教学内容更加前沿和实用。设计和实施项目导向的教学模式,让学生在实际项目中应用所学知识,同时为青年教师提供科研素材和灵感。积极与企业合作,参与企业研发项目,了解行业实际需求,提升科研成果在教学过程中的转化。

4.3 建立项目导向教学思维

建立项目导向教学思维,有助于青年教师教学与科研能力协同提升。食品学科相关的大学生创新创业、竞赛项目丰富多样。例如,中国食品科学技术学会和一些食品企业每年共同组织食品创新大赛、天津食品集团主办的“食品研究与开发”创新创意大赛、“挑战杯”大学生创新创业项目等。在食品物性学课程中,教师可以采用项目导向教学法,通过学习创新竞赛相关项目内容来增强学生对食品物性学基本原理的理解和应用能力。从项目案例中背景知识梳理、实验方案设计、数据分析和结果分析等学习,培养教师项目导向教学思维。同时,教学中创新创业项目竞赛内容的引入,也有助于教师了解当前研究热点,促进科研进步。

另外,可以将科研项目“肠炎沙门氏菌在鸡蛋中的存活机制”探索中的发现用于课程教学中,如鸡蛋蛋清具有高黏着性,而这种特性对于致病菌在其中的存活具有重要影响,蛋清分为浓稀层,如何测定粘度?如何测定渗透压?等可以对应食品物性学课程中的食品粘度表征。这种科研项目导入式教学,有利于教师将教学和科研更好地结合,形成更多的思考。

教师不仅能够帮助学生更好地掌握教学课程中的基本原理和应用技能,还能在教学过程中不断提升自身的科研能力。项目导向教学法的应用,使得教学与科研相互促进,实现教学与科研的协同发展。

结语

青年教师教学与科研协同发展,对高校科研创新和人才培养具有重要意义。本研究调查显示,食品类专业青年教师教学与科研精力投入不均衡、融合能力较为缺乏,并从树立科教融合理念、提供教师专业素养及建立项目导向教学思维等方面提出教学科研协同发展的路径,希望能够为学校的决策提供依据,助力青年教师在教学与科研中实现更好的平衡,进而提升整体教育质量和科研水平。

基金项目

上海理工大学教师发展研究项目“高校青年教师教学与科研能力协同发展路径探索”(项目编号:CFTD2024YB19);上海高校市级重点课程项目创新创业课程“食品物性学”。

作者简介

秦晓杰(1990-),女,汉族,河南安阳人,博士,讲师;研究方向:食品微生物安全。

*通讯作者

李卓思(1986-),女,达斡尔族,内蒙古呼伦贝尔人,教授;研究方向:食品微生物安全。