食用甘薯淀粉中微生物污染的检测与处理技术

作者: 闫闯闯 李孟丽 别立静 高桂琴

在现代食品工业中,食用甘薯淀粉的生产工艺日益复杂,加之储存运输条件多样化,使其在产业链各环节面临微生物污染风险。这不仅直接影响产品品质,更可能威胁消费者健康。当前行业检测技术正朝着“快速响应、精准识别、非侵入式的检测技术”转型升级。对此,不仅需要采用先进的检测技术检测食品中的微生物,还要采用一些杀菌技术杀死食品中的微生物。电子束辐照作为一种不依赖化学物质的物理杀菌技术,凭借着强大的杀菌能力和对食品营养成分的保护作用,在食品杀菌领域取得了广泛应用。

1.食用甘薯淀粉的微生物污染问题

食用甘薯淀粉作为一种重要的食品原料,广泛应用于各类加工食品的生产中。然而,在其加工与储存过程中,微生物污染问题始终是影响食品安全的关键因素,必须采用先进的检测技术,来提高微生物的检测精确度和效率。甘薯淀粉中丰富的蛋白质、糖分和水分容易受到各类致病菌、霉菌以及酵母菌的污染。这些微生物会改变甘薯淀粉的物理化学性质,还可能在贮存和消费过程中对人体健康构成威胁。尤其是霉菌及其代谢产物,如黄曲霉毒素,已被证明具有强烈的致癌性,长期食用受污染的食品可能导致慢性中毒,严重者甚至引发肝脏等器官的病变。此外,随着消费者对食品安全认识的不断提升,甘薯淀粉的微生物污染问题也愈加受到重视。单一的物理或化学处理方式难以完全消除其中的微生物污染。传统的防腐手段如高温灭菌、化学防腐剂的使用,虽然在一定程度上有效,但却可能影响甘薯淀粉的口感、营养成分及其他感官性质。高温处理易导致淀粉的热降解,改变其黏度和溶解性,还可能产生不良的风味,而化学防腐剂则面临着消费者对添加剂的安全顾虑。

2.食用甘薯淀粉微生物的检测技术

2.1 常规微生物检测方法

在常规微生物检测方法中,平板计数法是利用固体培养基上微生物的生长特性,通过接种少量样本,在适宜的培养温度下促进微生物的繁殖形成可见的菌落,每个菌落代表着从样本中分离出来的单一微生物。根据《食品安全国家标准 微生物学检验》(GB4789.2-2024)规定,在甘薯淀粉的食品加工过程中,大肠菌群的数量应控制在每克食品中低于100CFU(菌落形成单位),而总细菌数的控制通常要求每克低于10000CFU。通过平板计数法,虽然能够有效实现对目标微生物的直接计数,但由于其时间周期较长(通常需要48-72小时才能得出结果),在一些需要快速反应的生产环境中,这种方法显得较为迟缓。此外,常规的微生物检测方法中还包括培养基选择法,这种方法通过使用不同的选择性培养基来筛选特定微生物的生长。例如,使用琼脂培养基(R2A)对于低温下生长的细菌进行筛选,或使用沙门氏菌选择性培养基(如XLD或SS培养基)用于检测食物中可能含有的沙门氏菌。对于甘薯淀粉类原料,特别是在其存储和运输过程中,霉菌和酵母的污染会严重影响其产品的质量。通过培养基选择法,可以有效区分不同类型的微生物,并准确分析其种类和数量。

2.2 新型微生物检测方法

2.2.1 分子生物学检测技术

PCR(聚合酶链式反应)技术的应用,尤其是实时荧光定量PCR(real-time quantitative PCR,qPCR)技术,为食品微生物的快速检测提供了可能,对甘薯淀粉样品进行qPCR分析时,可以通过特定的引物和探针设计,直接识别出目标微生物的基因组信息,如在对大肠杆菌、沙门氏菌等常见污染菌的检测中,PCR技术能在样本中捕捉到微量的污染物,灵敏度为0.28-0.67 copies/µL,而且能够在不依赖于生长条件的情况下快速完成检测,大大缩短检测周期。分子生物学方法也能够通过多重PCR技术一次性检测多个目标微生物,显著提高检测的效率和精度。除了PCR技术,基因芯片技术利用其高通量和多重检测的优势,能够在一个实验中对多个微生物的基因进行分析,尤其适用于甘薯淀粉这种易受多种微生物污染的食品原料,通过基因芯片技术,研究人员可以在几小时内同时检测到样品中的细菌、霉菌、酵母等多种微生物的特征基因,确保检测的全面性和准确性。根据研究,基因芯片在甘薯淀粉的微生物检测中表现出较高的灵敏度,能够准确识别出霉菌污染的种类,如青霉、曲霉等。

2.2.2 现代微生物快速检测方法

与传统方法相比,现代微生物快速检测技术能够在显著缩短时间的同时,提供更高的检测精度和灵敏度,酶联免疫吸附试验(ELISA)和免疫层析技术等免疫学方法,为快速检测食用甘薯淀粉中的特定微生物提供了全新的方向。ELISA通过特异性抗体与抗原反应,能在极短的时间内获得目标微生物的存在信息,适用于对细菌(如沙门氏菌、大肠杆菌O157: H7)及霉菌进行定性和定量分析,特别是对于需要高效监控生产环境的食品制造商,ELISA方法的应用可减少传统培养法所需的48小时甚至更长时间,显著提升生产效率和响应速度。免疫层析技术的另一个亮点是其便捷性,它能够在现场快速完成微生物检测,通常无需复杂的设备和技术人员操作,让食用甘薯淀粉等食品的微生物监控更为灵活和即时。与免疫学方法并行发展的,还有基于分子识别的快速检测技术,如核酸探针和聚合酶链式反应(PCR)技术,核酸探针法通过靶向特定微生物基因序列,利用分子杂交原理快速识别目标微生物,能够有效区分不同种类的微生物,且检测的灵敏度高,可达到单个细胞的水平。在甘薯淀粉的微生物检测中,针对特定细菌或霉菌的核酸探针,在2小时内就可以完成样品的检测,能够提高检测效率。此外,实时PCR技术通过荧光探针实时监控DNA扩增过程,具备极高的灵敏度,能够在几小时内对食品样品中的微生物进行定量分析。研究表明,实时PCR在甘薯淀粉中的应用,可以检测到104cfu/mL的微生物污染,极大提高检测的准确性和时效性。

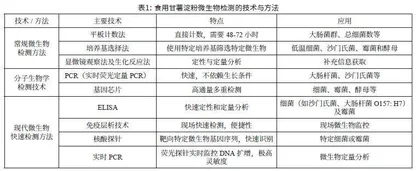

食用甘薯淀粉微生物检测的技术与方法见表1。

3.食用甘薯淀粉微生物污染的处理技术——以电子束辐照技术为例

3.1 电子束辐照技术介绍

电子束辐照技术的原理是基于高能电子束对微生物细胞的穿透作用,电子束通过破坏微生物的DNA或其他关键生物大分子,使其失去繁殖能力,达到抑制或杀灭微生物的目的。对于食用甘薯淀粉而言,电子束辐照技术的应用具有显著的优势,尤其在处理那些耐热、耐酸的细菌和真菌时表现出极高的效率,不同于传统的热处理或化学消毒方法。电子束辐照能够在较低的温度下迅速达到杀菌效果,这对于保留甘薯淀粉的营养成分、色泽和口感有着至关重要的作用。再者,与传统的灭菌方法相比,电子束辐照技术能显著减少淀粉中的细菌和霉菌数量,而且在防止微生物复生方面也表现出了独特优势。研究表明,适当的电子束辐照能够打破微生物的细胞膜结构,直接损伤其生物大分子,使其无法恢复生长,而且电子束辐照在防止微生物交叉污染方面也显示了独特的潜力,特别是在对存储过程中可能滋生的霉菌进行处理时。更重要的是,电子束辐照技术在处理过程中几乎不改变食物的内在营养成分,相比化学杀菌剂而言,它不会引入额外的残留物质,因此在提高食用甘薯淀粉的食品安全性方面具有较大的前景。

3.2 电子束辐照技术对食用甘薯淀粉微生物的影响

电子束辐照技术基于电子束与物料中的分子相互作用,产生一系列的生物学和化学效应,在这个过程中,电子束穿透物质时,首先会与物料内的水分子发生碰撞,产生高能的电子和自由基,这些自由基,尤其是羟基自由基具有极强的氧化性,可以破坏微生物细胞的细胞壁、膜结构,甚至直接破坏其DNA,导致微生物的死亡或致死性突变。值得注意的是,电子束辐照能够在较低的温度下进行,这对于保持食材中营养成分、维生素等热敏感成分至关重要。对于甘薯淀粉这种食品原料,研究表明,电子束辐照剂量为4-6kGy时,可以有效抑制大肠杆菌O157: H7和霉菌的生长,而不会影响淀粉的原有性质,保持其食用价值。随着辐照剂量的增加,杀菌效果将显著提升,但过高的剂量可能会导致食品质量的下降,如口感变差或部分营养成分流失。因此,在实际应用中需要根据目标微生物的种类和食品的特性,精确控制电子束的剂量,以达到最佳的杀菌效果。

3.3 电子束辐照在食用甘薯淀粉微生物污染方面的应用效果

电子束辐照技术在食用甘薯淀粉的杀菌应用中展现了卓越的效果,通过调节电子束的辐照剂量,能够对不同种类的微生物进行有效杀灭,如在对甘薯淀粉样品进行杀菌处理时,使用辐照剂量为4-6kGy的电子束能显著减少大肠杆菌、沙门氏菌及霉菌等病原微生物的数量。研究表明,这一剂量足以使大肠杆菌等细菌的生长被完全抑制,而对于霉菌和酵母类微生物,其抑制效果更加明显。针对不同的微生物群体,电子束辐照的剂量和处理时间都能根据具体需求进行精确调节,确保达到最优的杀菌效果,辐照过程不会对甘薯淀粉的主要成分造成显著破坏,因此能够有效保留其质地和营养成分。特别是在食材处理过程中,甘薯淀粉的维生素C等热敏感成分能较好地被保护,避免传统热处理方法中常见的营养流失问题。另一方面,通过精确控制辐照剂量,可以有效延缓食品中微生物的生长,大幅度延长甘薯淀粉的保质期。例如,当辐照剂量提高至6kGy时,可以有效杀灭大部分微生物,还能抑制微生物在后续储存中的二次污染,让甘薯淀粉在储存期内保持其高质量状态。

结语

微生物关乎食品安全,这就需要采用一些检测方法和技术来检测食品中的微生物,同时也要采用一些杀菌技术来保障食品安全,如电子束辐照技术在杀灭病原微生物、延长保质期和保护食品营养方面已经得到了一定应用。尽管当前该技术在实际应用中还存在一定的挑战,如设备成本较高、辐照剂量的精准控制等问题,但随着相关技术的不断优化和成本的逐步降低,电子束辐照有望成为未来食品杀菌的重要技术之一。

作者简介

闫闯闯(1994-),男,汉族,江苏徐州人,大专,助理工程师;研究方向:生物工程。