高职院校食品类专业专创融合人才培养的探索

作者: 沈冰

随着科学技术的快速发展和社会需求的多元化转型,高校教育体系正面临着结构性变革的挑战和机遇。为适应这一趋势,我国高校积极推进教育改革,专创融合(Integration of specialization and innovation)作为一种新型的人才培养模式应运而生。专创融合,是指专业教育与创新创业教育相结合,是将专业知识技能与创新思维、创业精神相互融合,旨在培养具备专业知识和创新能力、创业素质的复合型技术技能人才,其核心在于强化学生在专业领域的深入学习,同时注重培养其跨学科的知识体系、激发创新思维并提升实践能力,它是推动我国高等教育学科“四新”建设,为各领域发展储备创新型技术人才的一项重要举措。

随着中国—东盟自由贸易区的建设,广西食品产业在区域经贸合作中的发展前景极为广阔。自治区政府通过鼓励区内食品企业与东盟国家开展形式多样的合作,如技术交流与培训、新产品研发、团体标准开发等,产业的高速发展急需大量具备扎实专业学识和创新创业思维的食品类复合型技术技能人才。高职院校作为创新型技术人才培养和供给的主要基地,探索专创融合人才培养新模式,服务中国—东盟食品产业发展,具有重要的战略意义。

1.我国专创融合教育的发展与改革

1.1 我国专创融合教育的发展现状

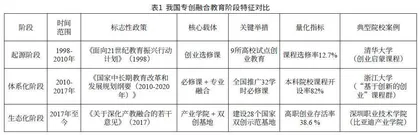

我国专创融合教育起源于社会主义市场经济转型期,其发展轨迹与产业结构升级、创新驱动发展战略形成深度耦合。根据教育部《中国高校创新创业教育发展报告(2022)》的权威界定,我国专创融合教育可划分为三大演进阶段(见表1),呈现出“政策驱动—标准建设—生态重构”的进阶特征。

1.2 高校食品类专业专创融合教育改革现状

聚焦食品类专业,其专创融合教育的实践呈现出鲜明的学科交叉与产业适配的双重属性。在课程改革方面,张少颖等构建《食品微生物学》“协同柔性分课堂”模式,通过益生菌产品开发项目为纽带,串联微生物分离、工艺优化与商业计划设计全流程,推动学生团队累计申报专利13项。滕静等在《食品化学》课程中系统引入“植物基肉制品开发”项目式学习,将分子动力学模拟等科研工具用于质构改良研究,孵化项目获省级创新创业大赛奖项3项。实践平台建设领域,赵艳霞等搭建“三元双创平台”,依托蒙牛集团共建检测实验室,开发功能性食品23款,助力孵化小微企业年均营收超500万元。高职院校则聚焦阶梯式能力培养,如张海涛等设计“三阶梯递进”课程体系,将美学设计与成本管控有机融入《花卉蛋糕生产》课程,促使毕业生创业率提升至18%。

由此可见,国内食品类专业专创融合已实现从单一课程改革向全链条育人体系的转换,但在实践中仍存在结构性矛盾。现有研究多聚焦本科院校,高职领域探索不足,且区域适配性研究缺失。以广西为例,作为东盟食品贸易枢纽,其特色产业的专创融合路径研究尚属空白,亟待构建本土化教育模式以支撑区域经济高质量发展。

2.专创融合人才培养模式的实践探索——以广西职业技术学院食品“双高”专业群为例

在深化专创融合人才培养模式的实践中,广西职业技术学院食品“双高”专业群聚焦区域食品产业转型升级与中国—东盟合作需求,针对产教协同机制松散、实践平台资源分散、师资队伍产教衔接不足、评价体系维度单一等现实掣肘,以系统化思维构建改革路径:通过完善产教融合顶层设计打通教育链与产业链的协同壁垒,依托校企共建高质量实践平台强化技术技能转化能力,创新产业导师协同育人机制重塑教学与生产双向赋能格局,构建多维智慧评价体系,完善人才培养质量动态反馈机制。在保持广西地方食品产业特色的基础上,深度融合中国—东盟跨境合作要素,最终构建起具有高职类教育特色的专创融合育人实践框架。

2.1 产教深度融合,明确专创融合教育的实施路径

立足中国—东盟区域食品产业的转型与升级需求,通过深化产教融合机制,系统完善食品智能加工技术专业群规划、建设与发展顶层设计,构建系统化专创融合教育框架,明确了专创融合教育的战略导向与实施路径。学校通过参加中国(广西)—东盟职业教育发展交流会、中国—东盟职业教育联展暨论坛等教育研讨会等高端平台,实现校、政、企、行多方主体协同联动,共同探讨如何将专创融合教育与地方经济发展相结合,以提升人才培养的针对性和实效性。作为全国食品安全行业产教融合共同体副理事长单位,我校联合广西农垦共建食品产业学院,成立中国—东盟食品产业发展研究中心,将国际化元素植入现有的课程体系,组织开展关于中国—东盟特色食品市场调研的社会实践项目,引导学生分析食品产业的转型发展对新技术、新工艺、新标准和新产品的需求。这些创新举措可为区域现代食品产业发展培养高素质创新型人才,也为推动中国—东盟食品产业的可持续发展构建了长效机制。

2.2 构建高质量平台,促进专创融合教育的高效运行

依托刘仲华院士领衔的科技创新平台,我校食品“双高”专业群与皇氏乳业、娃哈哈、海天味业等食品行业头部企业建立战略合作关系,共建“校企联合创新实践平台”(以下简称“创新实践平台”)。该平台为学生提供参与企业真实项目的机会(包括市场调研、工艺改进及产品开发等),特别聚焦广西特色农产品深加工技术的针对性调查研究。通过平台实践,不仅能够深化学生对食品专业及产业的认识理解,进一步提升专业实践技能,还能够为合作企业带来新鲜创意,助力其在转型中实现技术创新。此外,在每年的职业教育活动周期间,依托创新实践平台,校企联合组织“食品工艺及产品创新挑战赛”,由企业根据实际生产提出需求,鼓励学生团队提出创新方案并进行现场展示。在广西新一轮“双高”专业群建设中,我校通过与东盟国家高校建立跨境合作平台,邀请东盟国家食品领域的专家学者和企业代表举办讲座与交流,分享国际食品行业最新动态和市场趋势,进一步提升学生的国际化素养与市场产业洞察力。

2.3 产业导师为核心,优化专创融合教育的师资队伍

针对专创融合教育中教师角色定位不明确的关键问题,需重新审视其在教学指导和创新创业引领方面的多重功能。我校食品“双高”专业群系统性引入行业专家、企业技术能手、科研机构研究者等作为产业导师,通过制定产业导师遴选标准和管理制度、建立教师专业发展个人档案(一师一档)等举措,构建了以产业导师制为核心的教师发展生态体系。依托创新实践平台和跨境合作平台,持续为专业群提供中国—东盟区域的食品行业前沿信息、新型工艺及项目案例等,定期举办“食品产业前沿技术与教学实践研讨会”,有效促进专业群教师更新教学理念,提升专业素养、实践能力和创新思维。鼓励专业群教师作为创新创业导师,带领学生创新团队参与创业孵化基地入驻项目培育。例如,由食品“双高”专业群教师指导、食品检验检测技术2022级学生牵头的“鲜人指露——五指毛桃功能饮料”创新创业项目,不仅于2023年入驻我校创新创业孵化基地,2024年通过在孵项目绩效评价,更获2024年中国国际大学生创新大赛广西赛区选拔赛银奖。

2.4 多维协同为驱动,构建专创融合教育的智慧评价体系

当前,专创融合教育评价体系存在明显的单一性问题,亟须构建涵盖学业成绩、实践能力、团队协作和创新成果等多维指标的综合评价体系,以全面反映学生的职业能力与综合素养。结合广西地方食品产业特点以及中国—东盟国家的市场需求,定期举办“中国—东盟食品产业创新项目大赛”,邀请企业高管、行业专家和技术骨干组成评审委员会,采用企业评价与专家评分相结合的方式,形成科学性、实用性与多元化兼具的专创融合教育综合评估机制。

利用专业群建设的“智慧教室”以及校、企、社区共同搭建的“直播课堂”,高效互动,采用数字技术实时收集学生课内、课外的项目运行、实践表现、团队协作、创新成果等方面的数据,集成基于大数据的智慧综合评价平台。该平台支持教师开展学生学情精准分析,动态调整教学内容和教学方法的动态优化,促进专创融合教育的深入实施,推动教学过程持续改进。

结语

在新一轮职业教育改革的背景下,广西职业技术学院的食品“双高”专业群紧密依托区域经济发展的需求,将中国—东盟合作作为战略突破口,系统性地构建了专业与创新融合的人才培养模式。针对传统教育中存在的产教协同机制不完善、实践平台功能不足、师资队伍与产业教育衔接不畅、评价体系单一等问题,学院采取了“顶层设计牵引、平台赋能驱动、师资融合支撑、智慧评价反馈”的系统化路径,专注于食品产业链与教育链、创新链的深度融合。广西职业技术学院充分利用了广西作为中国—东盟合作枢纽的地理优势,围绕现代食品产业智能化转型的需求,形成了“产教共同体共建、跨境资源联动、协同育人机制创新”的实践特色,构建了一个具有区域辨识度的专业与创新融合的育人体系。这一体系为高等职业教育服务产业转型升级提供了可复制和推广的改革范式。

基金项目

广西教育科学“十四五”规划2023年度专项课题“新工科背景下广西食品类专业‘专创融合’人才培养新模式的构建”(2023ZJY1603);全国食品产业职业教育教学指导委员会2024年度教育教学改革与研究课题“科教融汇视域下高职学生工程科学素养提升的路径探索——以食品智能加工技术专业为例”(SHK2024022);广西职业技术学院教育教学重点科研课题“职业本科培育中‘现场工程师’人才培养路径初探——以食品类专业为例”(233102)。

作者简介

沈冰(1989-),女,广西南宁,硕士,副教授;研究方向:食品智能加工。