基于古文献“”类食品的制作技艺研究

作者: 罗贵业 蔡玲

“”类食品作为中国传统食品之一,距今已有2000多年历史,从古至今已经开发演化出了几十种类食品的制作方法,制作技艺也是五花八门,例如,贵州遵义的辣椒、云南的小米、湖南和湖北的鱼等,都是类食物的代表。本文从古代的文献中找出类食物的制作工艺,重点从《齐民要术》等典籍中寻找类食物的制作工艺,并进行了整理。

1.类食品的起源

中国人发现盐之后,各种腌制食物也随之出现。一直到西周,出现了腌菜和腌肉。从《周礼》记载来看,西周的人们不仅会腌制韭菜、茆、葵、菁、笋等,称之为“菹”;还会腌制鹿肉、鱼肉、兔肉、雁肉、猪肉等,称之为“醢”。

醢人掌四豆之实。朝事之豆,其实韭菹、菁菹、鹿醢、茆菹、麇醢……加豆之实,芹菹、兔醢、深蒲、酝醢、菹、雁醢、笋菹、鱼醢。——《周礼·天官》。

由此可见,当时腌制食物的种类非常多,其中“鱼醢”即是3000多年前就出现了的腌鱼等腌制食物,这就是“”的起源。

最初的,只用新鲜的鱼,将其加工、切片之后,加入盐等各种调味料,以及米或者红曲之类有利发酵的东西,一并封入坛中,经过多天的储存发酵,最终腌制成为一种口味非常独特的菜肴,其基本原理就是利用乳酸菌对肉食进行发酵。

东汉刘熙的《释名》中有这样一段记载:“,菹也,盐、米酿鱼以为菹,熟而食之也。”所谓“菹”,就是腌菜。当时腌制鱼,还会用到米和酒。其实“菹”本意就是“阻”,是用盐和酒阻止食物腐坏变质,并发酵使其成为美食。史书中记载东晋名将陶侃,年轻时利用权力,把官府的鱼做成一坛“”,送给母亲,以表孝心,不过他母亲并不开心,反而责备陶侃。当然,最常见的,还是鱼“”。从文献记载来看,鲤鱼、银鱼、石斑鱼、鱼、鲭鱼等都可以做“”。

2.古文献中类食品制作工艺解析——以《齐民要术》为例

在《齐民要术》中关于类食物的记载有很多,其中有一种叫作“长沙蒲”的类食品:“作长沙蒲法治大鱼,洗令净,厚盐,令鱼不见。四五宿,洗去盐。炊白饭渍清水中,盐饭酿,多饭无苦。”

从中可以看出,长沙蒲是用鱼、大米饭、盐和水共同腌制发酵而成,主要的制作工艺就是发酵法,这在古代是很普遍的储存食物的方法。

《齐民要术》对制作的方法作了详细的记载,做鱼的时间要选择在春秋时节进行,这与有些鱼的加工要求在冬夏不同,因为乳酸菌的发酵需要一定的温度,不能高也不能低。

“寒时难熟。热则非咸不成,咸复无味,兼生蛆;宜作裒也。”

冬天气温低,乳酸菌活力不足,发酵速度慢,鱼不容易熟;而夏天气温太高,会使乳酸菌产生乳酸,抑制其他菌类的生长,使其他菌类的作用不能发挥,因此必须增加用盐量来防止鱼腐败,结果会让鱼变咸而失去其原有的风味。

这种制作方法包括鱼去鳞、切块、清洗、加盐、逐水,与鳢鱼脯“不鳞不破的制法不同,作鱼的鲤鱼要去鳞。不只是因为鳞不值得食用,而是作鱼是将鱼切块进行乳酸发酵,因此并不需要靠留鳞来保持外形及防止杂菌污染。相反,鱼鳞上带有的杂菌却有可能成为污染源,导致鱼的腐败变质。去鳞后要将鱼切块“去鳞讫,则脔”,“脔”就是切成块。“脔形长二寸,广一寸,厚五分”,换算成公制约为立方厘米。因为这是直接影响鱼质量的一个重要因素,所以作者较为详细地解释:“脔大者,外以过熟伤醋,不成任食;中始可瞰;近骨上,生腥不堪食:常三分收一耳。脔小则均熟。寸数者,大率言耳,亦不可要。”指出鱼块太大,发酵不均匀,结果可食部分只能三分取其一。因为靠外面熟过头,太酸;近骨处还未熟,生腥;只中间尤可食,可惜。而鱼块小则可均匀发酵,成品率高,不会有什么浪费。除了大小外,每块鱼最好都要带皮,“不宜令有无皮脔也”。鱼皮不但使鱼块不易散碎,本身也别具滋味。切好的鱼块要清洗,主要是洗去血污。“手掷着盆水中,浸洗去血。脔讫,漉出,更于清水中净洗。”切的时候,一边切一边放到水盆里浸泡,使血污渗出;全部切完了,漉出来再用清水洗,直到水清。血污不但会影响鱼的外观,也会影响其味道。因为鱼是一种微酸低盐的食品,鱼血会增加腥味。洗好的鱼块先置于盘中,“以白盐散之”。然后再盛于笼、竹篮中,用平整的石板压在上面榨去盐水,名为“逐水”。因为“盐水不尽,令鲜脔烂。”所以,可“经宿迮之,亦无嫌也。”与作鱼酱等不同,作者没有明说制鱼时多少鱼加多少盐,只说“水尽,炙一片,尝咸淡”总是以咸淡适口为限。

辅料包括糁、茱萸、橘皮、酒,全部合在一起搅拌均匀,以糁能粘住鱼块为好。一切准备就绪之后,即可入坛发酵。一般是一层鱼一层饭,装坛时有几点要注意:一是鱼腹肉要最后放,放在坛子的最上层;二是坛口要多加米饭,并用竹箬(竹叶)封口,既防止杂室内发酵,不能过冷也不能过热,等坛子中流出白色的浆,鱼就完成菌侵入,又比较透气,适合乳酸菌的生长;三是将封好的坛子放在温度适中的地方。

3.以古法与现代技艺为基础制作辣椒并进行感官评价

类食品中,贵州遵义的辣椒较有特色。制作此种,首先要制作母菜。菜的母菜就是辣椒,其制作方法是:将新鲜的红辣椒洗净、剁碎,沥干水分,与大米粉拌匀,辣椒与米粉的比例一般是1:2,加盐,再加入花椒,放入锅中翻炒,直到没有太多水分为止,炒制完成后旋即装进紧口陶坛之中,按紧,用干净稻草或玉米衣壳塞紧,倒置于一个盛有清水的陶盆之中,让其密封发酵。约1个月左右,一坛子香扑鼻的辣椒就做好了。

一般一次做10公斤米粉+5公斤辣椒的辣椒就差不多了。如果特别喜欢吃,也可以多做一些,辣椒与米粉的比例根据喜辣程度而定。吃的时候,要多少取多少,再将坛子塞紧,倒置于盛水盆中,这样可保存几年不变味。

3.1方法

以古法与现代技艺为基础,并以玉米面、青椒、红椒、花椒、盐为原料制作辣椒,得青辣椒与红辣椒两种成品,将成品分为两份,室温下盛入碗中编号并呈现给评价员。

3.2材料

玉米面、青椒(二荆条)、红椒(小米椒)、花椒、食盐(市售)。

3.3设备

锅、坛子、碗、电磁炉。

3.4辣椒的制作

现代技艺:将200g青椒与50g番茄剁碎,沥干水分,加入500g玉米粉于锅中并进行翻炒,中途加入花椒与食盐,炒至均匀混合,并无太多水分之后,加入10g白酒充分搅拌混合均匀,装入坛中,坛口加水密封,于15-25℃室内静置发酵30天,其间坛口需持续加水密封,待30天后取出,装入碗中并编号,再以此法制作以小米椒为原料的辣椒,室温下装入碗中并编号。

古法:将200g青椒与50g番茄剁碎,沥干水分,与500g玉米粉充分搅拌混合,加入盐,用竹叶封入坛口,坛口需持续加水密封,于15-25℃室内静置发酵30天,待30天后取出,装入碗中并编号。再以此法制作以小米椒为原料的辣椒,装入碗中并编号。

图为制作完成的青辣椒与红辣椒(1为现代技艺制作,2为古法制作)

3.5感官评价

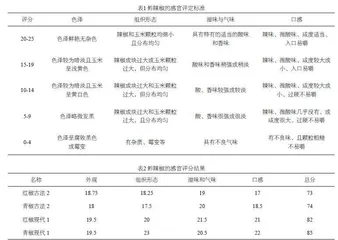

辣椒的口感、香气、辣度、色泽是决定辣椒品质的主要因素,能综合反映成品的感官质量,一般认为品质较好的辣椒无明显异味,颜色上无发霉状,口感软糯,辣味适中。因此,将产品的色泽、组织形态、滋味、气味、口感指标作为评定对象,采用传统感官评定法进行感官评价。参加品评的人员由10位食品专业学生组成,按照标准,分别对辣椒的各项指标进行投票,记录各项指标所得票数,评分标准见表1。

4.结果与分析

由表2可知,青椒现代1号样品得分最高,得分为85分,不同样品在外观、组织形态、滋味以及气味、口感上的每一项得分均有所不同,且在组织形态和口感上的得分差异较大。由古法制作的两种辣椒得分均低于现代技艺制作的辣椒,而用青椒制作的辣椒得分比用红椒制作的辣椒得分高,但是四个样品的色泽都差不多。从青辣椒上来看,古法制作的辣椒从组织形态与口感上得分与现代技艺制作的青辣椒得分差异较大,组织形态上古法制作的辣椒要松散些,颗粒大小均匀度较差,可能是因为用竹叶封口的原因,导致封口不是很严实,有少许空气进入;从口感上面来看,现代技艺制作的青辣椒酸味、辣味、咸味都很适中,入口易咀嚼,可能是因为加入了白酒的缘故,滋味和气味上得分略高,具有独特的风味,古法制作的青辣椒在口感上略显不足,也存在封口漏气的原因;从红辣椒上看,也是现代技艺制作的红辣椒评分比古法制作的红辣椒高,具体差异体现在滋味和气味与口感上,古法制作的红辣椒存在酸味不足,口感略硬,且香味略淡等问题。现代技艺制作的红酸味适中,口感易咀嚼,两者的相同点是辣味都很足,现代技艺制作的辣椒辣度更高,可能是因为加入了白酒的原因,刺激了辣度的增高。

结论

从目前的结果来看,古法辣椒与现代技艺制作的辣椒存在较为明显的差异,古法制作的辣椒在风味与口感上与现代技艺制作的辣椒有一定区别。在经过漫长岁月的洗礼加上科技与知识的发展之后,现代技艺比古法更容易做出好的食品。在古代,科技不发达、技术不先进的情况下,古人依靠自己的智慧创造出了类食物这一分支,将古法技艺与现代技艺相结合,能创造出更进一步的产品。类食物在如今的发展中并不是很普遍,目前较多存在于西南地区以及两湖地区,虽然种类很丰富,其实无外乎就是两种:荤与素。在之后的创新中,希望可以用水果来进行类食品的制作,将部分材料进行更替,并结合古法与现代技艺,创造出类食物的又一分支:水果,并且现在这一创新正在尝试中,希望能做出些许成果。