将相和:一曲智勇与宽容的华章

作者: 木子

战国时期,赵国有两位杰出人物——廉颇和蔺相如。一个勇猛无畏,一个智慧超群,本应携手共筑赵国的辉煌,却因一时的误会和私心,差点让国家陷入危机。然而,他们选择化解矛盾、握手言和,共同保卫国家。

完璧归赵

在烽火连天的战国时期,赵国意外获得了和氏璧,这引起了邻国秦国的觊觎。秦王借机向赵王提出,愿以十五座城池交换和氏璧。赵王深知秦王狡诈,既不愿意轻易交出宝物,又担心拒绝会招致秦国的报复,一时陷入两难境地。

正当赵王左右为难之际,蔺相如挺身而出,主动请缨前往秦国交涉。他向赵王发誓,若秦王真心交换,则璧归秦;若秦王无诚意,则必保证完璧归赵。

抵达秦国后,蔺相如将和氏璧呈给秦王。秦王接过和氏璧之后,只顾欣赏,对交换城池之事只字不提。蔺相如见此情况,心知秦王并无诚意,便以和氏璧上有瑕疵为由,要求亲自指给秦王看。趁秦王不备,他迅速夺回和氏璧,并威胁道:“大王必欲急臣,臣头今与璧俱碎于柱矣!”秦王听到这句话后,只得假意妥协,并命人划出十五座城池以表示诚意。然而,蔺相如深知秦王为人,于是提出需斋戒五日,举行隆重仪式后方可献出和氏璧。趁此机会,蔺相如暗中派随从携带和氏璧,从小路返回赵国。

渑池之会

几年后,秦王再次邀请赵王在渑池相会,名义上是两国修好,实则暗藏玄机。赵王深知此行凶险,但在蔺相如和廉颇的劝说下,决定冒险赴约。临行前,廉颇布置重兵于边境以防不测,并与赵王约定若三十日内未归,则立太子为王以绝秦患。

渑池宴会上,秦王在酒意正浓之际,提出让赵王为其鼓瑟助兴。赵王无奈,只得应允。秦国的史官趁机上前记录道:“某年月日,秦王与赵王会饮,令赵王鼓瑟。”这一行为让赵国君臣倍感屈辱。

关键时刻,蔺相如挺身而出,他手持瓦缶走到秦王面前,大声说:“赵王窃闻秦王善为秦声,请奉盆缶秦王,以相娱乐。”秦王大怒,拒绝击缶。蔺相如临危不惧,以五步之内血溅秦王相威胁,迫使秦王勉强击了缶。蔺相如随即命赵国史官记录:“某年月日,秦王为赵王击缶。”

负荆请罪

渑池之会后,赵王对蔺相如的智勇大为赞赏,封他为上卿,职位甚至高过了战功赫赫的廉颇。这一决定引起了廉颇的不满,他宣称要羞辱蔺相如。

面对廉颇的挑衅和误解,蔺相如选择了隐忍和退让。蔺相如的手下见状,纷纷为他打抱不平。然而,蔺相如说:“夫以秦王之威,而相如廷叱之,辱其群臣。相如虽驽,独畏廉将军哉?顾吾念之,强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。今两虎共斗,其势不俱生。吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。”

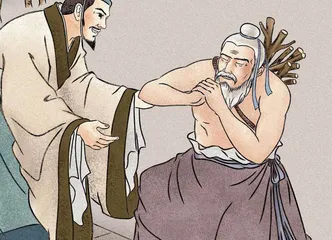

蔺相如的这番话很快就传到了廉颇的耳中。廉颇听后,深感惭愧与自责。他竟然因为自己的嫉妒心,而置国家的安危于不顾,真是太狭隘了。于是廉颇脱下战袍,背上荆条,亲自到蔺相如府上请罪。

蔺相如见到廉颇如此诚恳,连忙上前将他扶起来,两人相视一笑,所有的恩怨都烟消云散。从此,蔺相如与廉颇成为生死之交,他们共同辅佐赵王,使得赵国成为当时的一方强国。

《将相和》宣扬的是:海纳百川,有容乃大;将相和,平天下。我想,《将相和》不仅是一段历史的佳话,更是一堂生动的人生课,引导着我们在未来的道路上,以更加坚定的步伐,不断追求进步与成长,在人生的旅途中书写属于自己的精彩篇章。