关注青少年非自杀性自伤行为

作者: 赵婧非自杀性自伤行为是指在没有自杀意图的情况下,故意或主动伤害自己身体的行为,包括但不限于故意割伤皮肤、抠抓皮下组织、破坏伤口、过度摩擦、灼伤自己、撞击硬物等。具有非自杀性自伤行为的人通常并不关心身体上是否会遗留伤痕,而更加专注于此行为所致的心理体验。青少年非自杀性自伤行为的发生通常与青少年心智发育不全、处理问题的能力不足有关。当青少年遇到无法解决的问题时,他们不知道如何疏泄内心的苦闷,只能通过伤害自己的身体来发泄。因此,了解青少年非自杀性自伤行为的诱因及干预措施十分重要。

青少年非自杀性自伤行为的发生背景

青少年非自杀性自伤行为与压力相关,青少年学习压力较大,除了应对繁重的学习任务,还需要处理与同学和老师之间的关系,可能会遇到欺凌、排挤等问题。这些问题可能会导致他们产生自卑、孤独等不良心理,产生人际交往的压力。

青少年非自杀性自伤行为与情绪调节相关,由于青少年时期自我意识的迅速发展,内心世界日益丰富,对外界环境和事物也非常敏感,使得青少年的情绪容易波动。同时,随着青少年生理成熟、社交实践领域扩展、生活环境,以及各种社会文化因素的交互作用,使得他们的情绪体验变得丰富且强烈。随着青少年情绪的自我认知、自我体验及自我调控能力逐渐增强,容易出现情绪的文饰现象(即个体内部的情绪体验被外部的情绪表现所掩饰,表现出不一致的情绪现象),还会产生绝对化、过度概括化,以及夸大化等非理性信念。

如何辨别青少年非自杀性自伤行为?

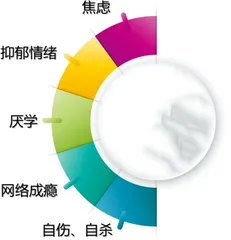

从心理学角度来看,自我伤害是一种不成熟的防御方式。非自杀性自伤行为不限于某一个特定的诊断组,可能会与抑郁症、焦虑症、创伤后应激障碍、破坏性情绪失调障碍、人格障碍、物质滥用等一种或者多种疾病伴随存在,还可能会增加自杀的风险。家长和老师可以通过以下几点进行判断:

①在1年中有超过5天的自伤行为,尤其是伤害体表以引起流血、挫伤、疼痛等情况,如切割、烧灼、穿刺、击打及过度摩擦,会导致轻度至中度的身体损伤,但并没有出现自杀的念头。

②自伤的目的是为了缓解消极的情感及认知状态、试图解决人际间的困境或者想要诱导一种积极的情感状态。

③故意自伤至少与以下一种情况相关:在自伤行为之前通常存在人际间的冲突或者消极情感及思维,如抑郁、焦虑、紧张、愤怒、悲痛或者自我惩罚等;有段时间一直在考虑难以控制的自伤行为。

④并非社会因素所引起,如纹身、体环、宗教或者文化惯例;咬甲癖及揭疤癖并非此类。

⑤自伤导致的疼痛影响了正常的人际关系、学业等重要的社会功能。

⑥自伤行为不能由其他疾病或药物所解释。

此外,需要区分自伤和自杀。以死亡为目的的行为称为自杀,通常伴随持续且难以忍受的精神痛苦及绝望感,若自杀未遂,则会进一步加深这种痛苦感受。而非自杀性自伤行为是将精神痛苦转变为躯体痛苦,自伤后他们会觉得痛苦有所缓解,很少会出现自杀意图。但在他们成年后,一部分人会产生自杀的念头或试图自杀。

如何帮助有非自杀性自伤行为的青少年?

当发现青少年存在非自杀性自伤行为时,家长和老师要给予他们更多的关心和支持,引导他们了解自身情绪特点,学习控制和调节情绪,克服情绪体验或表达方面的缺点,培养积极向上的情感体验。

首先,家长和老师要成为合格的“树洞”,不给予任何的评价,仅仅是聆听,让青少年感到被重视和在乎。其次,帮助他们制订合理的学习计划,适当减轻学业压力,并鼓励他们培养兴趣爱好。最后,可以借助于专业的心理治疗方法,如辩证行为疗法、认知行为疗法和心理化基础疗法。其中,正念治疗是青少年自伤治疗中非常有效的方法,可以帮助青少年减少自伤行为,并提高他们的社会心理适应能力。

在网络时代,许多青少年会在网络上寻找与自己有相同经历的同伴,尤其当对方已经做出一些自伤行为时,青少年会更容易被触动,产生模仿的欲望。网络里的“虚拟朋友”不仅仅会分享并夸大自伤带来的“无穷乐趣”,有时还会诱导青少年进行自伤行为,甚至是自杀。因此,如果青少年存在童年创伤、受虐待经历、家庭矛盾、人际冲突等易感因素,家长应更加关注他们的网络动向。

相关诊疗指南显示,不建议给青少年使用针对非自杀性自伤行为的特定药物治疗。只有在其他干预方法无效的情况下,可以考虑在自伤前和非自杀性自伤行为想法出现时,小剂量使用苯二氮?类药物或低效价的新型抗精神病药物。

结束语

青少年非自杀性自伤行为是一个不容忽视的社会问题。为了保障青少年的身心健康,家长和老师要给予他们更多关注,并提供心理支持,优化学校和家庭环境等,带领青少年从容应对成长的挑战。青少年进行非自杀性自伤行为是为了让自己感觉到“我还活着”,或者是想要吸引他人的关注,以向他人传达自己正在经历的痛苦。很多时候,青少年只会笨拙地表达他们的情感,又因为他们的内心比较敏感,如果他人无法给予他们想要的回应,就会慢慢地打消求救的念头。因此,家长应该为青少年提供稳定的依恋关系,保持良好的亲子关系,帮助他们塑造健全的人格体系,提升人际交往能力,减少网络、社交平台等不良诱导,为青少年创造充满关爱和支持的成长环境。