船上的人与事

作者: 张力奋

活过半辈子,时间的坡开始下滑,记忆的影子变短。这期专栏,我就翻翻途中的记录,写写船上的事。我对记忆从没信心,除非记录过。

自《圣经》开始,我们与一条名叫诺亚方舟的大船发生了神圣关系,事关世界之末日,人类的苦路与救赎。上邮轮前,我曾想过诺亚方舟于今世的意义,只觉得两千年间它净身脱胎了许多回,变成一个叫邮轮的怪物,象征俗世的远方。至少已有上百个熟人朋友问过我同一个问题:船上275天,是不是太长?我一遍遍重复,“是的,太长”。

任何需要严格训练的职业,其实都是“暴君统治”,都会潜意识里改变、重塑人的行为与反应。外科医生眼里多是手术,律师的世界都是大小官司,工程师的手里,地球都可以拆装。我算是复旦科班出身的记者,我的世界由新闻导语砌成,每个窗口都是事件。我编制的世界地图只有三大块颜色:第一,出新闻的国家(newsrich,比如美国、中国、俄国、以色列、伊朗、朝鲜),是国际媒体聚集重镇、想象中的记者成名之地;第二,新闻贫国(news-poor,比如新西兰、澳大利亚、加拿大、斯堪的纳维亚半岛国家),它们多是本国优秀记者的净输出国,若有全球“头条”运动会,它们的名次一定很糟糕。第三,就是剩下的大多数,自由撰稿人的小确幸:一次罕见大地震、一架航班坠毁、一场军事政变,全球新闻的直播需求可让他们几天里挣上半年的开销。

我第一时间订下此行,恰是因为它令我难以忍受的长度,275天。但它满足了我的职业思维,一条完美的新闻导语—275天:史上最长环球邮轮即将开航。一个创纪录的事件,一个新冠疫情后两脚兽的行为观察所,一本书的产地。这个决定并不崇高,只是对导语的直觉。

对邮轮,岸上人或有许多误解。多位对邮轮极度排斥的朋友问,275天都在海上漂,精神不会错乱?他们眼神里满是怜悯,似乎我是遭人暗算上了贼船,何幸活着回到陆地。我说,275天并不全在海上漂,而是平均两天上岸一次,共落地160多个港口。漂在海上的海上日(sea day)仅115天。一旦船离岸归海,它24小时都在航行,或快或慢,一般保持17节航速的匀速,但也有磨洋工的时候,比如两个港口很近,若全速嘟嘟开,几小时即可到岸,船长只能半夜三更悄悄抛个锚,在月光下放空半天。好几次我半夜醒来,听不见发动机声响,船体也少了颤动,上阳台一张望,发现波涛不惊,查一下海图上距离,即知道船长无奈,正等待天亮,再靠岸下个港口。

老油条的旅客,一上船首先布置自己的舱门,无论舱室大小,或阳台海景房、无窗内舱,还是“等级”最高的套房。首先忙着装点“家门”,上贴夫妻大名、家庭合影、国旗、环球航线图,加上激励自己、炫耀幸福感的金句。世上金句,译成中文都差不多,只有煽情程度的差异。一场全球冰箱贴收藏竞赛很快开打,第一块是出发地迈阿密的,我也在岸上备货,买了4块。两脚兽最强的基因之一是仪式感。若无对仪式感的信仰,人类经济或将陷入永续衰退,一大半经济学理论与奇妙消费曲线都将难产。9个月后我在迈阿密港下船,行李箱一角是近100块全球各地的冰箱贴,它们曾爬满舱门,约有十斤重。

对邮轮的另一个幻觉:它是浪漫艳遇之地。听说一老友曾单身出行,订豪华海景阳台房,脑补浪漫,不思茶食,最后中途败退上岸。本船可满载2000名旅客。订票时我心想全球80多亿人口,每400万人只需一人发烧,填满全船岂非举手之劳。未料上帝仅在全球召募到650位愿走全球的应许之士,其余均为散客。皇家加勒比发起275天全球游,意在报复差点置邮轮业于死地的新冠,刺激邮轮“雄起”,可惜应者远少于预期。

消费主义将人群精细地划出层级。论等级意识,邮轮比飞机更细。飞机分头等、商务舱与经济舱,只有进门左转与右转之分。邮轮上的等级,与你财力并无直接瓜葛,只和你“消费”邮轮的能力挂钩。几乎所有邮轮公司都有“积分制”,皇家加勒比的奖励项目是“Crown and Anchor Club”,即旅客在船上待一晚得一分奖励,套房可得两分。积分有六种颜色:金(Gold)、白金(Platinum)、绿宝石(Emerald)、钻石(Diamond)、钻石+(Diamond Plus)、巅峰(Pinnacle)。每个航程结束,照例在大剧场隆重举行大会,一是表彰从近千名船员中选出的优秀劳模,从各工种层层选拔,餐厅、泳池、吧台、洗衣房、客户服务、娱乐和保安。每次见到自己提名的服务员获奖,心中都为他们喜悦。下半场是奖励客人当中的“先进”,即积分最高或分数增长最快的。有位来自美国的S先生积分已超过7300分,是船上之冠。以每晚一分计,他已在邮轮上度过了20年。当然,比他更厉害的是Super Mario,一个古巴裔美国人,1万多积分,在邮轮上累计已近30年,航程就超过1000次。据说Mario已不习惯陆地生活,每年平均有50个周漂在海上,从一船跳到另一船,或固守同一条船,不得已才上岸几天。他开玩笑说,一上岸他身体就摇摇晃晃,很难走出一条直线了。

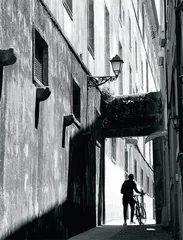

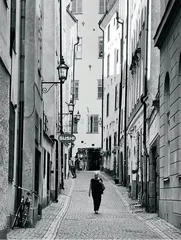

船上大体可分成三类人:一是“陆地派”。于他们而言,上船就是为了上岸,船只是从A到B的交通工具。临靠岸时,他们总是迫不及待地排队,很像以前上海的菜场,只是少了地上的“砖头”。二是“海上派”,他们以船为家,亲近大海厌烦陆地,人数不多,但多有性格,属老资格邮轮精英,遍游地球已多个来回。他们看腻了陆地,偶尔也上岸,但目的实际,男士下船理个头,女士做个美甲,码头溜达一圈就回船。三是像我这样的,情绪充足时向往陆地,体力不支时只期待sea day。因海上气象恶劣,船长常紧急宣布逃港避险,我总是大喜“another sea day”,我的反应对“陆地派”打击很大。我唯一不情愿的是南美途中,因风浪太大最后一刻放弃登陆英属福克兰群岛(阿根廷称马尔维纳斯群岛)。那是人类现代战争史上最霸气的怪异一战:1982年英军不远万里跑到阿根廷家门口作战,捍卫18世纪的殖民遗存、麦哲伦海峡东端这个仅1.2万公里的群岛。作为补偿,我在网上搜尽几乎所有值得看的福克兰海战纪录片:撒切尔夫人铁血,伦敦精英厌战,皇家海军彷徨,而将军总统加尔铁里以阿根廷国运相赌誓言夺回福克兰。其实英阿曾议过主权分享、英阿共管、99年租借等方案,均在全岛公决中遭岛民否决。岛上绝大部分仍是英人后裔,公投当然通不过。

邮轮上不成文的规矩不少,大多都良善友好,比如正餐正装,避讳容易引起争议的话题—政治、宗教信仰、金钱、婚姻、健康等私密问题。船上9个月,至少未见健谈的美国游客之间议论过特朗普,不过我常是他们的倾诉对象,我假装神圣公正、不偏不倚,但这对我的精神健康与心智极不公平。其他礼仪,纯属潜规则,仅靠船民自治。比如,我发现船上有一神圣天条不可侵犯,那就是夫妻或情侣必须同进同出,且最好挽臂搀手以示婚姻或爱情稳固。妻子与我作息不同,我们经常一室两制。每当我单身出没餐厅、酒吧及剧场,熟识的船友多会致敬加盘问:怎么一个人?夫人去哪了?怎么不在一起?其中美国男女与上海居委会大妈基因图谱尤为接近。后来我听腻了,则故意逗他们,“我们吵翻了,想早点下船算了”,顿时换得一脸同情。某日与一位小有名望的美国老太太相约午餐,想听她讲故事。她先恭维我说她一般不屑与人吃饭,也不想见到船上绝大多数人,但对我另眼相看,我表示感激,并表示人在船上确实很容易讨厌一个人,因为距离太近。对我此言她引为知音。一壶迷魂汤后,这位犹太妇人突入正题,对我训话:你为啥经常不和夫人同桌就餐?我注意你们很久。夫妻在外,就必须形影不离,否则婚姻必走向败局。我点头称是,再点头。她以自己为例。她已三婚,先生对她百依百顺,满足任何愿望,进出永远一起。我不响,享受过去几十年里级别最高的挨骂。听毕我表示愿意改进,挽救自己。这时她先生走过来加入我们,一个温和的宠妻老人。榜样。

在船上,人的五官更敏感。船抵南非开普敦,因公司急事妻子须飞回香港,脱船十天。重逢时已在西班牙特内里费岛(Tenerife)。某日晚餐,我注意到不远处有福尔摩斯盯着我们这桌,一看是老友X。我跑过去报告,夫人已回。他先尴尬再大笑,说是昨天黄昏在泰德山峰上远远望见我,但看不清身边女人是谁,故侦探一下,探明状 况。

几千人的大船,每天总有故事,甚至意外与生死。2024年圣诞夜,航程刚过去两周,正航行在靠近阿根廷的洋面上。正餐大厅,人人正装,每张桌子都在举杯。我们右前方靠窗那桌,两对夫妇,说笑间一个瘦高个老头忽然从椅子上倒到地毯上,已失去意识。她妻子跪地哭喊,我有上前为他做心肺复苏的念头(学过多次),但见船员通过报话器呼喊“Alpha Alpha Alpha”,船上的急救暗号。我和妻子把餐桌挪开,为急救开道。只见旁桌一东欧女子上前,说她是保加利亚护士,开始跪着做起复苏。船长、船医、护士已赶到,数百人的大厅里仍飘着圣诞歌,无人聚拢围观。若帮不上忙,则别添麻烦,这是基本的体面。几分钟后,老人醒来,休息片刻后又重新坐回餐桌,凝结的空气顿时松开。当晚我们那几桌显得克制,不敢放声谈笑,生死就在一瞬。后来我们与这两对美国夫妇都成了朋友。

自圣诞夜那次“Alpha”之后,我对船上急救暗号敏感许多。船上有个美国家庭,父母加一对成人子女。他们引人注意,是因为一家人从脸形看似乎患有同一种遗传疾病,老父亲永远坐轮椅,头瘫靠在椅背,老母亲也很虚弱。船上船下、剧场、餐厅,总见到两子女在全心照顾父母,脸含笑意。某日在电梯邂逅女儿,因为她的孝顺我向她致意,并约她咖啡。她有些出乎意料,脸都红了,激动地致谢。某日一船友说,前几天船上死人了,就是那户美国人家的。我猜一定是久病的父亲,一问走的却是母亲。船正航行非洲洋面,遗体与全家已悄然下船。很多老人上船时早有心理准备且交代了后事,这是最后一次,真正的远行。

船上所有电梯,进门踏脚处是星期X。海上旅行最易时间错乱。每晚午夜过后,船员即换上新的一天。我曾专门守夜,看他们改天换日。某日电梯拥挤,一中年白人女子自言自语挤进来,形色亢奋,“在船上,我每天都很感恩”。看得出她很希望我问她胸前挂着的仪器。“这是一个人工心脏,我必须永远背着它。一旦电池出现意外,我就死了。”她似乎在讨论一个玩具。她告诉我,很多邮轮公司婉拒了她,但皇家加勒比愿承担法律风险,让她携人工心脏登船。