湘湖鉴湖白马湖,应接不暇

作者: 朱英豪

湘湖

跨湖桥遗址博物馆里,躺着一艘独木舟的残骸。

据讲解员介绍,这艘八千年独木舟的特别之处,是国内第一次挖掘出古人类使用石锛等新石器工具在一棵硕大的马尾松上“刳木为舟”,并且还创造性地使用了火焦法。

5月,夏浅胜春,风暖昼长。我们杭州湾南岸区域两岸考察团一行来到萧山的跨湖桥遗址博物馆—我们考察的首站。跨湖桥所在的湘湖地处三江交汇处,与西湖隔江相望,是浙东古运河的孕育之地。

博物馆的外观被设计成一条巨船,掩映在古湘湖芦苇荡里,不远处是石桥、宝塔,古意盎然。所谓跨湖桥,是因为我们所在的这片地方,即古湘湖的上湘湖和下湘湖之间,横跨一座桥。2002年这里的砖瓦厂采掘湖底淤泥,才让文物得以重见天日。事实上,明清以来湘湖周围窑所林立,它们都觊觎湖底厚达四米的优质淤泥—那是制陶烧砖的好材料。也正因此,和独木舟一同出土的,还有138件制作精良的施彩陶钵,上面镂刻着令人惊叹的太阳纹、天梯纹和八卦数字。

尽管“越人操舟若神”,相对于熟悉的农耕文明,我们对古人在海洋文明上的表现依然知之甚少。第四纪更新世末期以来,自然界经历了3次地理环境沧海桑田的剧烈变迁,其中卷转虫海侵在距今70 0 0年至60 0 0年到达高峰以后,宁绍平原沦为一片浅海,古越族先民在海面上升的过程中与大自然抗争,同时逐步南迁或流散,其间产生了跨湖桥、河姆渡等文化遗址。

博物馆一隅,陈列了一堆古越人的麻栎果(也叫中国橡子),这是我的老家金华—从浦阳江回溯两百公里的浙中山区—的人过去经常食用的一种淀粉类果实。这得是保留了多久的食物传统……,我们吃的那些麻栎的种子,说不定就是在海侵后那些南迁的越人带给我们的。上个世纪末,我的乡人还经常在现在这个季节上山采果,晒干磨成粉后做成可口的砟子豆腐,放凉后加入砂糖和食醋,用以消夏。一篇科学文章认为,在古越人划独木舟的时代,类似麻栎果这样的野生坚果可能更适合我们的祖先,因为它的热量回报率是那些虽然已经驯化但结实率较低的粳稻的2到6倍1。

相对而言,在北宋政和二年即1112年,一位名叫杨时的官员来萧山当县令时,水稻的地位就完全不同了。当时的人口激增,而且已经吃上了外来的占城稻,但农民苦于没有水来灌溉农田。了解到百姓强烈的筑湖愿望后,杨时不畏困难和阻力,决定筑土为塘。经一年多的艰辛,3.7万余亩的新湖建成,灌溉了周边14万余亩田地。这片新湖,就是今天的湘湖。

很多人知道“程门立雪”这个求学典故,但未必知晓故事里那位孜孜求学的程门弟子,就是这位倾听农民心声的筑湖官员杨时。而800年后,当一个叫陶行知的人来到湘湖松竹繁茂的定山推行他的乡教大计时,他也曾向当时几个在山脚下锄地的农民请教是否可以协助建校办学,就像一个城里人向乡下人讨教如何种菜一样。

西兴

“烟波尽处一点白,应是西陵古驿台。”这是白居易笔下的西兴驿。西兴古镇是全长250多公里的浙东古运河起源之地,由此出发,古运河途经绍兴、上虞、余姚、宁波,在镇海城南注入东海。

在西兴老街,萧山本地摄影师佳杰带我们去吃运河土菜馆,说那家的霉豆腐最地道。菜馆的边上,便是过塘行陈列馆。

所谓过塘行,是帮客户管理货物的地方。“七月三十日,晴。晨至西兴,落俞天德行。”有关西兴和过塘行,绍兴周作人曾专门属文《西兴渡江》,一一介绍在过塘行如何吃饭、上渡船、帮船家摇橹等出行规矩。

在陈列馆边上一张复原的官河过塘行名目表上,我找到了周作人提及的“俞天德行”。“过塘行的隔壁或对门,照例是一家小饭店……”,过塘行的隔壁果然是一家叫傅合兴的饭店,就在妆亭的边上。那座一看就是后建的妆亭,传说是春秋时期西施在此梳妆、待诏入吴的所在。

在西兴美术馆,我们邂逅了来自法国的飞行教练、航海爱好者冯克礼先生。老冯正和中国朋友一起用现代技术和材料恢复一艘宋代古船,备战年底的帆船大赛。在他位于运河边、如船舱般狭小的房子里,挂着几张红帆船照片—它们来自他的家乡,法国北部的布列塔尼。19世纪,布列塔尼的渔民发现用松树皮中的单宁酸鞣制棉质帆布,可以防止船帆发霉。正是这种单宁,让帆布呈现出浓郁的日落红,并很快传到美国东海岸。

建于明万历的永兴闸距离老冯的住所也就几十米的距离,比我想象的要袖珍很多,却一直忠实地履行排涝引灌、阻挡海潮的职责。1846年秋,英国植物猎人福琼在西兴某客栈用晚餐时,忽闻巷子里好几百个声音同时喊着“涨水了……涨水了”,遭遇了一次难忘的“观潮”体验。如果不是在帆樯林立的西兴渡,“烟波尽处一点白”这样的诗句,也是可以用来形容滚滚而来的海潮的。

鉴湖

“越王句践杀死了有功劳的大夫文种,把他葬在这座山上,过了一年,那个同样很有功劳、被吴王夫差杀死的伍子胥就来把他带走,一同当了潮 神。”

与福琼一头雾水般地被海潮震撼到不同,民国地理学家陈桥驿从小就在绍兴城里听祖父给他讲述山海轶事。以上这段,祖父讲的是陈家北面一座小山的传说。这些故事,都是祖父从一本古书里信手拈来—这古书,便是北魏地理学家郦道元撰写的地理学经典《水经注》。

从西兴往绍兴去的这条水道,就是著名的山阴故水道。这条水路被历代文人如此赞颂,为后人留下了一笔沉甸甸的精神遗产。在提及这条水道时,郦道元在书里特别引用了“书圣”王羲之的话:“山阴道上行,如在镜中游。”

若这并不足以帮助领略山阴道上的绮丽风光,“二王”中的另一位(王献之),之后为我们贡献了另一个成语:应接不暇。这次他甚至不忘提及赏景季节2。

王羲之的“镜中游”指的是镜湖,也就是今天的鉴湖。鉴湖自唐宋以来多有垦荒,但依然保持“一叶扁舟,烟水淡荡”的诗意景象。哪怕是在一千五百多年后,鲁迅还在一篇叫作《好的故事》3的文章里,重现了“二王”对山阴故水道的绻缱之情。

“我仿佛记得曾坐小船经过山阴道,两岸边的乌桕,新秋,野花,鸡,狗,丛树和枯树,茅屋,塔,伽蓝,农夫和村妇,村女,晒着的衣裳,和尚,蓑笠,天,云,竹……都倒映在澄碧的小河中,随着每一打桨,各各夹带了闪烁的日光,并水里的萍藻游鱼,一同荡漾。”

鲁迅的时代是水网和公路铁路并行的年代,所以他还能承接家乡过去这个旧传统,为它们画像。9年之后,当郁达夫也来到山阴,对现代交通工具敏感的他却有了对比鲜明的刻画:“到绍兴约十点过,山阴道上的石栏,鉴湖的一曲,及府山上的空亭,只同梦里的昙花,向车窗显了一显面目。”4这一次,和一路睡过来的我们一样,作家是乘车前往。

今天的鉴湖到底怎么样了?流域对话集在“理想城镇”的会议厅举行,艺术家邵梓杰向大家展示了他近期对照康熙《会稽县志》鉴湖图,在古鉴湖西段的踏勘情况。他的答案其实很确定—他把PPT的题目定为《镜却无》,“过去的斗门、堰、则水碑等水利设施大都转变为地名,抑或消失。”

不过,讨论和行走也都有令人欣慰的发现。叶家堰虽然不再,附近的水域还是保留了古纤道,村庄改造整体看起来也不错,挨着鉴湖盖起了先锋书店,会稽山黄酒博物馆近在咫 尺。

最让我意外的,是看到了鲁万龙夫妇经营的当地一艘流动小卖部—三十多年来,他们俩一直坚持驾船在越来越逼仄的水网中“走街串巷”,服务当地的老百姓。那些搁在船头售卖的泥封竹壳黄酒坛子,勾起我孩提时代在乡村的沽酒记忆—它们已经幻化成流动的博物馆,注定要走在历史前面。鲁万龙分别时对我们的叮咛(我们无言以对),就像黄酒博物馆玻璃柜后面陈列的那款“林冲雪夜上梁山”外销花雕瓶一样,注定是孤独 的。

已经很少能看到一个做地方研究的人被这么一屋子来自各知识阶层的人围着,会后大家还踊跃讨论、分享自己的见解,颇有当年湘师遗风。

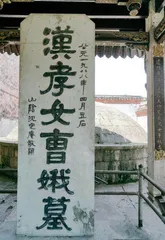

在座的还有一位来自绍兴史志办的政府官员,他跟大家分享了一位绍兴不有名的名人的遭遇。这位我从未听闻的名人叫祁彪佳,是明末有名的政治家(官至苏松巡抚)、散文家、戏剧家和造园家,曾救灾赈饥办医药局救济百姓,《陶庵梦忆》的作者张岱是其挚友,清兵入关后他在自家园林坐湖殉节。也许是绍兴名人太多,像这样一位可圈可点的历史名人,其残存故居这两年竟险遭拆毁之灾。这位史志办的朋友感叹,自己虽和文物爱好者奔走相告,依然无法很好地保护这片古建筑。

石宕

“自太平至宝带桥,凡二百八十一 门。”

1885年,从西兴渡一路行舟,日本学者冈千仞从太平桥进入绍兴城时,在桥体上发现了这一行“不特美观”的铭文。

140年后,站在这座石桥上,我能看到拱桥顶部的蹲狮和栏板上清晰的覆莲纹,但南端的四通修桥碑刻已经漫漶不清,不确定是否就是冈千仞当年所看到的文字。