不做医生,他靠画画融资千万

作者: 孟佳丽

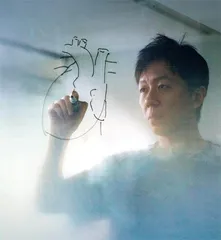

8年前,周舒扬因为随手画下的一幅逼真写实的心脏图,在互联网上意外“出圈”。那幅图后来被不少媒体引用,《人民日报》官方微博也转发了相关报道,点赞数千,一度成为他最常被人提起的高光时刻。

这次走红某种程度上改变了周舒扬的人生轨迹。一年后,他从工作了7年的浙江大学医学院附属第一医院(以下简称“浙大一院”)离职,转而投身创业,开设医学插画培训班,仅用半年多时间就赚得百万。2020年,他在杭州创办“一目可视”,专注医学可视化,并顺利拿下数千万元融资。

他的经历满足了公众对于“斜杠青年”“华丽转身”的想象,也迅速被一批教育类、成长类自媒体当作励志范本反复讲述。如今,在互联网上搜索“周舒扬”,依然能看到相关账号在转发他过去的故事。

“说实话,他们把我架得太高了。这种精神人设对我来说负担很大。我相信只要立人设,早晚要崩塌,不如真实一点。”面对外界的吹捧,周舒扬不排斥,但也不那么认同。

生活不会永远停留在高光时刻,在热度逐渐消退的8年里,周舒扬和他的公司都经历过低谷期,但他从未后悔辞职创业的决定—那是一条通往未知的路,让他看到了别样的风景。

走红之后

“纯粹是无心插柳。”回忆起2017年那次突如其来的走红,周舒扬仍然觉得不可思议。

彼时,他还是浙大一院胃肠外科的一名住院医师,日复一日的生活就是查房、开医嘱、上手术台。某天,他随手将自己画的一幅心脏图分享在朋友圈,没想到被朋友转发,最终引起了大众的关注。

走红出于偶然,周舒扬的绘画天赋也带着几分意外。

在记忆中,画画曾是他最不擅长的事。幼儿园那会儿,老师教画纸飞机,平日向来成绩拔尖的他却怎么都画不好,甚至被老师叫了家长,要求他回家多加练习。

转折发生在一次意外摔跤之后。也是在幼儿园时期,周舒扬的奶奶在楼道里养了一只鹅,有天周舒扬在逗鹅玩的时候不小心被鹅啄了一下,沿着楼梯从6楼滚到5楼,后脑勺受了伤。自那之后,画画这件事突然变得格外简单。

关于那次摔跤的记忆一直存在于周舒扬的脑海中,读了医学专业之后,他给这段经历找到了一个解释:“后天性学者症候群”,指的是人在左脑受损后,突然间激发出一些超常技能。

“别人都靠量变达到质变,画得多了以后能力就会提升,但我画画不需要练习,只用眼睛就能看出哪里不对,手也能自动跟上。”周舒扬这样描述自己绘画时的状态。

这份能力,也恰恰贴合医学插画的特点:它更强调准确性与可视性,而非艺术性的自我表达。在周舒扬看来,绘画的本质是将三维世界压缩进二维平面,核心是掌握透视和光影—这两者,皆有规律可循。

周舒扬从2009年开始接触医学插画。在医院工作的时候,他做的最多的事就是和患者的术前谈话。在讲解病情和手术计划时,他常常一边讲,一边动手画—肿瘤长在哪,影响是什么,会不会切除整个胃……久而久之,他两三笔就能画出一个胃,而这种绘画的方式也成了他与患者沟通时的“翻译器”。

“检查报告上都是专业术语,比如说胃窦小弯侧长了一颗怎么样的肿瘤,可是胃窦小弯侧在哪儿,患者未必知道,而肿瘤的位置与能否保留胃息息相关。如果肿瘤位置长得高,手术时可能需要切除整个胃,位置长得低,我们可以保留1/3到1/2个胃。很多患者会疑惑自己的肿瘤明明在胃上部,为什么下部的胃也不能保留,我觉得非常有必要让患者理解手术背后的原因。”周舒扬说。

意外走红让周舒扬看到了外面的世界。他因此接到了一些医学插画的商单,同时开始确信,自己在医学插画这个小众领域内,的确算得上“前列”。

2018年,周舒扬决定辞职创业。在父亲—一位“全国劳动模范”—眼中,周舒扬是放弃了能创造社会价值的工作,成了一个充满铜臭味的商人。医院的同事也不理解,“一幅画能挣几个钱?”

越是没人看好,周舒扬越想证明自己。他从小爱看异能故事,那种故事里的主角一开始只是个看起来毫不起眼的能力者,最终却靠着开发潜能逆转战局。周舒扬觉得,职业选择也是如此。尽管当时并未想清楚具体的方向,直觉告诉他,自己想做的事情,绝不是单纯的“画画”这么简单。

他也很早就意识到,自己不适合做职业插画师。在绘画上,周舒扬对自己的要求极高,尤其是医学插画,他追求极致的精确,有时甚至要用四五个月才能完成一幅作品,以他这样的节奏,根本无法高频接商单。

辞职的第二个月,周舒扬创办了医学插画培训班,一期课程3600元。周舒扬在微博上发布消息后,立刻就有数十人报名。大半年之内,周舒扬开了3期培训班,共计招收了超过300名学员,赚了100多万元。

这是他第一次直观感受到了流量带来的价值,但随之而来的是极度的焦虑。“第一年就能赚100多万,可是明年呢,我还能挣到200万吗?”他很快意识到,真正的满足并不来自短期的获取,而是来自持续不断地超出预期。

“流量起来的时候,所有人都找你、夸你,但当流量一走,你就不再是主角了。”周舒扬说。

医院的“围城”

创业后压力从未间断,但周舒扬始终没有陷入内耗。反倒是在医院那几年,内耗如影随形,对未来的迷茫、对路径的困惑、当下生活的无法调和,都是让他焦虑的原因。“我不知道自己的未来在哪里,眼前能看到的路既不好走,也不是我想走的。”

周舒扬曾经发自内心地喜欢医学,学医也是他的主动选择。上中学的时候,周舒扬最感兴趣的学科是生物,无论是做实验还是答题,都像是在解密生命的语言。“人是最高等的动物,研究人应该比研究其他动物更有意思。”出于这份兴趣,周舒扬最终选择了医学。

然而,踏上工作岗位后,他发现现实与他想象中的截然不同。

上学时,周舒扬觉得医生像侦探,需要从蛛丝马迹中快速找到患者的病因,工作像破案一样充满挑战。到了临床之后他才发现根本不是这样,大部分的病人不是“谜题”,而是标准化的流程,每天的工作高度重复且单调,缺乏挑战,对于一个喜欢变化、思维活跃的人来说,这种生活格外难熬。

更让他焦虑的是随时可能出现的医疗事故。医院是个高压的系统,意外随时可能发生,而住院医师需要多线程管理二三十个病人,任何细节都不能出错。“很多时候你根本想不到的一个很小的事情,就可能像多米诺骨牌一样导致不可逆的后果。”周舒扬感到如履薄冰。

他仍清楚记得,离职前两三个月,自己曾与一起医疗事故擦身而过。

那天他在急诊室值班,一个80岁的患者在当地医院做完胆囊切除术后腹痛,家属请求打止痛针。周舒扬当下便警觉起来,因为腹痛的原因很复杂,可能受到很多器官的干扰,不可贸然用药。正当他解释不能打针、安排患者做进一步检查时,有人突然推着病床从走廊闯入急诊室—病床上正是刚刚那位患者,突发心梗,心跳骤停。“如果我当时给他打了止痛针,百分之百要打上医疗官司了。”周舒扬至今心有余悸。

学医的沉没成本很高,因为学制较长,医学生的“迷茫期”往往比其他专业的学生来得更晚。周舒扬倒是早在读研时就有了离开的念头,但在当时,能以硕士毕业生身份留在浙大一院这样的单位工作,在外界看来是难得的机会。

“一方面没想清楚自己还能做什么,另一方面也想给学了7年的自己和家人一个交代。”但周舒扬心里清楚,这并非自己最理想的工作,“那时我们的主任医师已经是非常成功的医生了,但他过的也不是我想要的日子,这样的生活我能一眼看到头。”

没想到的是,这一待又是7年。

前3年规培,周舒扬在各个科室轮转,这是他觉得最开心的时光—只需要看病治人,有一定自主权,是在“纯粹地做一名医生”。但规培结束后,教学、科研、做课题、写文章等临床之外的工作接踵而至,这些不是他的兴趣,也不是他的强项。

“国内医生的痛苦就在于不能纯粹地当医生,真正的好医生外界未必知道。医生的晋升依赖写文章、做课题,走科研的路径,这和临床能力是两码事。”

而与医生所承受的高压相比,晋升之路却很漫长,从住院医师到主治医师、副主任医师、主任医师,可能需要花费数十年的时间。与此同时,收入也不匹配付出。周舒扬当时每个月拿到的工资不足一万,离职前一年,医院还实行了绩效改革,工资差不多降了一半。

回忆起在医院工作的日子,周舒扬印象最深的就是抱怨。无论他的朋友还是同事,私下都在吐槽。“许多医生的心理状态并不好”,但就像周舒扬毕业时的选择那样,因为沉没成本太高,且医生算是个体面且稳定的职业,多数人吐槽归吐槽,还是选择留在这座“围城”。

创业的中场,是一个人的拉锯

外界对周舒扬的印象,大多停留在“半年赚了100万”的光环效应。但他真正的创业之路并非一帆风顺。

2019年前后,周舒扬迎来创业后最风光的时期。一目可视先后接到了腾讯、百度、字节跳动等互联网公司的订单,彼时,各大互联网平台纷纷推出医学科普内容平台,对医学插图的需求陡然上升。很快,公司账上就有了八位数,其中互联网公司带来了80%的营收。每次看到账上的余额,周舒扬都会感到有点恍惚。

但风口消散得也很快。随着互联网公司开始调整业务方向,合作陆续暂停,一目可视的定制项目大幅减少。屋漏偏逢连夜雨,2021年,他和妻子结束了婚姻关系。

那段时间,生活仿佛被抽干净了颜色。家里挂钟停摆、鱼缸荒废,只剩一下一条孔雀鱼孤独地游来游去。生活的失控倒逼周舒扬重新思考:医学可视化,是否真的能撑起一家公司?

出版社、课题研究、医院实验室……需求是真实存在的,但都难以带来稳定且高额的收入。一目可视尝试了很多新业务:科普动画、自媒体栏目、医学文创、知识库、线下展览……周舒扬回忆,早年跟投资人聊商业计划时,每次都要讲3个小时,“想做的事太多了”。现在他才意识到,想做的事多,其实意味着行业本身还没有找到清晰、可持续的商业路径。