算法时代, 谁来拍板

作者: 穆鹏程

2020年,英国学生因疫情无法参加升学考试,教育部门便引入算法来预测成绩。对于规模较大的学校的学生,算法依托的数据主要包括教师为学生预测的分数、学生的平时成绩,以及学校过去3年的整体成绩分布。而对于规模较小的学校,如果某科学生人数不超过15人,算法将仅根据教师预测的分数进行成绩估算。

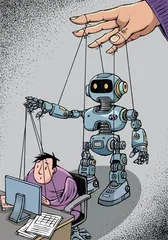

这种做法引发了学生的大规模抗议。因为在私立学校,学生数量通常较少,这部分学生因为受到教师乐观的评估预测,往往会出现分数过高的现象。但对于其他大多数学生来说,如果他们所在的学校过去整体成绩不佳,那么无论这些学生怎样努力,他们的成绩都可能会被历史数据所限制。伴随AI(人工智能)的快速发展,类似上述算法剥夺人类决策权的现象,可能正发生在我们生活的方方面面,甚至演化成为一种新型的经济形态——算法经济。

所谓算法经济,主要是指以算法为核心驱动力,通过自动化决策、数据分析和资源优化来重塑经济活动的运行模式。比如,企业可以通过编排各类算法,成功培养出AI算法时代的经济活动“代理人”。“代理人”可以自行运用语言大模型、多模态模型、智能体等,推动企业从人类管理向算法管理转变。这将使算法调动更多资源,做出更多决策,并造成更大的社会影响。

马雷克·科沃克维奇在《算法经济:商业逻辑与人类生活的智能演进》一书中表示:“我们必须保持警惕,确保自己的决策权不会完全被算法所支配。”他提出企业构建算法治理体系的3条原则。

首先,企业要成为算法“代理人”的主人,建立起以人为本的人机协同模式。既要发挥AI员工在模型识别、数据分析和结构化数据管理等方面的优势,又要彰显人类擅长情绪评估、感情理解和人文关怀的特点。

其次,企业要始终保持好奇心,生成解决问题的创新主张,从而引领AI算法的迭代。比如,现在有哪些新的创意是我们之前无法想到的?AI是否能够创造新的机会?

最后,企业要不断地与客户、同行乃至社会各界进行交互,从而不断调整和优化算法。

这3条原则也可视为指导人类更好地工作和生活的指南。一方面,我们可以主动打破“信息茧房”,比如每周刻意搜索3个与推荐内容无关的关键词,以保持认知开放性;也可以定期重置算法推荐,避免思维固化。另一方面,提升AI难以替代的“3C能力”:创造性思维(Creative Thinking)、批判性分析(Critical Analysis)和非暴力沟通(Compassionate Communication)。

当我们学会在技术浪潮中保持清醒,在效率与人性间找到平衡,方能真正实现“人类的主导地位”。毕竟,再精妙的算法也无法回答:“什么样的生活才是真正值得过的?”这永恒的追问,始终是人类独有的荣光。

(哈 娜摘自《经济日报》2025年5月4日,杨树山图)