休息贫困

作者: 何驰

2030年,人们会比1930年富裕8倍,人们每天只需工作3个小时,会因整天无所事事而烦恼——95年前,经济学家凯恩斯曾如此预言21世纪。

今天,人们并未如愿进入“闲暇时代”,而是似乎进入一个工作过劳、身心疲惫的时期。2025年是中国实施5天工作制30周年,但实际上,一些人并未真正实现正常双休和进入“8小时工作,8小时睡觉,8小时休息”的生活状态。

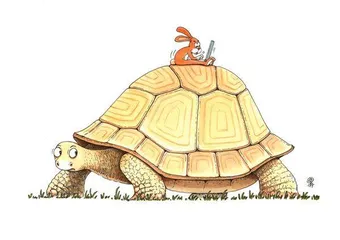

有一种贫困,叫“休息贫困”。上班族长年过劳,不能休息,不敢休息,不会休息。成为“休息贫困户”的人们,亟待“脱贫”。

休息、离线与“必要的消失”,并非懒惰和放纵,而是生活必需。在休息的过程中,很多美好的事情正在发生。正如旅游作家迈克尔·弗洛克所说:“有意义的交谈、深度的思考、无拘无束的笑声、人与人的真正联系,很少发生在单调乏味的工作之中。”

不能休息:赶时间的人没有四季

入职之前,应聘者往往会被问:“你的抗压能力如何?你接受加班吗?”

加班成灾的一大原因,其实是有太多的时间没有被花在正确的事情上。清华大学教授宁向东最近撰文感慨,整个社会似乎陷入了“忙碌症”。

他发现,最近50年,全世界都加快了速度。贝多芬的《英雄交响曲》首演时长60分钟,到1987年时,43分钟就演奏完了。久而久之,人们的行为方式、生活方式甚至价值观都随着社会的“加速”发生了变化。

在人们的观念深处,逐渐不允许低效率行为的存在。“我们一旦看到下属的工作不够熟练,一旦看到事情的进程有些缓慢,就会产生焦虑,不由自主地发飙。”宁向东认为,“按道理说,‘速度时代’的来临,可以为我们创造更多闲暇,事实上,却引发了更大程度的匆忙。”

“外卖诗人”王计兵一度困在外卖系统和“30分钟魔咒”里,他在成名作《赶时间的人》中写道:“从空气里赶出风/从风里赶出刀子/从骨头里赶出火/从火里赶出水/赶时间的人没有四季……”

“赶时间的人”,看剧最爱开倍速,评论要抢“沙发”,寄快递最好是即时达,点外卖最好是立等可取,坐飞机最好是直飞航班。甚至在排队时也会不耐烦:为什么别人排的队总比我排的这队快?

20世纪20年代,全球开始实行每周40小时工时制。1995年,中国开始实行5天工作制,每天工作8小时,每周工作40小时。然而,国家统计局的数据显示,2025年3月,全国企业就业人员每周平均工作时间为48.5小时,成了事实上的“6天8小时”工作制。

2024年,国家统计局开展的第三次全国时间利用调查显示,中国居民每日睡觉、休息活动的平均时间为9小时46分钟。《中国美好生活大调查2022—2023》则表明,2022年中国人工作日平均休闲时间仅有2.76小时,比2021年少了7.2分钟。

没有人不想好好休息。但通常人们遇到的第一个难题就是:根本没有时间好好休息。

为什么许多年轻人喜欢熬夜到凌晨才睡觉?因为他们觉得,自己只要一睡着,这一天就结束了,于是想用更持久的放松和娱乐,来补偿劳作一天带来的精神损耗。

不敢休息:肉体不在工位,精神还在上班

列宁说过:“不会休息的人就不会工作。”

如果在城里打拼的儿女总是说自己很忙,春节也无法回老家看父母,他们很容易就能获得谅解——父母最担忧的是孩子有一天不忙了,那很可能意味着他们面临降职、降薪或失业,或许还有一大笔无法按期归还的贷款。

在强调刻苦付出、人尽其责的“汗水型经济”里,企业需要的是24小时在线、多线程运转,能隐藏个人情绪和强调功用的“效率型员工”,所以人们常常“身体在工位,精神在远方”,或者“肉体不在工位,精神还在上班”。有人甚至患有职场“斯德哥尔摩综合征”,一旦不工作,心里就不踏实,会产生一种负罪感和失落感。

终于可以好好休息时,居然会产生愧疚感和“不配得感”。休息,似乎异化为一种福利,成了奢侈品。

河南农业大学的教师郑小雪在《当代青年为何“休而不息”——迈向关系时间的解释》中指出:“休息是暂停工作、劳动或其他活动以恢复体力和精力的过程,是被广泛认为维护健康和平衡生活的重要组成部分……现代社会中工作的长臂在延伸、侵占乃至控制休闲时间。”人们甚至患上了“星期六综合征”,即在休息日出现焦躁不安、无所适从甚至莫名其妙生病等状况。

这两年,国家提倡“反内卷”,下大力气综合整治“内卷”式竞争,许多企业直指恶性加班是“扭曲市场秩序的毒瘤”。有企业开始提倡弃用“华而不实”“浪费生命”的幻灯片,员工如果加班要提前报备,公司甚至到点就“赶人下班”,有大厂员工惊呼“人生第一次因为加班被赶出公司”。

不会休息:没有比刚休完假的人更需要假期的人了

其实很多人不知道什么才是真正的休息。《西班牙语大辞典》里说,休息就是“停止工作,安静地恢复体力”,暂时忘记责任,享受安宁。

美国睡眠专家桑德拉·道尔顿·史密斯将休息分为7种:身体休息、精神休息、感官休息、创造性休息、情绪休息、社交休息和心灵休息。

很多人其实是假装在休息,或者进行无效休息,甚至是损耗性休息。比如报复性熬夜、过度补觉、过度锻炼、忙于应酬、长时间躺着刷手机、进行“特种兵式旅游”……

比如,在长假开启之前,你就开始疲惫了:你像一名数学家一样精妙地计划调休,请领导准假,搜集旅游攻略,列出打卡清单,一边避开“算法陷阱”,一边不断地比较机票和酒店价格。

终于开始“特种兵式旅游”了,结果却在人群中挤到骨头快要散架。这样的休假让人更累了,正如英国作家埃尔伯特·哈伯特所说:“没有比刚休完假的人更需要假期的人了。”

郑小雪认为:“捍卫闲暇从来不是一个简单的时间分配问题,关键在于青年如何处理与他人、社会、当下和未来的关系,以及在时间中建立的联系的质量,而不是简单地增加休闲时间的数量。”现代人常常担心做事不够迅速,会浪费时间,但当他们省下时间后,往往不知道如何合理利用,结果只是将时间草草打发了事。

如果实在不知道怎么休息,可以学习作家李娟,用身上仅剩的一点力气在阿勒泰的山野中睡觉:“这山野里能睡觉的地方实在太多了。随便找处平坦的草地一躺,身子陷入大地,舒服得要死。”

如果有机会,就好好休息吧。有一个词叫“着力即差”,意思是做事情如果用力过猛,反而可能会办砸,无论这件事是工作,还是休息。

(秒差距摘自《新周刊》2025年第9期,本刊节选,毕力格图)