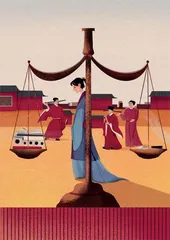

阿云案

作者: 馒头大师

一

熙宁元年(1068年)正月,十三岁的少女阿云,被安排了一桩婚事。

阿云是登州(位于山东境内)人,父母双亡。叔父以几石(1石约等于120斤)米的价格,把这个无依无靠的侄女卖给了村里一个叫韦大的人当老婆。

当时,阿云的母亲逝世不久,阿云还在服丧期间,就这样莫名其妙地被许配了人家。阿云自然打心底里不愿意,但无论如何求情、挣扎、反抗,终究拗不过所谓的礼法——嫁给韦大这件事,已无可挽回。

但谁也没料到,阿云是一个如此刚烈的姑娘。

在一个晚上,阿云只身一人悄悄来到了韦大在田边搭建的小屋,看到熟睡的韦大,她举起了早就准备好的砍柴刀……她宁可鱼死网破。

但阿云毕竟年纪太小,也过于紧张害怕,十几刀下去,完全没伤到韦大,倒把他给惊醒了。醒来的韦大看到有个黑影在砍自己,惊恐地拿手抵挡,结果被砍断了一根手指。阿云一看见血,害怕了,丢下刀跑了。韦大回过神来后立刻报官,说有人要杀自己。

官府派人把阿云押来,只是初步询问,阿云就承认了一切:“没错,就是我干的!”

这并不是一起简单的伤害案——虽然是杀人未遂,但阿云已经被许配给了韦大,所以阿云触犯了《宋刑统·名例律》“十恶”中伤害乃至谋杀直系亲属的“恶逆”,属于“谋杀亲夫”;另外,即便不是“谋杀亲夫”,她也触犯了《宋刑统·贼盗律》中的“谋杀”罪。没想到,这桩案件引发了一场轰动整个北宋王朝,乃至影响后世千年的大争辩。

二

对阿云做出死刑判决的,是登州一级的司法机关。州一级的司法机关做出裁决后,还需要这个州的最高行政长官——知州,最后敲章认定。当时的登州知州,叫许遵。

许遵是进士出身,还中过明法科,他对阿云案提出了两点不同看法。

第一,阿云被许配给韦大的时候还在给母亲服丧,按照《宋刑统》规定,服丧期间是不准嫁娶的,所以应该判这两人的婚姻关系无效——阿云“谋杀亲夫”的罪名不存在。

第二,《宋刑统》规定,罪犯如果“案问欲举而自首陈……减罪二等坐之”。阿云被捕后一问就招,视为“自首”,所以应该“减罪二等”。

基于这两点,许遵对阿云做出了改判:打脊杖十八,配役一年。

许遵这个判定并非终审,终审权在许遵上面“路”一级的提刑司。考虑到阿云案在法律适用方面出现了不同看法,提刑司需要把此案上交至中央复核。

“三法司”之中的大理寺和审刑院复审了阿云案的卷宗后,又推翻了许遵关于“减罪二等”的判决。复核意见认为:无论如何,阿云都已经导致了伤人的事实发生,且阿云招供是在被捕后,不符合“自首”,应处“绞刑”——不过,阿云在服丧期间被许配给人一事,确实有问题。

大理寺和审刑院给出的意见是“奏裁”,就是报请当朝天子亲自裁决。

当时的皇上,是刚刚登基一年的宋神宗赵顼。那一年,宋神宗二十岁。在看了阿云案的卷宗后,宋神宗做出了一个“安抚两边”的裁定:

大理寺和审刑院的定罪无误,但对一个十三岁的少女来说,绞刑还是残酷了些,就判个“贷命编管”吧——流放到偏远的州郡,编入当地户籍,监管居住。

事情到这里又出现了一个转折:登州知州许遵不认可大理寺和审刑院的裁决。

三

许遵认为阿云刚一被问就如实招供,当然应该视为“自首”。皇上将绞刑改判是慈悲为怀,但大理寺和审刑院本来就不该判阿云绞刑!

按照规定,既然大理寺和审刑院的判决不能服众,那就请出“三法司”的第三个部门——刑部。

不久之后,刑部给出了审理意见:大理寺和审刑院的判罚完全正确,阿云就应该被判绞刑。当然,皇帝通融也是正确的,阿云可以免于死罪。

许遵立刻再次上书,引用十条法律来证明自己的观点,称“三法司”草菅人命,“一切案而杀之”。

事情到了这个地步,已经算闹出了不小的动静。但让阿云案再一次出现“神转折”的,是一次任命。

没过多久,许遵接到了一份赴京当官的任命书。那可是皇上亲笔御批的“由许遵判大理寺”,就是任命许遵为大理寺的一把手。

这时一名叫钱顗的台谏官员,立刻站出来公然反对。“台谏”是御史台和谏院的合称,独立于皇帝和宰相,专门负责批评、建议和监督。

钱顗的意思是:许遵在阿云案中发表的言论很偏颇,绝对不能影响天下的法律;像许遵这样迂腐固执的人,也不适合当大理寺的一把手。

许遵索性退了一步:申请回避,此案请皇帝交“两制”讨论。“两制”指的是翰林学士院和中书舍人院。

宋神宗一听,立刻同意。这起案件,也因为这两位翰林学士的登场,正式进入高潮。

四

这两位翰林学士绝非普通之辈,其中一位叫王安石,另一位叫司马光。

两人都有丰富的司法实践经验:司马光担任过三个州的判官,也担任过一个州的知州;王安石担任过签判、通判、知县和知府,还担任过江东提刑官。不夸张地说,这是两位法律专业人士的巅峰对决。

两人都认同一点:阿云是服丧期间被许配的,婚姻无效,不符合“十恶”的条件。但两人也就只有这一点共识了,接下来始终针锋相对。

首先,司马光认为:阿云是在被捕后才吐露实情的,不能算自首。

在这一点上,王安石似乎比司马光更熟读法条,他认为:当时县尉只是问了阿云,阿云就全招了。而按照惯例,县尉只是“讯问”,还没进入“审判”环节呢,既然还没进入司法程序阿云就坦白了,怎么不能算自首?

对此,司马光又抛出一个观点:按照《宋刑统》规定,若认定是“谋杀”罪,“其于人损伤……不在自首之例”——只要造成受害者受伤,自首也是没用的。

对此,王安石引用了《宋刑统》的另一个条款:“犯杀伤而自首者,得免所因之罪,仍从故杀伤法。”这里要解释一下“所因之罪”:如果一个人本意是去盗窃财物而杀伤了财主,只要自首,就可以免去盗窃罪,只追究伤人罪——在这里,盗窃就是“因”。而犯了这个罪,即便是“已伤”,也允许自首,可以减罪。

王安石认为阿云案其实也适用于这一条款:阿云的“谋”也是“因”,那么现在她既然自首了,自然也可以免去那个“谋”的罪,只按伤人罪判罚。

盗窃伤人是斩刑,谋杀伤人是绞刑,绞刑比斩刑要轻。基于这个逻辑,盗窃伤人都允许自首,量刑更轻的谋杀伤人,为什么不能自首?

两位争论的焦点是:盗窃伤人的“盗窃”和“伤人”是可以分开的,所以适用自首;而“谋杀伤人”的“谋”和“杀(伤)”能不能分开?

司马光认为,“谋杀伤人”和“盗窃杀人”不同,后者可以被拆分,但前者是不能被拆分的。如果一个人只是心里想着要杀另一个人,那他需要去自首吗?可见“谋杀”是不能拆分的,“谋”只有通过“杀”才成立。

但王安石却认为可以被拆分,他继续引用《宋刑统》法律条款:“诸谋杀人者,徒三年;已伤者,绞;已杀者,斩。”我们的法律已经把“谋”的罪行分了三个等级来判:只谋未杀(比如持刀冲入家中被制服)、造成伤害、造成死亡。这还不能证明“谋”和“杀”是可以被拆分的吗?

两人谁也无法说服谁。怎么办?接着辩!

五

第二次大辩论又加入了三个人:翰林学士吕公著、韩维和知制诰钱公辅。一番辩论下来,三个人给宋神宗呈送的意见是:我们都支持王安石。

他们之所以得出这样的结论,一方面是因为他们认为北宋的法律比较注重情、理、法三者的平衡,不能机械僵硬地套用。另一方面,他们也有担忧:如果谋杀伤人罪不允许自首,恐怕会导致凶手始终怀着必杀之心,风气更恶劣。

眼看“两制”的讨论取得一致,宋神宗在熙宁元年七月下了一道诏敕:“谋杀已伤,案问欲举,自首,从谋杀减二等论。”从今以后,哪怕是谋杀造成伤害的,只要符合自首条件,也可以减二等罪。

这条诏敕一出,“三法司”不服了:知审官西院齐恢、审刑院详议官王师元和大理寺少卿蔡冠卿三人立刻上书表示反对,认为皇上对阿云案的裁决不公。

以王师元为首的反对者给王安石下了一个套:既然谋杀造成伤害的允许自首,按你的逻辑,谋杀造成死亡的,也应该允许自首减罪吧?

之前势如破竹的王安石放松了警惕,立即点头说“对啊对啊”,然后把这个意见呈给了宋神宗。

于是,熙宁二年(1069年)二月,宋神宗又颁布了一道诏敕,从今以后,“谋杀致死”也有允许自首的可能了——需交由中央来判定。发布诏敕这一天是庚子日,所以这道诏敕也被称为“庚子诏敕”。

这条诏敕顿时引起了轩然大波,就连之前支持王安石的翰林学士韩维也改变了立场,认为这个事办得过头了。

王安石立刻上奏宋神宗建议:如果谋杀致死的,为首之人不允许自首,必须判死刑。

宋神宗只能颁布第三条诏敕:谋杀致死的凶手,从犯依旧允许自首,但凶恶的人或情节严重的,应该上奏,由中央或皇上来决定是否允许自首。这一天是甲寅日,所以这道诏敕被称为“甲寅诏敕”。

也就是说,最后的结论是这样的:谋杀伤人的,可以自首;谋杀致死的,主犯交上来审议,从犯依旧允许自首。自此,因阿云案引起的对“谋杀已伤”相关的法律条款的改变和补充,正式确立。

六

但故事还没结束。

元丰八年(1085年)三月,三十八岁的宋神宗壮志未酬,驾崩了。两个月后,垂帘听政的高太后召回了隐居洛阳的司马光,担任门下侍郎,相当于第一副宰相。那年六十七岁的司马光,再次掌权。

掌权后的司马光当即开始全方位废除王安石的“恶法”。在这之前,司马光没有忘记一件小事。

他召集了一批大臣,再议了十七年前的阿云案。

随后,宋哲宗——明显是按照司马光的意思——颁布了一条诏敕:“强盗案问欲举自首者,不用减等。”意思是,自此强盗案不适用于谋杀案那个自首可以减罪的条款。

这条诏敕的颁布说明一件事:阿云案引起的这场辩论风波,给司马光造成的影响还是非常深的。

就像一根小鱼刺一样,一直卡在他的喉咙里。

(定风波摘自微信公众号“馒头说”,Cyan Lin图)