李书福重整吉利

作者: 焦文娟 易思琳 杨松6月7日,吉利控股集团董事长李书福,以视频形式发表一场演讲,他将题目定为“汽车与道”。

“坚持在车道、人道、天道的人间大道上求真务实,不断探索……天天如履薄冰,时刻小心谨慎。”

他说,汽车企业的成长发展有其自身规律,必须不断打基础、练内功,不玩小聪明,不抄近路,不走捷径;吉利汽车要成为“一名优秀的马拉松选手”,锻炼耐力,跑出水平。

其间,他公布了一个重要决定,即吉利不再建设新的汽车生产工厂,尽最大可能地展开务实合作、资源组合,提高同行的过剩产能利用率。

李书福的表态,刚好卡在吉利发展的关键节点。

此刻的他,正在内部掀起一场整合运动,以体系、组织、人事的重构,集中资源,“聚焦汽车主业,回归一个吉利”,保证在“没有尽头的马拉松”中能坚持跑下去。

李采取的最关键步骤,即是以470亿元的估值,准备私有化极氪,将其纳入到港股上市平台吉利汽车控股。

合并极氪

5月7日,李书福公布了一个重大决定。

当日,吉利汽车公告,建议收购极氪所有发行在外的股份及美国存托股票。

听到消息时,内部大多数员工的第一反应是“很突然、一脸懵”,下午4点30分,极氪高层召开紧急会议。

“中美关系导致的中国企业在美股的未来不确定性因素太多。”会议如此解释私有化的原因。

在公告中,李书福则用了“审时度势”四个字。

“我们将审时度势、根据《台州宣言》精神,持续推动汽车业务整合……打造全球领先的智能电动汽车集团。”他在公告中谈道。

公告前,吉利汽车持有极氪约65.7%的股份,按照报价,李书福要掏出约150亿现金或者等值股票。

若交易顺利完成,吉利汽车与极氪完全合并,可以运营成一家实力更强大、组合更丰富的车企,其2024年销量为2176567辆。

其实,李书福为首的高层,对吉利汽车的估值也不满意,称当前公司市值与行业头部企业存在显著差距,市场对其估值存在系统性低估,新一轮出手,利于其上市的旗舰平台的重估。

收回极氪,李本人下了大决心。

一位投资行业合伙人告诉记者,李给出的价格很有诚意。

其建议购买价,每股美国存托股票25.66美元,其报价较公告前30天的加权成交价溢价20%,也高于极氪上市21美元/股的发行价。

股东可以接受现金,或者按1∶12.3的比例换股为吉利汽车股票(基于16.14港元/股计算)。

据吉利汽车控股执行董事、行政总裁桂生悦称,极氪投资者“换股”机会比较大。

截至2025年3月,吉利汽车账上现金储备为352亿元,仅为比亚迪的三分之一左右,换股将大大减少现金的消耗,方便李书福将更多资金,用于吉利主营业务发展、研发投入、市场拓展等。

这也意味着,极氪股东日后将转为吉利汽车的股东,可分享融合带来的长期收益,这种想象空间,一度刺激极氪股价上冲到30美元,大幅超过李的报价。

只是,吉利汽车向极氪发送的是“非约束性报价函”,其无强制性的法律约束力,只是买方对交易的初步意向表达,并不代表谈判的最终结果。

只有双方意愿达成,才可进行下一步,存在私有化失败的可能。

从流程上,李书福未来还需完成多个步骤,才能达成其目的:

极氪的独立董事成立一个特别委员会,代表极氪与吉利汽车进行谈判,就定价等关键事项达成共识;

吉利汽车与极氪签订合并协议后,须召开股东大会,在大股东回避投票条件下,若股东大会成功通过相关提案,此次合并工作才可进入交割阶段,完成合并事项。

“吉利不会做亏本买卖。现在只是意向回购,相当于回购邀约,并不代表最终的走向和结果。吉利并没有说,自己在多长时间内执行这个交易,只是长期有效。”

一名资本市场的资深人士向记者解释道,李书福和吉利汽车保持相当的行动自由,只要股价一跌,其也可继续进行低价回购。

整合攻坚

李书福的出手,仍有着一定紧迫感。

“时间不等人,现在市场环境对吉利汽车而言,已经没有容错空间。”桂生悦在5月中旬公开说。

从2010年迎娶沃尔沃后,李书福开启品牌扩张期,到2023年2月,伴随吉利最后一个品牌扩张动作——吉利银河系列成立,14年间,他已坐拥多达16个品牌,俨然是一个“新能源时代的大众”。

其也自称,车型产品层次丰富,从每辆2000多万元到每辆3万多元,可满足不同人群的个性化消费需求。

只是,新能源车市场搏杀激烈,内外环境日益复杂,饶是李书福家大业大,也无力支撑多个平台单打独斗,各自独立、自由生长的品牌格局,难以为继。

“吉利汽车只有改变过去品牌小而散、散而乱的形象,进行深度整合,把公司资源凝聚成一个拳头,才有可能在激烈的竞争中获得胜利。”

桂生悦回顾,吉利的整合已持续一年多,在供应链、SQE(供应商质量工程师)、中央研究院等方面,已推进大量的整合工作。

早在2024年9月,李书福亲率吉利控股全体管理层,来到公司第一座工厂台州临海基地学习,重温创业历程,并发布《台州宣言》。文件即鲜明提出,要整合内部资源,减少重复投资。

他的第一刀,砍向领克。

极氪很快就宣布,斥资93.7亿元,并购领克51%股份,仅用三个月,团队就完成复杂的跨境重组。

极氪集团CEO安聪慧公开表示,两家整合后,对双方技术与产品规划重新梳理,产品数量预计削减20%。

极氪、领克的重组刚完成,李书福又立刻推进私有化,可见要扭转状况的迫切。

目前,吉利已进入“整合攻坚期”,吉利私有化极氪,是李书福归拢资源、重塑吉利新版图最关键的一步。

按照其规划,合并后,吉利汽车内部将成立吉利银河事业群和极氪科技事业群,旗下将有四大主力品牌:

极氪定位为全球豪华科技品牌,领克定位为全球新能源高端品牌,吉利银河、中国星,分别定位为主流新能源、主流燃油品牌,构成四大金刚。

管理层合并的目标,十分明确,即“杜绝重复投入,降低成本”。具体来讲,实现生产降本大于3%、研发优化达到10%~20%、管理增效10%~20%。

这种整合,也代表李书福整体战略的调整,即从“多生孩子好打架”转向“一个吉利”。

他将借此强化对子品牌的控制权,争取更大的运营空间,以更好在内部盘活资源,避免重复建设,集中力量来抢占市场。

新能源车企开打淘汰赛,企业间的竞争,开始转为拼“爆款”。一个吉利之下,各个品牌界限更清晰,减少内耗,利于打造明星车型。

这样,李书福能用更少、更精、更强势的单品,来打出声量,拉动销售增长。

点将布阵

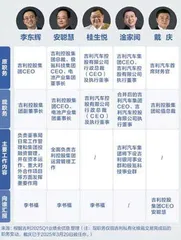

推进与极氪合并之余,李书福一并调整吉利系的高层。

现任浙江吉利控股集团CEO的“70后”李东辉,将转任副董事长,负责董事局日常工作管理和集团投融资管理。

吉利控股,其实充当母公司的角色,是集团核心资源调配的关键主体。

李东辉则是李书福的“资本操盘手”,主导2010年收购沃尔沃、2018年吉利入股戴姆勒、2017年收购宝腾汽车等重大并购项目,也是吉利迈向国际市场的背后“推手”。

整合完成后,李书福安排安聪慧出任吉利控股CEO,他目前是吉利控股总裁、极氪科技集团CEO。

安聪慧的角色,将从直接负责极氪子品牌“一号位”,回归成吉利系的“大管家”,更多精力放在后台。

目前,安本人依旧持有极氪2.68%的股权,他还兼任电池产业集团董事长。

安聪慧也是陪李书福创业、助力吉利崛起的虎将之一。

李上一次回归“一个吉利”,是在2014年,其将吉利帝豪、吉利全球鹰和吉利英伦三个子品牌汇聚为吉利品牌,安在整合中即发挥巨大作用。

三大品牌一整合,安聪慧就任吉利控股总裁,兼任吉利汽车集团CEO,相继推出2016款新远景、博越SUV、帝豪跨界SUV、帝豪A+轿车等新车型。

多款新车加持下,2016年吉利汽车销量增至76.59万辆,大增50.2%,位列自主车企销量第四名,为李书福立下汗马功劳。

安聪慧亲手缔造了极氪,客观地说,其整体表现应未达到李的预期。如极氪品牌,1—5月,销量仅为7.4万台,增长只有1.6%。安本人也吐露过心声,“极氪不快也不完美”。

同时,李书福安排桂生悦,仍担任吉利汽车控股行政总裁(CEO)及执行董事,这是其在香港上市的核心平台。

李的本次人事调整,两名80后特别引人瞩目。

80后高管戴庆,已于今年3月升任吉利控股集团轮值总裁,向集团CEO汇报工作,这是内部首次特别引入轮值总裁制度。

戴拥有25年财务背景,主导过吉利汽车港股上市等重大资本运作,他之前担任吉利控股高级副总裁兼首席运营官。

华为轮值制的经验表明,轮值模式能避免权力过于集中,培养和选拔复合型的领导人才、增强组织的纠偏能力和减少决策失误。

只是,挑战也非常明显,每位轮值者的任期通常为6个月,可能会导致公司战略频繁变动;轮值制度要求高管具备全局视野,在业务跨度较大的集团中,在不同部门之间协调可能会面临阻力。

对吉利来说,轮值制度的利弊同样存在。

同时,李书福安排“80后”淦家阅,担任合并后的吉利汽车集团CEO。

淦家阅在吉利系已有22年,他于2021年接棒安聪慧,出任吉利汽车集团CEO,成为吉利汽车首位80后掌舵人,在任期间成功带领吉利银河异军突起。

银河今年的目标销量,要突破100万台,预计同比增长超过100%。

表面上,淦家阅的职务名称并无变化,然而,职责范围大为扩大,从原来负责旗下的银河、中国星系列,扩展增加极氪科技事业群,等于四大品牌的管理,均由其直接节制。

可以说,淦已成李书福在一线最重要的干将。

优化提效

吉利汽车与极氪合并,李书福希望迅速降本增效。

其实,踏入2025年以来,吉利系内部进行智能辅助驾驶、智能座舱方面整合时,即已遇到挑战,主要集中在两个方面:

一是,涉及两家独立的上市公司,整合效率和沟通成本,大为增加;二是,吉利汽车和极氪团队各有自己的员工激励机制,实际利益存在不一致。

“要想从根源上解决这些问题,最彻底的方法就是两家公司整体合并,回归一个吉利。”桂生悦说。

据李东辉介绍,经吉利内部测算,两家合并后,研发环节每年可节省数十亿元;联合采购方面,在原预算基础上可额外节省几十亿元;此外,在制造、人力、财务、法务等管理部门协同中,预计管理费用和营销费用均将有所降低。

淦家阅明确表态,下一阶段,在增长方面,希望达到超过5%的目标;在研发效力、管理效益及营销费用率上,内部则期待达到15%~20%左右的目标。

关于具体如何降本增效,吉利汽车并没有给出详细措施。据管理层披露,组织和团队的调整优化,已经基本完成。

从吉利控股官网披露的架构来看,李书福旗下,另有路特斯集团(即莲花集团)、沃尔沃集团、极星集团、远程新能源商用车集团和曹操出行五大子公司。

只是,极星、Smart和路特斯,不属于吉利全资拥有的品牌。

“对于这些品牌,我们没有任何由吉利汽车来收购的计划。”

李东辉已坚定表示,吉利和极氪的整合,对于鼓励吉利控股内其他品牌的协同,意义重大;除极氪之外,吉利控股暂无私有化其他相关上市公司的计划。

提效是李书福设定的终局,只是,短暂的阵痛很难避免。

比如,财务表现上,极氪汽车在一季度虽然盈利5.1亿元,但处于-250亿元的负资产状态(美国会计准则下)。财务报表合并后,可能将影响吉利的报表。

高层设定“产品数量缩减20%”的目标,更多调整还将影响员工。

吉利私有化邀约公告发出的第一时间,员工最担心的不是手上的股权,而是合并到集团后,人员是否调整优化。

“对员工手上的股票,影响不会很大,因为极氪的股权本身就是折价给员工。”一位极氪的内部人士表示。

有员工告诉记者,内部已有消息流出,极氪可能进行新一轮人员优化。且举例称,一位高管本来每天工作10余个小时,由于更换职位,现在“七八点下班、有空在楼层溜达”。

为安抚员工情绪,极氪发过一封内部信,表示拟私有化只是集团经营行为,不会影响员工利益。

“合并后,我们的实际业务没有发生变化。”一位座舱系统员工表示。

据悉,座舱业务合并后,研究院下的业务依然分为两大块,一块服务吉利汽车,一块服务极氪科技集团,只是架构上迁到研究院而已,实际业务半年内不会大变。

多数员工,其实并不清楚整合将走向何方。可预见的是,李书福策动的这股浪潮,会持续一段时间,上下都要有一段适应期。

对于李来说,他已锚定新目标,2027年成为年销超500万辆的巨无霸车企。

以终为始,所有的调整都只是必修课。