我的纳粹父亲

作者: 英文系小学生

| 家人对纳粹主义的痴迷 |

我家里的长辈全是纳粹。爷爷奶奶、爸爸妈妈、继父、叔父,所有人都是二战期间的纳粹骨干。战后呢?没有一个改变信仰,或者说为纳粹犯下的罪行忏悔。相反,他们会矢口否认这些罪行,或为其辩护,其中就包括他们了解甚至亲身参与的大屠杀。我们家并非个例,德国和奥地利许多家庭都有着同样的过去。

战后的官方口径将奥地利描述成希特勒扩张政策的首个受害者,同盟国也认可这种说法。有人认为,这让奥地利摆脱了纳粹同谋者的身份。但真相是,并非所有奥地利人都这么想。多数奥地利人依旧非常推崇纳粹主义,这是一种融合了大德意志民族主义的极端意识形态,拒绝将奥地利视作拥有自己历史和精神的独立国家,并且还具有强烈的反犹太和反斯拉夫色彩。我家里的长辈和许多同龄人一样,一直到死都信希特勒和第三帝国那一套。“我们不是奥地利人,我们是德国人,我们永远以此为豪。”这是我从小被灌输的信条。

我出生于1944年,也就是二战结束的前一年。我跟母亲还有继父一家住在林茨,我还经常到阿姆施泰滕,我的纳粹爷爷奶奶住在那儿。十岁那年,我被送到寄宿学校,离两处都很远。我的家人为何把我送到那么远的地方上学?这对我依旧是个谜。他们不知道的是,那所学校相当开明,没有一位老师当过纳粹,这在50年代的奥地利实属难得。

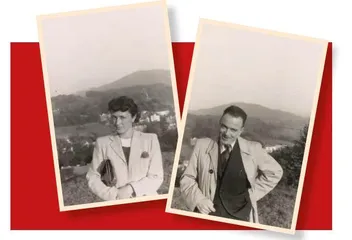

1930年,母亲嫁给了年长她20岁的汉斯·波利亚克。从没有人跟我说过他不是我的生父,但我渐渐察觉出来了。我定期会被送到阿姆施泰滕,和爷爷奶奶生活,我的生父格哈德是他们的儿子,他们每次都很欢迎我。可我住在林茨的哥哥和姐姐从未去过阿姆施泰滕。

我依稀记得母亲头一次告诉我生父身份的情景,他叫格哈德·巴斯特,是一名党卫军军官,还在盖世太保(意为“国家秘密警察”)当过领导。那时我已经14岁,足以明白这意味着什么。母亲没有告诉我他战时做过什么,或许她自己也不知道。他死于1947年。这些突如其来的信息令我震惊,我完全陷入迷茫,不知如何回应。我没有一个人可以倾诉,哪怕是同学也不行,他们会同情我,但无法真正理解我的处境。因此,我只能自己想办法消化这可怕的一切,我花了很久才做到这一点,重新过起了所谓的正常生活。

60年代中期,身在维也纳求学的我早已不再和家人联系,但有一天,叔父突然找上我,说奶奶不行了,让我尽快赶回去。从维也纳乘火车出发,到阿姆施泰滕需要一个半小时,为了见她最后一面,我紧忙动身。她是天底下最好的奶奶,宠我爱我,但同时也是一位固执难缠的人,一个骨子里的纳粹。我叔父在门口迎接我。他说:“她直面死亡,对得起她德意志女性的身份。”那一刻我意识到,家里人一丁点都没变,未来也不会变。

| 从曾祖父到父亲的“传承”|

要想解释清楚我家人对纳粹主义的痴迷并不容易。毫无疑问,这和他们成长的时代背景有密切联系。一战结束,奥匈帝国瓦解,他们此前一直都和斯拉夫人生活在现斯洛文尼亚的领土上。像我曾祖父那样的德意志民族主义者对哈布斯堡王朝是不满的,他们觉得,哈布斯堡王朝将他们厌恶的斯拉夫人视作朋友。

19世纪末,德意志人和斯拉夫人之间的敌意和冲突成了常态。我爷爷和他的两个兄弟都被送到格拉茨求学。早就认同德意志民族主义的他们在那儿加入了德国大学生兄弟会,这个组织在当时有着强烈的反犹太和反斯拉夫情结,是激进德意志民族主义的温床。兄弟会的学生很是推崇我们今天所说的“有毒的男子气概”,决斗、酗酒和闹事是他们的日常。

一战结束,我家人的恐惧进一步加深,他们担心人口占优势的斯拉夫人会夺取德意志人的权力和地位。父亲后来跟随爷爷步伐,到格拉茨求学,并且也加入了德国大学生兄弟会。1931年,31岁的他加入纳粹党并成为党卫军一员,当时的党卫军还不过是一群混混组成的小团体。因为兄弟会,父亲结识了一批新朋友,其中就包括后来出任纳粹帝国中央保安总局局长的恩斯特·卡尔滕布鲁纳。

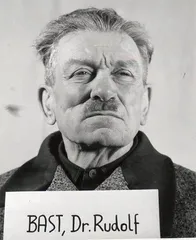

| 父亲成为盖世太保 |

1938年,希特勒吞并奥地利,将奥地利并入德意志帝国版图,这一年,我父亲在格拉茨的盖世太保谋得一份差事。早在希特勒掌权前就加入纳粹的他是理想候选人。他和爷爷一样,都因反奥地利抵抗运动蹲过监狱,这样的经历在盖世太保、党卫军和保安局看来是加分项。在格拉茨履职后,父亲先后在德国的几座城市任职。1941年1月,他被任命为林茨盖世太保最高长官。林茨并不是一座寻常的奥地利城市,希特勒年轻时曾在该市住过几年,上过学,对那里是有感情的。我的继父汉斯在林茨和希特勒是同学,对希特勒印象很深。

父亲作为盖世太保长官要履行许多职责。他要执行纳粹的法律,“依法处置”苦役和帝国所谓的“敌人”,也就是犹太人。再小的目标都逃不过他的眼睛。我有位朋友是历史学家,他翻阅文献时发现了一出悲剧。有一位叫马克斯·戈赫的老人住在施泰尔附近的一个村子里,是全村唯一的犹太人。1868年出生于波希米亚的戈赫搬到奥地利,以织布为生。他退休后经济条件很差,只能勉强度日。就这么一位老人也没有被纳粹漏掉。我朋友在文献中发现了一封我父亲签署的信件,要求执行者务必不漏一人,将所有犹太人的信息报上来。1942年初,戈赫被押往维也纳,这之后的下一站应该就是死亡集中营了,但在维也纳登上火车之前,他先是被关了两周作为惩戒,因为他登记的时候名字没写全称。

没有人逼父亲加入盖世太保和党卫军,他这么做完全是出于个人选择,并且他也很清楚加入后要做什么。他本可以过另一种生活。他并非怪物或施虐狂。他其实是一个很好的朋友,是一起爬山和打猎的好伙伴,是深爱妻子的丈夫,是一个普通人。那个时代有很多像他这样的人。

| 从办公室到前线 |

1943年11月,父亲的秘密警察生涯戛然而止。他狩猎时意外射杀了一名在现场充当猎人助手的男孩。他本来被判处四个月的有期徒刑,但后来并没有服刑,而是被调往前线,担任一支特遣队的指挥,任务是清除包括犹太人在内的“帝国敌人”。父亲此前是在办公室间接参与暴行,但这之后就成了直接的施暴者。

我很晚才着手调查父亲的一生,母亲在世时我没法做这件事。不过,她1978年离世后,我还是一而再,再而三地推迟计划。直到年近六十,我才下定决心去做,因为我知道不能再拖了。

我的第一步是到柏林的联邦档案馆申请查阅他的党卫军档案。查阅过程中我发现,1944年7月,他在波兰比亚韦斯托克附近与他的部属汇合。这个意外的发现令我感到极度不适。我对波兰有深厚的情感,我不知道他竟在波兰执行过任务。我在华沙学过波兰文学,至今仍将波兰视作我的第二故乡。我第一次去波兰和父亲去波兰仅仅相隔20年,但却是出于完全不同的目的。

这支在比亚韦斯托克的特遣队以父亲的名字命名,叫巴斯特特遣队。他们胁迫一批波兰老人充当人质,一路向华沙进发。那会儿是1944年夏,华沙起义激战正酣,市民们都在奋力摆脱纳粹的占领。这支特遣队最后在华沙周边搭建了营地。

父亲在其中扮演了怎样的角色?我翻到了文献。他和部下接到的命令是携带武器,换上便装潜入城中,见谁杀谁,手无寸铁的市民、起义者,不分男女,都是他们的目标。他没有表现出任何恻隐之心。他是否在盲目地执行命令?作为特遣队的指挥官,他其实有权自行决定。可为什么非要那么做呢?

借用历史学家克里斯托弗·布朗宁的话,人们为何可以如此轻易地从正常人变成冷血杀手,并且还坚信自己做的是对的,是在为正义的事业献身?史料说明,当国家机器允许人们谋害少数群体的时候,人们很有可能去施暴。冲突一结束,这些人又会以父亲和丈夫的身份回归正常生活。社会似乎也并不排斥再次吸纳这批人。

有太多奥地利人犯下了不可饶恕的罪孽,凡是执意要深挖这不光彩往事的人,在奥地利都不会受人待见。大多数人依旧认为,过去的事就该让它过去。许多战犯悄无声息地干回了医生、律师、工程师和工匠的老本行,因为社会需要他们。二战那场惨无人道的悲剧过后,我们一度坚信,人类这次总该吸取教训了,在战争中犯下罪行的人一定会被社会遗弃。大家高喊着“再也不会重演了”,可我们都知道,战后的和平非常短暂。

我父母是在林茨认识并相爱的。那时,母亲还是汉斯·波利亚克的妻子,父亲还是盖世太保的长官。我出生于1944年5月。1945年初,母亲和汉斯离婚,嫁给了我的生父。这并不是一个明智的决定,德国战败,父亲没多久就上了战犯名单。

父亲显然是她的真爱。他比汉斯要年轻20岁。同为纳粹的汉斯也认识父亲,但不熟。我18岁那年,母亲问我要不要将姓氏改为巴斯特,我想了想,还是拒绝了。或许我想和父亲还有他在阿姆施泰滕的家人保持距离,或许我不想和他产生任何联系。

| 被污染的土地 |

2014年,我出版了《被污染的土地》一书,所谓“被污染的土地”,是指那些发生过惨无人道大屠杀的地方,受害者遇害后被就地掩埋。我为这本书搜集父亲相关资料的时候,常常会发现这样的地方。父亲和他的部下在波兰和斯洛伐克服过役,这两个国家有太多他们留下的“被污染的土地”,大多是匿名的,地下埋葬着惨遭他们杀害的遇难者。用“埋葬”来形容其实并不准确,因为他们只在遇难者身上盖了薄薄一层土,有时候连这层土都没有。这些地方没有墓碑,路人从旁经过,根本不会想到这里埋着许多人。

调查中我还发现这样一件事。斯洛伐克鲁容贝罗克镇附近的山脉中有一个小村子,父亲的特遣队发现有几个犹太人藏在一位贫穷农妇的家中。父亲下令将他们统统射杀,包括帮他们藏身的农妇。

书在捷克出版后,我收到一封信,是一位女士从布拉格寄来的。她在信中说,遇难者中有一对年轻夫妇和他们的两个孩子是她的亲戚,男子是她叔叔耶诺·科恩,一位药剂师。她还附上了一张叔叔的照片,照片中的他年轻英俊。她说自己感到宽慰,这么多年过去了,总算知道当年发生了什么。

这正是探索过去的意义——让无名的遇害者浮出水面,哪怕只是了解他们过往的一部分也好。加害者想方设法让遇害者从人间蒸发,我们不能让他们得逞。

| 纳粹父亲之死 |

1945年3月,父亲的特遣队解散,他回到林茨,母亲依旧和继父生活在一起。战争实质上已经结束,父亲一心效忠的第三帝国土崩瓦解,俄国人正在快速进军。父亲和他许多同事一样,发现自己上了战犯名单后,躲了起来。

一开始,官方似乎一心要将纳粹揪出来绳之以法,但很快这阵风就刮过去了,奥地利比德国更为明显。所谓的“去纳粹化”在奥地利并不受欢迎。尽管绝大多数的奥地利犹太人都死在了集中营,但反犹主义依旧盛行。

父亲在外逃亡两年,辗转找到一位意大利农场主的家作掩护。他在那里打工,谎称自己过去是伐木工。他脸上决斗留下的疤痕出卖了他,但没人在乎这些。

1947年3月,父亲筹划回国。母亲和我本来要在因斯布鲁克跟他汇合,随后一起飞往巴拉圭——许多老纳粹都将那里视作避风港。父亲已经从红十字会拿到了签证。当时,红十字会的个别成员给大批纳粹分子发放了签证,帮他们离开欧洲,逃往拉丁美洲。

父亲打算从意大利和奥地利边境的布伦纳山口穿过国界,他雇了一位年轻的当地人做向导。这位年轻人觉得父亲的背包里肯定装着传说中的“纳粹黄金”,于是开枪射杀了他。实际上包里没金子,只有几件衣服和一些不值钱的物件。几周后,父亲的遗体被发现了。

父亲的死对母亲打击很大。我那会儿太小,根本不知道发生了什么,也没有人跟我说过任何事。我不知道我的生父是谁,也不知道这位生父打算带我和母亲前往巴拉圭。父亲离世后,母亲和继父复婚。家里很少谈论过去,我也不问,并不是说他们不许我问,我只是自己不想问。

2023年,我收到了奥地利警方关于布伦纳山口那起凶杀案的档案。父亲中了三枪,面部两枪,胸部一枪。细节我其实并不想了解。他残忍而冷酷的一生,最终以一起凶杀案作结。如今,暴力似乎再次抬头,而我们并没有作好应对的准备。希望我家的过往可以让大家吸取教训吧。

编辑:要媛