跪像、兔子与猛虎:从朝鲜半岛的地理形象谈起

作者: 漆永祥朝鲜半岛位于亚洲大陆东北部,北面以鸭绿江、图们江为界,同中国隔水相邻,东北一角与俄罗斯接壤,东南隔海与日本相望。韩国人喜欢以“三千里江山”或“锦绣江山”来形容山河壮丽;又从檀君开国的传说算起,用“五千年历史”来形容其历史之悠久。

跪像、兔子到猛虎:朝鲜半岛地理形象的演变

朝鲜王朝英祖十一年(雍正十三年,一七三五),遣谢恩兼冬至使骊善君李壆、副使吏曹判书李德寿等出使北京。二李氏《闻见事件》载,在北京期间,十二王及礼部左侍郎李宗万延见使臣,从容问以朝鲜冠婚、丧礼及职官、章服、山川道里、衣冠等。又问幅员几何,答以“南北长三千余里,而东西则不过二千里,形类人之跪,故东人尚礼崇义”。王曰:“诚然矣。”由此可知,彼时朝鲜认为半岛形状像一个跪拜如仪的人像,以示其为礼义之国。

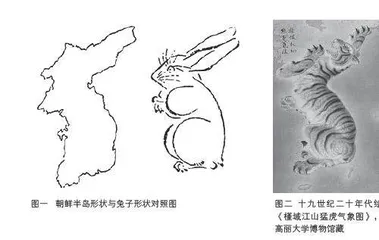

在二十世纪前半叶日据时期,为强调朝鲜的懦弱与顺应,日本东京帝国大学地质学讲座首席教授小藤文次郎曾说:“朝鲜如站立之兔子,全罗道似后腿,忠清如前腿,黄海道与平安道如头颅,咸镜道若异形之耳朵,江源道与庆尚道似肩膀及后背。”自一九00年起,日本人令朝鲜儿童在课本中学习并接受兔子形状的半岛图,并谓此兔“因惧怕日本,若逃往中国的样子,故需日本保全朝鲜国”。日本人所编《朝鲜地理》称:“朝鲜地图是一只兔子以对马为跳板,直接跳到辽东的图像。”

然而同在日据时期,朝鲜诗人兼历史学者崔南善——曾就读于东京早稻田大学高等师范地理历史系,后退学——为反驳小藤文次郎之说,绘制朝鲜半岛地形若老虎状貌。韩国高丽大学博物馆所藏《槿域江山猛虎气象图》,即为一只利爪嘶吼的猛虎。高丽大学的标志,也是一只张嘴怒吼的“高丽虎”(中国称东北虎)。

由“识礼畏法”之跪像,转为奔竞跳跃之雪兔,再化为张牙舞爪之彪虎,可谓两百余年,山川未变,而人心大易,览古视今,能不深思而戒慎!

从高丽、朝鲜到大韩民国

朝鲜正祖七年(乾隆四十八年,一七八三)八月,清高宗自避暑山庄诣盛京谒陵,朝鲜遣右议政李福源为圣节兼问安使赴沈阳,其侄田秀从行。李田秀《入沈记》载,在沈阳期间,曾拜访八品教官刘克柔家。主人书问曰:“贵邦‘朝鲜’之称,或以为‘潮显’,或以为‘昭宣’,未知孰是?”书答曰:“‘朝鲜’二字,是‘朝日光鲜’之义。或以为朝水、鲜水二水而有是名,‘潮显’‘昭宣’,未知谁说,而似是讹传矣。”

从这段对话可见,“朝鲜”在清代就已经有异读了。又成伣的《慵斋丛话》卷三载,朝鲜太祖李成桂(一三三五至一四〇八)开国,以知中枢院事赵胖生长中原,为奏闻使而遣之。明太祖以客礼待之,书“朝鲜”二字送之。然考朝鲜《太祖实录》,太祖元年(洪武二十五年,一三九二),遣艺文馆学士韩尚质如京师,以“朝鲜”“和宁”,请更国号。后钦奉洪武帝圣旨:“东夷之号,惟‘朝鲜’之称美,且其来远,可以本其名而祖之。”成桂称:“兹予不谷,岂敢自庆!实是宗社生灵无疆之福也。诚宜播告中外,与之更始。可自今除‘高丽’国名,遵用‘朝鲜’之号。”

又李成桂未称王前,有人踵门献异书,称得之智异山岩石中。书有“木子乘猪下,复正三韩境”之字。又高丽书云观所藏秘记,有“建木得子”之说,又有“早明”之语,人莫谕其意。《太祖实录》称:“及国号‘朝鲜’,然后乃知‘早明’即‘朝鲜’之谓也。”又洪万宗《旬五志》卷上:“我东‘朝鲜’之称,古人以为地近旸谷故曰‘朝’,日出先明故曰‘鲜’。‘高丽’亦取‘山高水丽’之义,盖其山水之胜甲于天下。”然则“朝鲜”之义,诸说无定,而《太祖实录》乃当时人书当时事,当较他说为确。又据韩国学者考证,“朝鲜”的“朝”字与“阿斯达”的“阿斯”有关(李基文),即“早晨”之义。实际真没必要如此绕道纡曲而求解,“朝”即早晨,何假外求呢。

有趣的是,朝鲜高宗十三年(光绪二年,一八七六)五月,遣陈贺兼谢恩使韩敦源、副使林翰洙等入燕,贺两宫皇太后尊号,谢世子册封等。林氏撰有《燕行录》,其自玉河馆钞得东西洋各国国名,遂讥而刺之曰:“大法、大美、南美利、北米利、大英、大北德、大日本、大俄罗,皆何国名字,而‘大’字之辄称,何其多也。可供一噱!”

然今日韩国,亦称“大韩民国”,若起林氏于地下,不知作何感想矣。

朝鲜半岛开国与大尧同时:半岛士人的人文历史观

在中国与朝鲜半岛的史籍记载中,箕子是个绕不开且颇有争议的人物。相传商末世乱,箕子遂“违衰殷之运,走之朝鲜”,设井田,创“八条之教”,立箕子朝鲜。朝鲜宣祖时李塈(一五二二至一六〇〇)《松窝杂说》卷上曰:

箕子自中国率儒学、礼、乐及技艺百工三千余人,凡商家文物尽卷而来,成于平壤。初至,睢盱披发,语音不通,画地成字,始得通情。教之以簠簋以食,笾豆以祭,生者有养,死者有葬,男婚女家,亦皆有礼。设八条之教,兴仁义之化,化盗为良,变夷为华,井田遗制,宛然犹存。至今千有余年,东民之知三纲五常之德,存君臣父子之道,而得免于禽兽者,皆箕子之化也。虽家家尸以祝之,豆以觞之,未足以报其德也。

但与此同时,檀君开国的传说,在朝鲜半岛也同时存在,且后来居上,成为主流。朝鲜初期的权近创作的《应制诗》,为其出使期间在南京奉明太祖之命所撰进。其《始古开辟东夷主》诗曰:

闻说鸿荒日,檀君降树边。位临东国土,时在帝尧天。传世不知几,历年曾过千。后来箕子代,同是号朝鲜。昔神人降檀木下,国人立以为主,因号檀君,时唐尧元年戊辰也。又世宗朝徐居正《笔苑丛谈》曰:

尝考自唐尧元年甲辰至洪武元年戊申,总三千七百八十五年;自檀君元年戊辰至我太祖元年壬申,亦三千七百八十五年。吾东方历年之数,大概与中国相同。帝尧作而檀君兴,周武立而箕子封,汉定天下而卫满来平壤,宋太祖将兴而高丽太祖已起,我太祖开国亦与明太祖高皇帝同时。

又仁祖朝郑斗卿《檀君庙》曰:“有圣生东海,于时并放勋。扶桑宾白日,檀木上青云。天地侯初建,山河气不分。戊辰千岁寿,吾欲献吾君。”又洪万宗(一六二三至一六四九)《旬五志》曰:

我东虽小,历代之兴,山川之胜,人物之美,与中国仿佛。姑以大略言之:唐尧之时,檀君并立;武王之世,箕子受封;炎汉初起,卫氏都平壤;当涂将兴,公孙据辽东;五季乱熄,三韩统合;明高皇御宇,我太祖即位。此则炁数与中国相符也。

也就是说,朝鲜半岛的开国以及历祀相仍,基本与中国历代王朝的兴替同时。今日朝鲜半岛皆以檀君开国,定为史实。对于和中国的关系,比如朝鲜晋州姜氏、延安李氏等诸多大姓,皆源自中国。韩国以今年为檀纪四三五八年(二0二五),而中国有确切纪年的历史,乃周召共和元年,为纪元前八四一年。朝鲜民主主义共和国社会科学院历史所一九七七年出版的《朝鲜通史》,则说得更绝,称“箕子是殷商的贵族,成为亡国民后,又出仕西周,受西周的册封,后来就死在中国,他和古朝鲜毫无关系”。

事大与北伐:“一乐生中国”与有心杀敌而无力回天

在中国被沙俄夺去大量东北领土之前,朝鲜半岛只与中国和日本通过海陆相关联,半岛一向奉行“事大交邻”的国策,臣服中国,和好日本,只要中、日无事,便是太平世界。因此,在遇到魏晋南北朝与五代十国这样中原混战、国家屡更的局面,半岛即陷入无所适从而恐惧阽危的境地。

从高丽太祖至高宗时期(九一八至一二五九),中国一度战乱频仍,朝代更迭如同翻饼,高丽被动而惶恐地与大陆诸国打交道,不断更换年号,以示臣服。在无法选择之时,就索性使用干支纪年,以观动静。如高丽仁宗四年(一一二六)三月,面对金朝的崛兴,仁宗召集百官议事金可否,百官皆言不可,权臣李资谦、拓俊京力主事金,其言曰:“金昔为小国,事辽及我,今既暴兴,灭辽与宋,政修兵强,且以强大。又与我境相接,势不得不事。且以小事大,先王之道,宜先遣使聘问。”仁宗接受了李资谦等人的建议,遂遣使入金。

在经过元朝暴虐的控制之后,虽然在明初经过一段动荡期,朝鲜李氏王朝遂成为明朝的藩国,遣使频繁,往来不绝。朝鲜以明朝为“天朝”,明朝遣往朝鲜的使臣则被称为“天使”。朝鲜使臣欢呼“六合一家尧日月,三呼万岁汉衣冠”(李穑:《天寿节觐大明殿》),“交通无彼此,四海一家年”(权近:《宿头馆站近郊》),艳羡“丈夫一乐生中国”(申钦:《次东皋唐制韵》),“东国之人愿往生中原”(柳梦寅:《独乐寺施诗六首》)。在“壬辰倭乱”期间,明朝倾全国之力帮助朝鲜将日寇赶下海后,朝鲜将藩属关系进而上升到“父子”关系。如宣祖曾曰:“设使以外国言之:中国,父母也;我国与日本,同是外国也,如子也。以言其父母之于子,则我国孝子也,日本贼子也。”朝鲜倾心事大,而坐享太平。

满洲在兴起前,为了换得生存空间,既向明朝纳贡,又向朝鲜行贿,朝鲜称之为“野人”,并以宗主国身份,或伐或诱,以获其益。随着后金的建立与日渐强大,其于天聪元年(明天启七年,高丽仁祖五年,一六二七)向朝鲜发动战争,朝鲜战败,被迫盟誓与后金成为兄弟之国。九年后的“丙子之役”,清军攻至汉城,南汉山城无险可守,朝鲜不得不签订城下之盟,交出明朝印信,成为清朝的藩属,称臣纳贡。朝鲜自认为与清朝由宗主国演变为兄弟之国,再沦落到属国,这种从天上坠入地狱的屈辱感使他们虽然纳贡称臣,但君臣切齿,举国咒詈,愤恨不已。

朝鲜孝宗李淏(一六一九至一六五九),是一名强硬的反清派,曾有诗曰:“我欲长驱十万兵,秋风雄镇九连城。大呼蹴踏天骄子,歌舞归来白玉京。”即位后,与义理派主将宋时烈,以及当时的训练大将李浣等广求人才,欲待强国强兵后,大举北伐,以驱除胡虏,恢复大明。但孝宗在位十年即逝,所谓“中途崩殂,赍志士之恨也”。

实际上,即使在明朝,朝鲜君臣也并非没有一丝称帝称霸的想法。如《成宗实录》载,世祖尝酒酣,戏语左右曰:“吾欲横行中土!”姜希孟迎合主旨,以为实然,乃撰《国势篇》以进,多有谀辞。世祖见之曰:“此不可使闻于人也。”《肃宗实录》载,肃宗元年(康熙十四年,一六七五),有广州人金翊虎上疏,请北伐,肃宗称“尔疏语甚好”,但“为其时势之不适”。令勿出朝报。

有趣的是,朝鲜明宗、宣祖朝诗人林悌,性豪爽不羁,自谓若生六朝,必为一代帝王。洪翰周《智水拈笔》载,悌临死,子孙进药,却不饮曰:“九夷八蛮,无不称帝,而独朝鲜不敢生意。如此之国,安用服药苟生!”洪氏又记曰:“昔世祖朝,有关北人李澄玉者,有膂力,讨平李施爱乱,以功擢拜咸镜监司。澄玉恃勇强悍,又欲率众犯京,旋更发令,拟将渡豆满江伐大明,仍自称‘大金皇帝’,竟为乱军所杀。此不过一村汉乱类,渠自送死而已,诚可笑。然能称皇帝者,惟澄玉一人。”

朝鲜半岛自古以来,诚如洪翰周所言,称王称霸者,亦复不少,然能树旗称帝者,李澄玉外确无其人。即孝宗尝胆练兵,意欲北伐,亦不过虚象造势,为政治作秀所需,以欺蒙朝野而已。反不若越南,动辄北上攻略,拔寨杀人,称帝南天,所谓“内帝外王”。两两相较,颇可玩味。

传说与荒诞:燕行使道听途说的不实记闻

高丽、朝鲜时期,出使元、明、清的半岛使臣,四季往返,不绝于路,他们留下了大量的诗歌、日记与见闻录,据笔者统计共有近八百人,一千一百多种。这些使臣,就相当于那个时期的“间谍”,都负有觇国侦察的重任。如唐贞观间,唐太宗御驾亲征高丽,曾驻跸于今辽宁辽阳市西南之马首山(今首山),进至安市城(今辽宁海城县东南营城子附近),劳师无功,怏怏撤归。朝鲜使臣每经此城,莫不斥太宗之黩武,夸丽人之勇猛,甚谓当时太宗为丽将射落眼珠。金景善《燕辕直指》卷一《出疆录》曰:

世传安市城主杨万春射帝中目,帝耀兵城下,赐绢百匹以赏其为主坚守。三渊送其弟老稼斋入燕诗曰:“千秋大胆杨万春,箭射虬髯落眸子。”牧隐《贞观吟》曰:“谓是囊中一物耳,那知玄花落白羽。玄花,目也;白羽,箭也。”二老所咏,当出于吾东流传之旧。