我与《轻兵器》

作者: 惠忻

我与《轻兵器》的关系,最初的六、七年是读者;上大学之后转变为读者+作者;2009年更新为编者。

读者

我购买、阅读《轻兵器》是从1998年开始的。当时已经上初中了,学业还是挺繁重的,订阅几种军事杂志可以在学习之余放松调整一下,同时还可以补充一些课外知识。这里需要说明一下,我和关系不错的几个同学,虽然高二文理分班时选了理科,但是对史地政都很有兴趣,写作也不弱。这为日后的身份转换打下了基础。

1998~1999年那会儿,互联网对期刊的影响还不大,大家对于外界的了解途径也十分有限。作为“国内唯一的轻武器专业期刊”,《轻兵器》的影响力和发行数量还是很可观的。对于中学生读者来说,《轻兵器》是了解国内外轻武器历史及发展前沿的最低成本、最便捷的途径之一。记忆之中《图解兵器》整个栏目、沈克尼老师讲兵要地志和抗战战利品收藏、三土写各种老枪、DBoy的各种文章、北美友人介绍外贸97式步枪等都很精彩。

作者

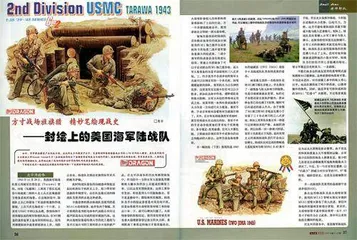

上大学之后,虽然学业还是很繁忙,不过自己能够支配的时间稍微多了一点。当同学都在组队打“魔兽”的时候,我开始尝试给《轻兵器》投稿。我投搞的内容有点“宅”,从RonaldVolstad大师的港龙模型兵人封绘“看图说话”起家,还有军事题材游戏和电影介绍,这些内容都是普通军事爱好者能接触到的,肯定会有一部分读者感兴趣。不过在以轻武器为主题的《轻兵器》杂志中,这样的内容只能算是“周边”,并非主流。

大学毕业后,我在离家不远的一个合资制造企业找到专业对口的工作,负责维护和改造数控机床。这份工作上班与下班的界限很分明,再加上那个时候还是单身,所以每天仍有时间写作。唯一的烦恼来自总装车间,那里常年弥漫着柴油的味道,去多了感觉整个人都“入味”了,洗澡换衣服都没用,所以当时曾经非常认真地担心过找不到对象。谁能想到,离开工厂的机会就这样不期而至——之前负责我投稿的编辑刘兰芳在QQ上问:“现在有机会到《轻兵器》编辑部工作,你来不来?”

编者

这真是“人这一辈子不会再有第二次”的机会,我很快办理好了工作交接和离职手续,去杂志社报到。当时的杂志社位于北方长城宾馆北侧的几间平房,主编帮我在所里最老的住宅楼要了间位于顶层的宿舍,木门窗、拉线电灯开关,很适合拍90年代的影视剧。平时就住在宿舍,周五下班回家,和上大学的时候一样。

当时抱着“反正刚毕业还年轻去玩一玩”的态度入职,但孙丽、郑双雁、刘兰芳等几位编辑对我的要求严格,她们把用过的职业资格考试教材都送给了我,让我尽快考过初级,同时“以考促学”,努力学习编辑业务,尽早完成“从一名爱好者向合格从业编辑的转变”。正式工作之后才发现,编辑要将大量精力投入选题策划和约稿、组稿等前端工作,中端的改稿、审稿需要严格遵循出版规范,自己那点写作功底根本不够用。我把之前业余写稿的时间都用来学习提升,2010年通过“出版专业技术人员职业资格”初级考试。过了初级再考中级,考过就可以担任“责任编辑”了。

最难忘的是参与“图解兵器”栏目内容的制作——给黄俊编辑当助手,拍摄各种枪支的结构细节、分解步骤和零部件。拍摄前到所里办理借枪手续、盖章。早上上班借出,下午下班前必须归还,拍摄的时间非常紧张。若是遇到油封的枪支,到手之后还要先做“去油”处理,才能开始拍摄。

拍摄完成后,我就按照分解顺序给照片编号,并撰写武器介绍和每张照片的说明。写完之后还要请副主编魏开功审核零部件名称、动作过程是否准确。

除了玩“真铁”,有时还会下部队。2009年国庆69周年阅兵式上,特种兵方阵首次亮相。国庆过后,我和刘兰芳、黄俊一起来到北京军区“响箭”特种部队驻地采访,并刊发了专访稿。

不久后,我离开杂志社,一直在出版行业工作至今。