梁仕强:身体力行引领进步

作者: 余维立梁仕强,1935年出生,广东台山人。他曾是新中国第一批达到世界水平的优秀运动员之一,退役后担任国家田径队跨栏项目主教练,在男女4个项目上培养了多批优秀运动员,为中国跨栏的进步与发展做出了重要贡献。多年来,他在跨栏专项身体素质训练的认知、理念及方法、要求、手段方面的贡献鲜为人知。训练场上没有无师自通的“神人”或“天才”,每一点进步都是艰苦训练的结果,都是理念转变和创新的结果,都是方法、要求和手段与具体情况相结合的结果。在这项继承、发扬的工作中,梁仕强与刘翔的教练孙海平等人发挥了引领作用,功不可没。

梁仕强曾经是优秀运动员,与绝大多数由优秀运动员转行的教练员不同,他不是传统的从业余训练到专业训练,以训练为主的培养体系的产物,从开始他走的就是学习与训练相结合的路,可以成为当今所有运动员的榜样。在几十年前,这样的历程充满艰辛与困难,缺乏帮助与支持,很大程度上依靠当事者的兴趣、热爱和执着而蹒跚前行。

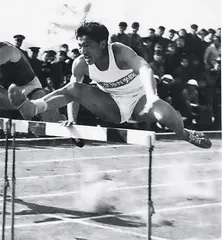

梁仕强的家乡广东台山是有名的排球之乡,据说他从小就喜欢打排球,由于弹跳出众,在九人制队伍中常常担任主攻手。1954-1957年,他进入武汉体育学院中专科学习,1957-1961年进入北京体育学院本科学习,毕业后留校在运动部训练,1964年调入国家田径队,任400米栏主教练。梁仕强是新中国第一位“ 三栏”(110米栏、400米栏、200米栏)运动健将,在三个项目上都取得过骄人的成绩。他的训练有与众不同的特点,水平最高的项目是110米栏,在年届30岁时以13秒6的优异成绩列当年世界第二好成绩。高栏的栏高106.7厘米,梁仕强身高只有1米69,与身高在1米80-1米90的对手竞争,精湛的技术、出众的素质、超人的能力及稳定的心理是获胜的基础。400米栏是梁仕强多年的主项,91.4厘米的栏高对他也不算矮,还有两个弯道过栏的技术要求。梁仕强是右腿上栏,不利于弯道过栏的要求。从上世纪50年代中后期到70年代初,他一直是这个项目的领军人物,曾经获得过两届全运会冠军。

梁仕强的运动寿命很长,一直练到三十六七岁,将近20年之久。运动寿命延长是当今科学训练条件改善后的发展趋势,但在当年却是一件极困难的事情。老一辈中国运动员由于各种原因,过早结束了自己的运动生涯。梁仕强的表现是个特例,记得他与我们这些比他小十多岁的运动员一起比赛,还能赛出较高水平。这需要对跨栏项目的基本技术、节奏要求和细节掌握有精准的认识、理解与把控,通过长期训练与神经系统密切配合,形成整体技术的正确动力定型;在长期艰苦枯燥的训练比赛活动中,能够基本稳定地保持和运用高水平专项体能;长期保持良好的身体健康水平,保证训练的系统性,避免或减少伤病的负担和影响。这些条件梁仕强都做到了。他不是传统训练体制培养出来的运动员,始终没有长期指导他训练的教练员,主要是自己练,自学成才。

然而,遗憾的是生不逢时,梁仕强担任国家队教练不到两年,新的项目组尚未完全建成,准备上调的运动员也未到齐,“文革”开始了。他的理想、愿望和实践被统统打碎,体育训练完全停止,我们这批刚入队的年轻人永远失去了赶超世界先进水平的时机。梁仕强等教练员英雄无用武之地,浪费了宝贵的光阴。那时,他尽力保持一些身体活动,上世纪70年代初恢复训练后,他雄风不减,许多年轻队员还跑不过他。以后许多年,他训练过多批运动员,由于我国400米水平较低,影响到400米栏也相对后继乏人,梁仕强就以110米栏为主,兼带过男女400米栏和女子100米栏。直到上世纪八十年代末期至九十年代后期,通过指导陈雁浩为代表的新一批运动员,梁仕强终于有了充分发挥理论水平和执教能力的机会,给跨栏项目留下可供学习与传承的宝贵经验与遗产。

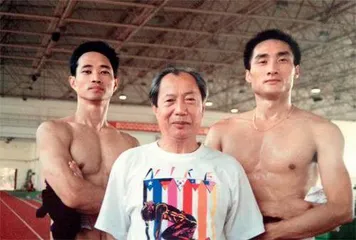

陈雁浩,上海运动员,出生于1972年1月,身高1米83,1990年被孙海平教练选入上海田径队,1991年2月入选国家队。孙海平指导陈雁浩训练才5个月,就被派到也门援外,所有的训练都由梁仕强负责。孙海平回来时,陈雁浩已经是1993年全运会冠军了。以后孙海平在国家队做梁仕强的助手,陈雁浩的训练计划和要求由梁仕强安排,两人共同执行,直接推动了陈雁浩等一批运动员的进步,也使孙海平获得了与梁仕强学习、交流、切磋的极好机会。他们的年龄相差20岁,是一代人的差距,但相互学习、交流与传承并无隔阂,为中国跨栏项目的发展找准了方向。

陈雁浩是上世纪90年代继李彤之后的“亚洲栏王”,几乎包揽了那个阶段所有的全国冠军,并获得两届全运会冠军和两届亚运会冠军,最好成绩达到13秒37。他的身体条件并不突出,身高、速度、爆发力等均有明显缺陷,身体健康水平和专项技术也需要改善和提高。梁仕强信奉“三从一大”训练原则,他自身就是“三从一大”训练的产物。他让陈雁浩逐步适应了大负荷、高强度、严要求的基础训练,体质和素质有了明显改善。

在这个基础上,梁仕强用两年左右的时间,采用大量的专项辅助手段,为陈雁浩制定了详细的计划要求,系统地精益求精地“磨”技术“改”技术,我们几乎每天在运动场上都能看到他们在各种器械面前努力的身影。跨栏项目正确技术的要求与流程,不同技术环节所涉肌群的训练要求和逐步提高,神经系统与肌肉系统在完善技术和提高能力总体要求上的密切配合等,是他们努力的重点。

梁仕强是科班出身,具有非常协调和全面的专项技能,很多动作是他自己的发明,可以手把手亲力亲为地指导运动员,训练的效果特别好。年近退休,他在多项器械上完成的动作,比多数学生做得更好。陈雁浩说,梁指导800米跑过1分52秒,59岁时,可以在1米多高的跳箱前,一口气连续完成10次跳上跳下。陈雁浩的力量特别是爆发力一般,脚踝的支撑明显欠缺,这对跨栏运动员是致命之憾。一般的基础力量和跳跃训练已不能很好解决这一问题。

经过反复思考与研究,梁仕强让他采用新的手段——200米计时计步快跳。快跳采用后蹬跑与跨步跳相结合的方式,在室内软道上进行,以利于观察和指导。计时对支撑和腾空时间提出要求,计步对用力的效果和肌肉关节的锻炼提出要求,两者结合,直接促速度项目的专项快速支撑与收缩能力。陈雁浩完成这一练习非常娴熟协调,效果很不错。我在同样采用这一手段训练时,常常向梁仕强和陈雁浩学习请教。2001年九运会,孙海平率领的刘翔战胜了陈雁浩,梁仕强和他的学生光荣退出了一线,所有的经验、教训和期望完美地得到传承和发扬。

60年前,我第一次随队到北京参加全国锦标赛。比赛结束离京前,我抓紧时间去瞻仰天安门广场并照相留念。我独自从驻地工人体育场走到天安门,途经东长安街北京饭店门前时,见有阅报栏,其中的《体育报》提到了梁仕强,说他以平全国纪录的优秀成绩获得本届锦标赛男子400米栏冠军,但一跑到终点,他就告诉裁判,说第6个栏摆错了距离。裁判当然不服,说场地有标记,不可能出错,马上派人去检查。结果,还真是错了。《体育报》刊登闭幕式上领导的讲话,表彰梁仕强深厚的专业素养和丰富的实践经验,号召大家向他学习。

我那时还是一个刚进入专业训练的小孩,听说过梁仕强大名,但未接触过真人,心里对他充满仰慕和尊崇,但做梦也未想到自己会在一年多以后有机会进入国家队,成为他的学生辈同事,一起共事几十年。这是一种缘分,也是我的荣幸。

梁指导待人诚恳、宽厚、谦逊、礼貌,在工作上精益求精,待学生亲如子女。他在四个跨栏项目上桃李满天下,培养了不少优秀的人才。特别是在中国跨栏运动正确方向和方法的传承与引领方面,他亲力亲为,身体力行,有突出的贡献。梁指导一向为人低调,不争名逐利,不炫耀张扬,随着时间的流逝,行内许多人都淡忘了他的存在和功绩。

时间过得很快,记得刚进队不久,我去参加过梁指导的婚礼,今年是他的九十大寿了。梁指导多年心态平和,生活规律,他和老伴的身体非常健康。衷心祝愿他们永葆健康!