灵肉间叶锦添的陌路与永恒

作者: 郭蔷

罗怡博士

独立策展人、博物馆顾问、社科院城市研究所文化与旅游委员会执行委员、中国文化艺术发展促进会学术委员。硕士、博士分别优异毕业于伦敦艺术大学圣马丁学院和澳门科技大学人文艺术学院。沉浸文化创意产业超过25年,20年当代艺术与设计类博物馆的策展/管理经验。曾为今日美术馆副总经理(总编辑), 今日美术馆设计馆的筹建执行馆长。2012至今,担任国内多个重要博物馆的筹建或项目咨询顾问,策划当代艺术与设计领域的多个展览和学术活动,参与文旅部、民政部组织的多次美术馆系统相关管理办法的意见咨询。有《美术馆》、《艺术博物馆理论与实物》、《文化造城》、《像野狗一样生存》、《艺术家怎么活》、《在中国设计》、《平面设计死了吗》、《正在设计的未来》多部著述(合著)出版。

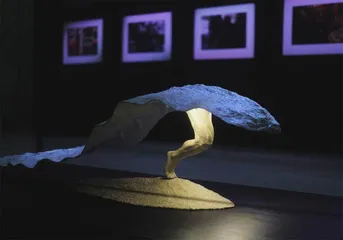

深圳市当代艺术与城市规划馆的布展现场,策展人罗怡和艺术家叶锦添商量着调整一片“浮叶”。灯光角度背景偏移分毫,这件名为《浮叶》的雕塑便失了灵性。“叶老师的作品像活物,少一分呼吸便失去了灵动的气息。”

两个名为Lili的少女正在镜像中对视——这是叶锦添创造的永恒少女,永恒的16岁,当观众的身影与Lili重叠时,此刻正成为彼此存在的证明。罗怡说:“我曾问叶锦添,Lili是谁?是你的分身吗?叶老师反问:'Lili是你的吗?'这恰是镜子宇宙的核心诘问。”

罗怡展示她手机里的一张照片,十九年前的北京冬夜,初入艺术行业的罗怡与叶锦添常彻夜长谈。当名为Lili的虚拟人在今日美术馆诞生时,并没有人预见她会穿越时空,在2025年初夏的深圳,成为叩问人类本质的镜像载体。

混沌初开,Lili的创世纪

叶锦添(YIP)与策展人罗怡(LUO)关于Lili的对话

身/分身

LUO:Lili是你吗?

YIP:Lili是“无我”,她可以是任何人。

LUO:Lili是人吗?

YIP:人是概念化的,也是流动的。

LUO:Lili是世界的分身?

YIP:你是不是世界的分身?

LUO:Lili性别为什么是“女”?

YIP:因为这个世界太“男”。

灵/闪灵

LUO:你是Lili什么人?

YIP:发现者。

LUO:你和Lili可是共一个灵魂?

YIP:我们接近一个灵魂。

LUO:你信有灵魂,对吗?

YIP:一定,一定相信。

LUO:会有人怕Lili,对吗?

YIP:总有人怕不熟悉的存在,鬼之有无终看人心。

策展人罗怡与叶锦添的缘分始于2006年北京今日美术馆。“他大约在筹备电影《赤壁》,我们只能在深夜对话。”罗怡回忆,近三十个通宵的连续思维碰撞中,叶锦添跳跃的灵感碎片逐渐聚合——“新东方主义”美学体系初现雏形,而Lili的胚胎正在其中孕育。

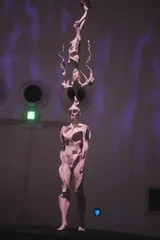

展览厅陈列着2007年诞生的首个Lili原型“原欲”。这个蜡像般的少女静默垂泪,在叶锦添的手稿中有这样一句话:“她不是玩偶,是连接混沌的通道”。“最初以‘灵与肉’命名展览。但二元对立显然局限。”罗怡轻抚一件展品,“他真正探索的是灵与肉之间的‘陌路’——那个科技与灵魂交织的混沌地带。”

四百余小时的思想碎片记录着创作密码:赤壁剧组的铠甲设计图与《山海经》插页在案头交叠,未完成的树脂人偶肢体散落如星骸。某个凌晨,叶锦添突然按住旋转的陶轮:“知道Lili为何永驻十六岁吗?那是灵魂初识肉体的年纪。”

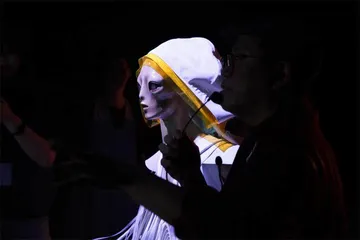

当这些磁粉微粒最终凝结成“新东方主义”,Lili已从概念胚胎长成具象生命。从早期静态雕塑到如今搭载AI交互系统的升级版,这个虚拟生命已游历过全球三十余城。展厅墙上定格着她与科学家对谈、在东京涩谷与潮人共舞的影像,最新作品则是她身着深圳东门老街的扎染T恤照片。

“寻根香港湾仔太原街时,叶老师想要找少时与姐姐吃炒田螺的摊位。”展览开幕前三个月,罗怡和摄影组穿行在香港湾仔夜市。镜头掠过太平山顶的璀璨灯火,定格在避风塘炒田螺的镬气里。大排档昏黄灯光下,藏着叶锦添艺术宇宙的原点。“寒门少年在烟火街巷中长大,即便成为奥斯卡“最佳艺术指导”,衣襟里仍藏着湾仔的市井尘埃。”展厅中央的“镜像花园”,陈列着叶锦添从全球搜集的衣裳:巴黎的蕾丝婚裙、京都古董店的捻线绸袴、深圳东门町的潮牌……“地气让Lili成为城市的镜子。”

当观者身处Lili的海洋,身影被反射进装置时,会被迫思考“我在镜像链条中的位置”。这种参与性是对科技伦理的具身化探讨:在AI重构身份的时代,个体如何保持主体性?我们不会给出标准答案,但通过沉浸式场景邀请观者审视自我。

—罗怡

Q&A

对话 策展人罗怡

她是雕塑?木偶?是拥有灵魂的物质分身?还是以真人现世的灵?当叶老师回答“无生何来死”时,我们触及了生死观的本质。

—罗怡

P: 为何将展览命名为“镜子宇宙”?

罗怡:叶老师对命名近乎“狂热”,他会为每件作品起一个漂亮的名字。我曾想将展览命名为“灵肉间”,源于我对作品内核的理解——我们谈灵与肉,更在谈精神与物质交织的状态。尤其在AI技术重塑人类定义的背景下,技术构建虚拟世界却传递真实感知,Lili作为艺术概念的核心,引发思考:她是雕塑?木偶?是拥有灵魂的物质分身?还是以真人现世的灵?当叶老师回答“无生何来死”时,我们触及了生死观的本质。

叶老师强调的便是灵肉间的“混沌”——在精神与物质间存在第三条通道,即他提出的“陌路”。展厅中《混沌》,那个铜质的能量球便是例证:它聚合的十二件雕塑背后代表着东西方不同的文化,形成能量场。展览最终叶老师亲自定名“镜子宇宙”,是在“混沌”中试图找到一条精神性的路径,体现了叶老师对人类生存处境深切的关怀,超越作品和艺术本身表达,承载起这种哲学思考。

P:“镜子宇宙”在展览中的多重象征应如何解读?

罗怡:Lili的全球巡游是最直接镜像。从纽约、伦敦、巴黎到深圳,她穿上在地服饰与艺术家、科学家合影,甚至为融入深圳专程采购本地年轻人喜欢的服饰。使Lili成为城市文化的镜像——她穿上二手市场淘来的服饰,触发观众对碳基与硅基生命的讨论。

展厅中央的双Lili对视装置最具象征性:她们互为镜像,实为观者的精神倒影。这样的场景在你透过谈话的Lili们看到他的服装作品时,也会感受深切。当叶老师反问“你是否是世界的分身”时,实则在质询虚拟与现实的边界。

P:如何平衡叶锦添的影视服装、新媒体装置等多元媒介的叙事连贯性?你曾形容叶锦添的创作思维“碎片飞舞”,策展如何将其转化为连贯叙事?

罗怡:和不同的艺术家合作,策展人都有不同的侧重角度。叶老师是世界顶级的空间叙事大师,对空间有绝对掌控力。在空间叙事上,这个展览我基本是完全放手的。我的角色是构建叙事背后的“学术逻辑”“探索逻辑”“博物馆逻辑”:比如在与他的长谈中找到他人能进入叶锦添艺术的重点;比如将Lili创作历程在艺术史的坐标中找到位置;比如现场作品的导览员培训,如何在他给出的丰富、绵长、隐喻式和意向式解释之外,给出适合普通观众和专业观众的关注点。学术框架只是隐藏图层供深度挖掘,我们坚持不用晦涩术语强加解读——不同的观众可凭直觉选择理解路径。

P :如何定义“跨文化对话”?

罗怡:展览中有一件服装装置,来自印度市场的疑似苏格兰格纹布料,缝制成伊丽莎白式的马夹、领口和蓬裙,结合了汉袖和苏绣。在大量的设计与创作中,“跨文化”是他的典型特质,也可以说叶锦添本身就是跨文化范本:他为瓦格纳歌剧、莎士比亚戏剧、印度的当代舞剧等设计舞美并且在含世界四大剧院在内的全球顶级剧院产生持久的影响,让东方美学元素或者说因子渗透西方主流高雅艺术。但真正的“跨文化”不止于跨越东西方——更需打破信息茧房。当算法将人禁锢在认知舒适区时,Lili的混血美学恰是破壁之刃。刻意模糊时空坐标(如秦俑对话深圳),正是为认知突围预留入口。

P: 展览中“观众成为镜像”的设计初衷是什么?希望传递哪些传统美术馆无法提供的体验?

罗怡:当观者身处Lili的海洋,身影被反射进装置时,会被迫思考“我在镜像链条中的位置”。这种参与性是对科技伦理的具身化探讨:在AI重构身份的时代,个体如何保持主体性?我们不会给出标准答案,但通过沉浸式场景邀请观者审视自我。

LUO:Lili会死吗?

YIP:她没有生,何来死?

LUO:你没想过赋予Lili生命?

YIP:怎么赋予生命? AI造人也不过是自欺欺人。

LUO:Lili到底是?

YIP:她不是subject,也不是objects,她不是生命体。

LUO:难道你不是希望通过Lili达到永生?

YIP:她的存在是为了改变时间的观念、或者说生死的观念,对她的讨论不在时空的维度。

LUO:那她为什么要在这个时空存在?

YIP:世界需要一面镜子,我关心的从来是人的处境。

叶锦添《思想者Lili》雕塑 82x52x112cm 玻璃钢 2007