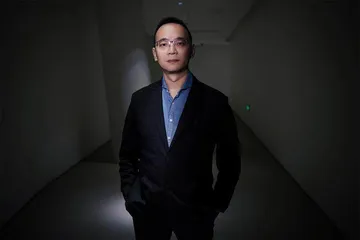

Q&A对话 颜为昕馆长

当美术馆遇见

“镜子宇宙:叶锦添个展”

P:此次展览于深圳市当代艺术与城市规划馆而言有何特别意义?

颜为昕:这是两馆重要的跨界实践,标志着我们从单一艺术史视角,向更广义的东方美学与国际视野拓展。叶锦添以电影美学为切入点,通过东方美学语言重构艺术表达,不仅是对中国传统文化价值的再发现,更是国际社会对中国当代艺术认可的印证呈现。

作为深圳新兴场馆,两馆始终以“创新性”为核心。这场展览不仅是两馆首次尝试大型电影美学主题,更通过科技与艺术的融合,彰显深圳作为创新之都的包容性与前瞻性。我们期待公众看到:美术馆不仅是艺术生态的载体,更是多元文化对话的实验场。

P:您曾提出“美术馆空间应与展览对话”,此次展览如何实现这种对话?

颜为昕:两馆的“少柱化”设计:9万平方米的空间仅依靠极少数核心支柱支撑——旨在为艺术与观众留出最大自由度。展览中,叶锦添老师选择以建筑核心支柱为装置Lili的依托,形成“稳定与不稳定”的隐喻——既呼应建筑结构,又暗含对AI技术颠覆性的哲思。

这件作品是叶老师基于此前展览的反思与策展理念的延伸。通过镜面折射、AI投影等手法,观众得以在虚实交错中重新审视人与技术的关系。这种“建筑-艺术-科技”三位一体的对话,正是两馆追求的创新方向。

P:展览中哪件作品令您动容?

颜为昕:有两件作品让我驻足良久,其一是影像与服装装置:叶锦添老师不同时期的舞台与电影服饰,与虚幻影像交织,服装既是艺术家自我表达的符号,亦搭建起现实与幻境的桥梁。影像的流动感与服装的静态陈列形成叙事张力,宛若“会呼吸的艺术品”。其二是旋转雕塑与追光装置:这件以舞台追光为灵感的作品,使雕塑旋转时投射出动态光影,观众立于展台,光束聚焦又失焦,既似被凝视的“舞台主角”,又陷入对存在本质的叩问。这种沉浸式体验打破观展被动性,让艺术与观众产生即时对话。

P:两馆如何通过公共性设计吸引市民参与?

颜为昕:我们坚持用平实语言传递艺术价值,其一,是去学术化表达——展览文本摒弃晦涩术语,以通俗语言降低认知门槛;其二,弱化物理界限——尝试取消传统一米线,鼓励观众拍照传播,借社交媒体形成“二次传播”的涟漪效应;其三,延伸教育功能——未来拟推出服装DIY等公众互动工作坊,将审美教育融入生活场景,消弭美术馆与日常生活的壁垒。

P:深圳市当代艺术与城市规划馆如何规划展览的长线布局?

颜为昕:作为一个相对年轻的场馆,我们以“学术主线+多元探索”为策略:学术层面聚焦“艺术与科技”“公共艺术”两大方向,每年策划3~5个大型展览,引入全球策展资源构建对话平台。例如叶锦添的展览既是对中国电影美学的提炼,亦暗含对深圳城市精神的追问。同时依托数据驱动决策:通过观众画像分析(如年龄、停留时长)调整展览叙事方式。年轻群体偏爱互动技术,我们便在此次叶锦添个展中强化AI与投影的沉浸体验。长远目标是以深圳为窗口,展现中国当代艺术的国际话语权。我们期待持续回答“四十年后的中国艺术如何与世界对话”这一命题。

P:您如何看待科技对美术馆创新的赋能?

颜为昕:科技不仅是工具,更是艺术表达的“共谋者”。以沉浸式体验来说:数字化管理方面,从藏品修复到布展流程,我们全面引入AI与大数据。假如通过算法分析观众行为,优化空间动线。我们与叶锦添老师探讨“AI的创造力边界”时亦在思辨:正如人类创造AI时需不断“喂养”知识,艺术创作亦需在技术浪潮中保持主体性。这种双向赋能,正是两馆对“科技+艺术”的深层实践。

P:深圳市当代艺术与城市规划馆如何推动粤港澳大湾区文化融合?

颜为昕:在地性方面,我们已经做过展览中,有融合潮汕木雕、广府剪纸等岭南元素,如潘鲁生个展将传统工艺与当代装置并置,展现“新岭南美学”。在去地域化策展中,我们拒绝“广深港澳”线性排序,转而以主题串联多元文化。例如粤港澳大湾区视觉双年展打破地域藩篱,凸显文化共性。我们还邀请参展艺术家为深圳创作专属作品(如薛松的《深圳地标》),既记录城市变迁,亦为大湾区文化注入新基因,更为城市留存记忆。

P:您对深圳两馆的未来有哪些期待?

颜为昕:作为伴随深圳成长的“老馆长”,我希望两馆成为城市的文化锚点:通过收藏与展览,为深圳留存艺术家对这座城市的思考;作为公众审美启蒙地:以轻盈叙事打破艺术门槛;更作为创新实验田,持续探索艺术与科技、传统与未来的边界,让深圳的“敢为人先”精神在美术馆落地生根。

在艺术与公众之间,

架一座无需翻译的桥

童年步行三公里去看展的男孩,现在想为城市建一座艺术基因库。依靠支柱的Lili,她身后的斜柱——以坚实根基托举无限可能。当观众在镜面宇宙中照见自我倒影,颜为昕看见的是更辽阔的图景:每个人都是时代的创作者,而美术馆永远为未知敞开大门。

展览首日,颜为昕在监控屏前凝视川流不息的人群。2021年引入的大数据分析系统显示,约三分之一观众购票入场——这组数字点燃了他的思考:“美术馆不能仅为圈层存在。”这些年两馆启用20多位跨界策展人的实践,正是打破学术壁垒的注脚。大数据揭示的短板催生变革:在展览出口,团队正在酝酿推出AR头盔项目,带观众漫游数字宇宙。“科技非炫技。当人类首次看见马蹄腾空的真相,艺术便被彻底重构。今天AI对艺术的冲击,不亚于当年照相技术的诞生。”

谈及粤港澳大湾区,颜为昕眼中泛起炽热。“生于斯长于斯的我,亲历了深圳从边陲小镇到创新之都的蜕变。”他历数城市文化包容性:“这里没有强势的本土文化,却如海绵般吸收不同的文化,如潮汕木雕、广府剪纸、客家山歌。潘鲁生的展览的岭南文化,在当代语境中毫无违和。”

这种包容性正注入两馆的收藏血脉。颜为昕向每位参展艺术家发出特殊邀约:“请为深圳创作一件作品,不是复制风格,而是传递对城市的思考。”苏新平、薛松等艺术家相继响应,后者更以燃烧拼贴手法重现深圳天际线。

“当美术馆不再害怕观众看不懂时,它才真正属于城市。”颜为昕的这句话,或许正是两馆存在的终极意义——在艺术与公众之间,架一座无需翻译的桥。