刘禹锡“自夔州转历阳”长江行踪及创作发微

作者: 戴伟华

唐代文人与长江运河有或多或少的直接或间接联系。长江运河作为重要的交通要道,连接了南北地区,促进了经济文化的交流。南来北往的文人,常常通过这条水路游历、赴任或归乡,在他们的诗文中留下了对长江运河风光的描绘。李白的《早发白帝城》、杜甫的《登高》等诗作借长江以抒发情感,融入了对长江景色的感慨和对人生境遇的思考。此外,长江运河沿岸的城市如扬州、苏州等,是唐代文人聚集之地,他们在这里交流文学、艺术,留下了许多传世之作。因此,长江运河不仅是唐代文人生活的一部分,也是他们创作灵感的重要来源。

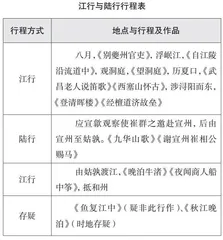

刘禹锡与长江运河关系密切,不仅有作品存世,而且行踪也离不开长江运河。本文只是对其“自夔州转历阳”长江行踪及创作的考察,而对诗作的分析,主要发表自己的读书心得。

“自夔州转历阳”长江行踪及“浮岷江”解

刘禹锡《历阳书事七十四韵并引》云:

长庆四年八月,余自夔州转历阳,浮岷江,观洞庭,历夏口,涉浔阳而东。友人崔敦诗罢丞相,镇宛陵,缄书来抵曰:“必我觌而之藩,不十日饮,不置子。”故余自池州道宛陵,如其素。敦诗出祖于敬亭祠下,由姑孰西度江,乃吾圉也。至则考图经,参见事,为之诗,俟采风之夜讽者。a

《刘禹锡全集编年校注》(以下简称“《校注》”)云:“岷江,此指长江。岷江为长江东源,古人误以为长江正源。岷,原作‘泯’,据刘本、《全唐诗》改。夏口,鄂州州治所在,今湖北省武昌市。《元和郡县图志》卷二七‘鄂州’:‘自后汉末,谓之夏口。’浔阳,郡名,即江州。《新唐书·地理志五》:‘江州浔阳郡。’”b

大致可以看出,刘禹锡应该沿长江走水路,而“池州道宛陵,如其素。敦诗出祖于敬亭祠下,由姑孰西度江”一语则说明,他从长江池州处上岸陆行,到宛陵(今安徽宣城),再从宛陵到姑孰(今安徽当涂),然后渡长江到任所和州(今安徽和县)。

刘禹锡云“浮岷江”一语,颇令人费解。岷江是长江上游的重要支流,发源于四川北部的岷山,流经四川盆地西部,最终在宜宾汇入长江。而刘禹锡“自夔州转历阳”,出发地是夔州,今奉节县。行程与岷江无涉。《刘禹锡全集编年校注》也遇此难题,故云“岷江,此指长江。岷江为长江东源,古人误以为长江正源”。古人对长江发源地的认识确实不能做到正确,认为岷江是长江东源似乎也不正确。

刘禹锡《故荆南节度推官董府君墓志》云:“脱巾为弘文馆校书郎,再选至大理评事,咸视真秩而不累其章,职系于外故也。晚节尚道,故投劾于幕府,治扁舟,浮江、沱,泛洞庭,登熊耳,访浮丘以探异,赋枉渚以寄傲。居数岁,投老于南荆,迷邦纵性,委和从化。”c文中有“浮江、沱,泛洞庭”之语。

《校注》云:“沱:古水名,其说不一,一谓即今岷江支流郫江。《书·禹贡》:‘浮于江、沱、潜、汉。’《宝刻类编》卷四张濆:‘《关将军祠堂记》,董侹撰,贞元十八年五月立,成都。’知贞元末董侹离荆南幕后曾入蜀。熊耳:山名。《元和郡县图志》卷六‘虢州卢氏县’:‘熊耳山在县南五十里,《禹贡》导洛于此。’浮丘:浮丘公,古仙人名。”d“治扁舟,浮江、沱,泛洞庭”,从成都出发,乘舟而行。“浮岷江,观洞庭”与“浮江、沱,泛洞庭”,句式相同,但出发点不同。董侹是从成都出发,故云“浮江、沱”,沱江是长江的重要支流,经德阳、成都、资阳、内江、自贡,由泸州汇入长江,但“浮江、沱”之江仍然没能解释,如果仅仅指沿着沱江下行,“江、沱”或可指“沱江”,但这里是概括描写,就不是单指沱江了。“江、沱”是江与沱的并称,江,长江;沱,沱江。而刘禹锡是从夔州出发,“浮岷江”,岷江发源于青藏高原的岷山山脉,主要流经四川省,最终在宜宾市汇入长江。宜宾是泸州的上游城市,相距甚远。“浮岷江”之“岷江”何解?由于岷江流域面积广阔,水流量丰富,历史上确实有一段时间被认为是长江的源头,这是由于古代地理知识的限制和对长江源头地区探测的困难。《尚书》云“岷山导江,东别为沱”e,岷江之东则为沱江。岷江因古人认为是长江主要发源地,流域甚广,或以“岷江”代指巴蜀一带的长江。刘禹锡“浮岷江”,即为乘舟沿长江而行之意。“浮岷江,观洞庭”与“浮江、沱,泛洞庭”对举解读,是否也可以将“岷江”理解为并列结构,“岷、江”,岷,即岷江,指巴蜀一带的长江;江,即巴蜀以东的长江。

“自夔州转历阳”的长江行创作

(一)《别夔州官吏》

三年楚国巴城守,一去扬州扬子津。青帐联延喧驿步,白头俯伛到江滨。巫山暮色常含雨,峡水秋来不恐人。唯有《九歌》词数首,里中留与赛蛮神。f

《校注》云:“刘禹锡长庆二年正月来夔州,至此已三年。扬子津:渡口名,在扬州扬子县长江北岸,由此北经运河至河南、关中,南渡江至京口(今镇江市),为南北交通要津。其地在今江苏省邗江县南,去长江已远。扬州为淮南节度使治所,和州属淮南节度使辖,故诗云。”g这里有两个小问题:

其一,“扬子津:渡口名,在扬州扬子县长江北岸”,应表述为“扬子津:渡口名,在长江北岸的扬州扬子县”。

其二,“扬州为淮南节度使治所,和州属淮南节度使辖,故诗云”,此诗和淮南节度使治所在扬州无关。据《刘禹锡简谱》:“穆宗长庆元年辛丑(821)五十岁。居丧洛阳。为吕温、柳宗元编定文集。服阙,授夔州刺史。岁末,行经鄂州,晤李程、令狐楚。三月,韩泰量移为郴州刺史,韩晔为永州刺史,陈谏为道州刺史。长庆二年壬寅(822)五十一岁。正月,抵夔州,作《竹枝词》。韦执谊子韦绚来依,与禹锡宴坐语论,后绚依当时所话而录之,编为《刘公嘉话录》。”h“一去扬州扬子津”,刘禹锡赴和州任,不需要到达扬子津,由和州处的长江北直接登岸最为便利。中间插入一节,因故人宣州刺史崔敦诗所邀,改由长江南岸池州舍舟陆行,“自池州道宛陵”。可见,崔敦诗邀请是在刘禹锡别夔州官吏后的事情。因此,刘禹锡后来是“由姑孰西度江”,长江此段大致呈南北走向,所谓西渡,由姑孰渡江至和州者也。“一去扬州扬子津”之“去”作“离开”解,长庆元年刘禹锡在洛阳居丧,“服阙,授夔州刺史”。从洛阳出发经运河至扬州扬子津渡江西行,“三年楚国巴城守,一去扬州扬子津”,句意应调整前后顺序,自“一去扬州扬子津”,已经“三年楚国巴城守”了。现在赴和州任,和州属淮南节度使管辖,自然想起三年前扬州扬子津一别,扬子津是运河入长江的重要渡口。

(二)《自江陵沿流道中》(原注:“陆逊、甘宁,皆有祠宇。”)

三千三百西江水,自古如今要路津。月夜歌谣有渔父,风天气色属商人。沙村好处多逢寺,山叶红时觉胜春。行到南朝征战地,古来名将尽为神。i

由诗题可知,此在江陵江中,顺流而下,“山叶红时觉胜春”,写秋景。“觉胜春”与《鱼复江中》中的“过春花”不同,“山叶红时”是现时景,“觉胜春”是联想;“晴林长落过春花”都是实景,“过春花”言经过春天的花或春天开放的花,暗指初夏时节。

(三)《望洞庭》

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。j这首绝句很有名,“秋月”和“山叶红”时节相同。

(四)《武昌老人说笛歌》

武昌老将七十余,手把庾令相问书。自言少小学吹笛,早事曹王曾赏激。往年镇戍到蕲州,楚山萧萧笛竹秋。当时买材恣搜索,典却身上乌貂裘。古苔苍苍封老节,石上孤生饱风雪。商声五音随指发,水中龙应行云绝。曾将黄鹤楼上吹,一声占尽秋江月。如今老去语犹迟,音韵高低耳不知。气力已无心尚在,时时一曲梦中吹。!1

这首诗与白居易《琵琶行》有异曲同工之妙。前人有过比较,蔡居厚《诗史》曰:“昔苏子美言:乐天《琵琶行》中云‘夜深忽梦少年事,觉来粉泪红阑干’。此联有佳句。余谓梦得《武昌老人吹笛歌》云:‘如今老去语犹迟,音韵高低耳不知。气力已无心尚在,时时一曲梦中吹。’不减乐天。”(《诗话总龟》前集卷六引)吴沆《环溪诗话》卷下曰:“琴诗当读韩、柳《琴操》,笛诗当看《武昌老人说笛歌》,琵琶诗当看《琵琶行》及欧阳公、王介甫《明妃曲》。却虽用事时不犯正位,不随古人言语走。”!2白居易《琵琶行》写于元和十年(815)!3,此诗写于长庆四年(824)。刘诗明显受白诗影响,至少在读刘诗时,容易想到白诗,吴沆将二首并列,蔡居厚将二首比较,认为刘诗不减白诗。

与其判决高下,不如比较其异同。刘诗与白诗不同点在于:对象不同,《琵琶行》写商人妇,《武昌老人说笛歌》写老将;性别不同,一女性,一男性;乐器不同,一琵琶,一笛。另外,白诗所写是琵琶女的演奏,而刘诗则是写笛者之“说”,而非现场演奏。

二诗之相同点在于,有寄托,都是借他人喻己;都是“老”,一为“老大”,一为“老将”;都在秋天,重点写秋月,白诗“别时茫茫江浸月”“唯见江心秋月白”,刘诗“一声占尽秋江月”。还有一点,人物都有对比,早年的荣耀,白诗中琵琶女:“自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。十三学得琵琶成,名属教坊第一部。曲罢曾教善才伏,妆成每被秋娘妒。五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。”刘诗中老将:“自言少小学吹笛,早事曹王曾赏激。”“曾将黄鹤楼上吹。”晚年的失落,白诗“门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇”,刘诗“如今老去语犹迟”“气力已无心尚在”。由于诗中主人有前后生平对比,时空穿越如同梦中,二诗同梦,白诗“夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干”,刘诗“时时一曲梦中吹”。刘诗受白诗影响,从诗歌写作的形式模仿,到心灵的激荡,表明刘禹锡对白居易有着直露的崇拜,白居易盛赞刘禹锡为“诗豪”,可见二人的彼此欣赏。

(五)《西塞山怀古》

西晋楼船下益州,金陵王气漠然收。千寻铁锁沉江底,一片降幡出石头。人世几回伤往事,山形依旧枕寒流。今逢四海为家日,故垒萧萧芦荻秋。!4

这是刘禹锡此行写得成功的怀古诗,有两点值得关注。第一,诗有异文,留下修改的痕迹。如“今逢四海为家日”,一作“而今四海归皇化”。皇化,指皇帝的德政和教化。《校注》云:“四海为家:《史记·高祖本纪》:‘天子以四海为家。’此指元和后基本上统一的局面,参见卷四《平齐行》注。句:《文苑英华》校,《唐宋类诗》作‘而今四海归皇化。’”!5其实,“今逢四海为家日”“而今四海归皇化”,原在意思上是一致的。导致修改的原因,可能是与白居易诸人在扬州相会时,刘禹锡炫耀过自己的得意怀古之作,也许是白居易诸人的建议。为何如此修改呢?今日诵读比较,仍然感到“四海归皇化”不及“四海为家”平和、含蓄和温润。《校注》云“此指元和后基本上统一的局面”用“基本统一”数字来表述当时的形势,还是推敲再三的。此其一。唐代诗歌中用“皇化”极少,另有二例,李白《感时留别从兄徐王延年从弟延陵》“七叶运皇化,千龄光本支”!6;白居易《开成大行皇帝挽歌词四首奉敕撰进》“御宇恢皇化,传家叶至公”!7,也有特殊的语境。此其二。另外,刘禹锡文中曾使用“四海为家”一词,《贺雪镇州表》:“伏惟睿圣文武皇帝陛下,自承宝位,克振皇纲。既以四海为家,每念一夫不获。”!8

第二,后世评价不一。高评如金圣叹,其《贯华堂选批唐才子诗》甲集七言律卷五下曰:“〔首句〕只加‘楼船’二字,便觉声势之甚。所以写王濬必要声势之盛者,政欲反衬金陵惨阻之甚也。从来甲子兴亡,必有如此相形,正是眼看不得。〔金陵句〕‘收’字妙,更不必多费笔墨,而当时面缚出降,更无半策,气色如画。〔三、四句〕此即详写‘黯然收’三字也。看他又加‘千寻’字,‘一片’字,写昨日锁江,锁得尽情,此日降晋,又降得尽情,以为一笑也。〔人世联〕看他如此转笔,于律诗中真为象王回身,非驴所拟。而又随手插得‘几回’二字,便见此后兴亡,亦不止孙皓一番,直将六朝纷纷,曾不足当其一叹也。〔末联〕结用无数衰飒字,如‘故垒’,如‘萧萧’,如‘芦荻’,如‘秋’,写当今四海为家,此又一奇也。”!9有评其诗优劣并存的,如方东澍(树)《昭昧詹言》卷一八曰:“此诗昔人皆入选,然按以杜公《咏怀古迹》,则此诗无甚奇警胜妙。大约梦得才人,一直说去,不见艰难吃力,是其胜于诸家处;然少顿挫沈郁,又无自己在诗内,所以不及杜公。愚以为此无可学处,不及乐天有面目格调,犹足为后人取法也。后来王荆公七律似梦得,然荆公却造句,苦思有力,有足取法处。柳子厚才又大于梦得,然境地得失,与梦得相似;至其五言,则妙绝古今,非刘所及矣。”施补华《岘佣说诗》曰:“‘王濬楼船’四语,虽少陵动笔,不过如是,宜香山之缩手。五、六‘人世几回’二句,平弱不称,收亦无完固之力,此所以成晚唐也。”@0无论褒贬,评论家总是把《西塞山怀古》作为唐诗中的优秀作品看待的,白居易称刘禹锡为“诗豪”,也应包括这首诗,此诗确实虽怀古却具豪气。“西晋楼船下益州,金陵王气漠然收”一联,“下”“收”二字气势逼人,放得开,收得拢。如立中流,前瞻后顾。而“千寻铁锁沉江底,一片降幡出石头”则转换视角,由上联的前后呼应,到此联的上下对比,“沉”“出”二字,如“下”“收”一样,动词使劲,皆有千钧之力。“千寻铁锁”“一片降幡”,轻重互衬,气势磅礴。“人世几回伤往事,山形依旧枕寒流”一联转得深沉,人世可变迁,山河依然在,令人思接千载而心神若定。“今逢四海为家日,故垒萧萧芦荻秋”虽有一唱三叹之韵致,却因前面用力太猛,而难以接住首、颔二联的质地沉重,也无法兜住颈联的聚气内转。