生成式人工智能赋能职前地理教师课堂提问策略初探

作者: 林千策 户清丽 侯瑜 李增材 陶彬彬

摘 要:本文利用生成式人工智能(GAI)对全国师范院校地理教学技能比赛中部分职前地理教师的教学实录文本进行编码与统计,诊断了职前地理教师在提问、引导学生回答及理答中的问题,并据此构建了“‘GAI—教师’三联动三进阶”的地理课堂提问技能提升策略,旨在进一步深化GAI在提升职前地理教师课堂提问能力方面的应用。

关键词:职前地理教师;GAI;课堂提问;问题诊断;提升策略

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)07-0003-06

生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence,下称GAI)是基于机器学习和深度学习技术的大语言模型,它可以分析和处理现有数据,也可以生成文本、图像等多种形式的内容,其核心在于通过学习大量数据来理解和模仿人类的创造过程[1]。GAI凭借其出色的语言理解和信息处理能力,在促进地理教师专业化发展领域备受关注。例如,付天祎、文奕凡等探索了生成式人工智能在教案编写方面的优势[2-3];郭梓唯等利用GAI回应的随机性,探讨了模拟课堂实施的路径[4];邓钧构建了GAI介入教师行动研究的模型,以突破传统行动研究的困境[5]。综上所述,GAI能够有效地促进地理教师的专业化发展。然而,如何利用GAI提升职前地理教师课堂教学技能的相关研究还较少。

课堂提问作为教师必须掌握的一项教学技能,由教师提问、教师候答、学生应答和教师理答等行为构成。本文以职前地理教师的课堂提问为例,选取全国师范院校地理教学技能竞赛中的部分参赛作品,利用GAI技术对职前地理教师的课堂提问行为进行诊断,并展开针对性的技术赋能,构建出“‘GAI—教师’三联动三进阶”的地理课堂提问技能提升策略,为职前地理教师借助GAI实现课堂有效提问提供可行方案。

一、GAI诊断职前地理教师课堂提问存在的问题

1.研究过程

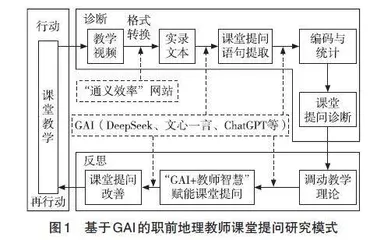

本文依据GAI的功能及课堂提问技能评价方法,设计了针对职前地理教师课堂提问技能诊断与技术赋能的“行动—诊断—反思—再行动”研究模式。首先,通过“通义效率”网站将教学视频转为实录文本;随后,利用GAI进行文本语句提取、编码、统计及一致性检验,为诊断课堂提问技能提供新途径;最后,基于诊断结果探讨GAI赋能职前地理教师课堂提问技能的提升策略,具体流程如图1所示。

(1)选取课例实录文本

本文从教师提问、学生回答、教师理答三方面,对职前地理教师的课堂提问现状进行研究。并选取了5位职前教师(Teacher)的课堂实录案例,分别是T1“地质灾害”、T2“水循环的过程与类型”、T3“问题探究:该不该引藏水入疆”、T4“世界大洋表层环流的形成”和T5“区域发展的自然环境基础”。上述课例内容涉及自然地理、人文地理和问题探究,课例呈现较为全面。

(2)信息提取与编码

该部分以ChatGPT为例,对实录文本内容进行提取与编码。为有效提取和统计教师提问、学生回答及教师理答的信息,本研究参考了李春兰等关于提问编码的研究成果[6],并结合现场实录与GAI的特征,对职前地理教师的课堂提问技能分析维度进行了调整,具体如下。

在教师提问上,根据提问的认知水平层次,将回忆、理解与应用归为低阶水平,分析、综合与评价视为高阶水平;将“先叫学生姓名后提问的个别提问”和“先提问后叫学生姓名的个别提问”合并为“面向个别学生提问”;在教师理答方面,将“对学生回答的鼓励或称赞”细分为“缺乏实质性的称赞”和“具有实质性的称赞”。由于转录文本无法记录候答时长,本研究未涉及“教师候答”方面的研究。基于上述调整,研究制定了职前地理教师课堂提问技能评价量表,并对教师提问(Q)、学生回答(A)与教师理答(F)的具体类型赋予编码(表1)。

首先,本文将评价维度与相应编码表交给GAI进行学习;其次,GAI在提示词引导下提取实录文本中的教师提问、学生应答与教师理答语句;随后,GAI对各类语句进行编码,并统计各编码的出现次数;最终,获取了5位职前地理教师在教师提问、学生回答与教师理答等方面的编码及数量统计(GAI编码与人工编码的Kappa值为0.881,一致性较好),统计结果如图2所示。

2.职前地理教师课堂提问存在问题诊断

(1)教师提问存在的问题

根据对图2(a)的分析,T5教师在授课过程中有6个分析水平的问题和2个评价水平的提问,但T1、T2、T3、T4这4位教师的问题层次主要集中在低阶水平,难以有效引导学生的认知向高阶发展。例如,T2教师在授课过程中连续提出了5个针对水循环地理概念及特征的问题,却未能够对这些问题进行整合,并进一步提出如“水循环在不同环境下的表现形式有什么异同?”“人类活动如何影响水循环?”等有助于锻炼学生高阶思维的问题;T4教师在学生活动中能够连续多次以对话的方式提出理解层次的问题,启发学生详细讲解洋流的形成过程,但并未进一步引导学生运用已理解的知识去分析具体案例,缺乏对学生解决真实问题能力的培养。

根据对图2(b)的分析,T4教师在19次提问中面向个体的提问高达12次;T1、T2、T3、T5这4位教师的提问则更关注全体学生。其中,T1教师(12次提问中11次面向集体)和T2教师(11次提问中9次面向集体)授课存在过度依赖集体提问的现象,缺乏对学生个性化问答的引导。

(2)学生回答存在的问题

根据对图2(c)的分析,学生在课堂中以识记性和理解性的低阶回答为主,导致学生在课堂中缺乏深度思考。不过在T5教师的课堂中,学生表现出了创造性回答,例如,在学生回答出“山西省资源过度开采带来的环境问题”后,T5教师基于学生回答提出“评价山西省煤炭资源现状,并提出相应措施”这一评价水平的提问,引导学生针对当地环境问题提出了“发展高新技术产业”“利用太阳能发电”等创新性措施。相比之下,其他教师未能基于学生的回答进一步拓展与延伸。

(3)教师理答存在的问题

根据对图2(d)的分析,5位教师在理答方面均体现出“实质性评价较多”的优点,但同时也存在“对学生回答缺乏理睬”的不足,且均缺乏“鼓励学生提出问题”这一培养学生创新与批判思维的行为。因为职前教师对学生多样化回答的预设存在不足,所以在教学过程中常出现“接不住学生答案”的情况。例如,T3教师在引导学生设计引藏水入疆的线路后,提出问题“除了地势因素外,请你思考这条线路还有什么可行性?”学生回答“暂时想不到”这一前结构思维层次的答案,而T3教师未预设学生这一水平的回答,因此,未能够迅速给出实质性反馈,并采取了不予理睬的理答方式。

二、赋能职前地理教师课堂提问的“‘GAI—教师’三联动三进阶”策略构建

有效的问题链是引导教学环节逐步深入的工具;为引导学生在问题链的引领下展现出更高水平的认知能力,教师需要依据预设的学生回答来优化问题链,并在课堂中处理好预设和生成的关系,这是引导学生掌握地理核心知识、提升地理核心素养的重要保障。因此,针对职前地理教师在课堂提问中存在的问题,本文构建了“‘GAI—教师’三联动三进阶”的职前地理教师课堂提问技能提升策略(图3)。

“三联动”指的是“GAI诊断个性问题”“‘GAI+教师智慧’赋能提问”与“教师整合教学论知识”三者横向联动构成的人机协作机制。首先,GAI通过编码、统计等方式诊断职前地理教师课堂提问存在的问题;随后,针对这些问题,教师需要思考如何借助GAI有效优化自己的提问技能;最后,在每次备课或教学反思时,GAI根据存在的问题及教师整合的驱动指令,在与教师对话调试的过程中优化、打磨问题链,或预设学生可能的回答,进而有效赋能教师课堂提问水平的提升。

“三进阶”是“GAI赋能课堂提问”中所体现的地理课堂提问技能三阶段的提升策略。一阶“赋能有效提问”聚焦于优化教师课堂提问的问题类型和提问层次;在此基础上进阶至二阶“赋能回答深度”,即如何引导学生在作答时进行更深层次的理解和思考;最终进阶至三阶“赋能实质评价”,即提升教师对学生回答的实质性评价能力。这“三进阶”均基于有效的问题链,并在“三联动”的辅助下完成。

该部分以“文心一言”为例,选取T4教师的“世界大洋表层环流的形成”课题,向GAI提供“北太平洋垃圾带”这一渗透全球生态环境理念的情境,探讨“‘GAI—教师’三联动三进阶”策略在帮助职前地理教师实现课堂提问能力提升中的应用。在此之前,由于GAI缺乏课程设计依据,即“课程四支点”(课程标准、地理主题、学生经验、社会生活)的理解,因此教师须首先让GAI学习并掌握本节课相应的“课程四支点”。在此基础上,针对“有效提问”“回答深度”和“实质评价”等赋能方向,整合教学论知识,为GAI创造性地准备相应的学习材料,形成GAI的驱动指令,从而有效赋能职前地理教师课堂提问技能的进阶发展。

1. 一阶:GAI赋能有效提问

针对职前地理教师课堂提问以低阶认知水平为主,难以引导学生实现思维进阶的问题,教师可借助GAI技术设计“GAI生成—教师优化”的交互问题链。首先,教师可将地理六大核心问题序列或布鲁姆认知层次理论[7]与“课程四支点”整合,作为GAI设计地理课堂问题链的驱动指令;随后,GAI学习该指令后可生成贴近教学需求的问题链;最后,教师则需依据教学实际进一步优化问题链。例如,GAI根据教师要求设计的首个问题是“同学们听说过‘北太平洋垃圾带’吗?它是由什么组成的?”由于学生普遍缺乏对“太平洋垃圾带”的直观认识,因此,教师可添加“结合遥感影像”这一认知条件;GAI生成的第三个问题是“结合教材,总结洋流形成的影响因素是如何相互作用,共同影响洋流的流动的。据此分析‘北太平洋垃圾带’的成因。”由于学生暂未理解盛行风、地转偏向力与海陆轮廓是如何影响洋流的,因此,教师可增加“总结洋流的主要成因”这一新旧知识的衔接点。通过GAI为教师设计问题链提供启发,教师不断结合实际情况优化问题链,最终形成如图4所示的“GAI生成—教师优化”交互问题链。

同时,基于问题的难度及对学情的把握,教师应发挥创造力,精心选择课堂提问对象。例如,对于识记类问题,教师可通过集体快问快答的方式,迅速唤醒学生的原有认知;而对于综合、评价类问题,则可采用师生、生生互动讨论的形式,引导学生集思广益,获得集体智慧。

2.二阶:GAI赋能回答深度

教师通过与GAI的互动,设计出符合学生认知规律与地理学科逻辑的渐进性问题链。但在实践中,如果学生对某个问题未能理解,便无法跟上教学进度,难以实现思维进阶。对此,本文认为GAI赋能下的教师提问技能需要向二阶发展,即借助“回答—提问”相捆绑的问题设计策略进一步打磨“GAI生成—教师优化”交互设计的问题链。所谓“回答—提问”相捆绑的问题设计策略,是指教师将预设的学生回答作为下一个问题设计的逻辑起点,以此引导学生的认知活动更加连贯[8]。首先,教师可将“回答—提问”相捆绑的问题设计原则作为打磨问题链的依据,并与预设的学生回答及“课程四支点”整合成GAI驱动性指令;随后,GAI将一阶的“GAI生成—教师优化”交互设计的问题链进行打磨;最终形成如图5所示的“回答—提问”相捆绑的问题链。

在这一阶段的问题链中,后一个问题是在之前回答的基础上展开的,这种设计增强了问题的衔接性。学生每次回答都需调动上一问题的结论,从而实现对新问题的真正理解,推动思维不断进阶,逐步表现出较高认知水平的回答。

3.三阶:GAI赋能实质评价

在教师的常规预设中,学生回答往往能切中问题要害。然而,真实课堂中学生的思维发展水平存在差异性和层次性,这要求教师提前对学生回答进行多样化预设,以便迅速给予实质性评价,保障问题链的顺利推进。教师可借助GAI提前预设不同思维水平的学生回答,并设计反馈方案。首先,教师可将SOLO分类理论的概念、类型及问题与“课程四支点”整合为GAI驱动指令。随后,GAI可预设每个问题对应的不同思维发展水平学生的回答情况。接着,教师可根据这些预设的答案,在课前思考针对性的反馈方案,从而提升实质性评价的水平。例如,以二阶中“问题5”这一较为开放的问题为例,GAI可依据SOLO分类理论模拟5种学生回答,教师便能在课前思考对不同思维层次学生的理答方法,最终形成如表2所示的“GAI预设—教师反馈”实质评价提升策略。