“五育融合”视角下地理跨学科主题学习的案例设计研究

作者: 黄钰洁 张桥英 袁章棋 易国巧 周毅

摘 要:跨学科主题学习在素养培养、整合教学等方面育人价值突出,是落实“五育融合”的重要载体。本文通过论述“五育融合”与地理跨学科主题学习的内在关联,解读“五育融合”理念融入地理跨学科主题学习的价值,设计了确定跨学科主题、制定驱动性任务等环节,并以“龙脊梯田”为案例进行实践,旨在为跨学科主题学习案例的设计与实施提供参考,以推动“五育融合”的深入发展。

关键词:跨学科;主题教学;地理;五育融合;龙脊梯田

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)07-0009-06

一、问题的提出

2019年,中共中央、国务院印发了《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》,提出“五育并举”的指导方针,要求“突出德育实效”“提升智育水平”“强化体育锻炼”“增强美育熏陶”“加强劳动教育”,以促进学生全面发展[1]。有人审视了当前学校五育培养的现状,认为存在重教书,轻育人;重智育,轻德育、体育、美育和劳动教育的倾向[2]。“五育融合”教育的核心要点,在于挖掘并构建起能促使学生在德、智、体、美、劳这五大维度的学习实践中实现深度交融的有效路径。跨学科主题学习是有效的实现路径之一,其倡导以主题、任务、问题等为统领,打破学科间的壁垒,推动学生的综合学习。同时,通过重新组合、构建知识,让学生在解决问题、完成项目的过程中,调动、运用、联结多学科知识,培育五育[3]。《义务教育地理课程标准(2022 年版)》(以下简称“新课标”)指出,地理跨学科主题学习这一模式,是以学生自身具备的知识基础、过往学习体验以及个人兴趣为出发点,围绕特定研究课题展开。该学习模式以地理课程内容为核心,将其他学科课程的相关知识与方法加以运用并整合,以此开展综合性学习[4]。正如著名教育家杜威所说:“教育不是告诉和被告知的事情,而是学生主动建设的过程。”地理跨学科主题学习正是这样一种主动和建设性的学习过程,它让学生在探索中学习,在实践中成长,为他们的全面发展提供了有力的支持。本文通过论述“五育融合”与地理跨学科主题学习的内在关联,解读地理跨学科主题学习的价值意蕴,并以“龙脊梯田”为案例,为地理跨学科主题教学的设计与实施提供设计思路与参考建议。

二、“五育融合”与地理跨学科主题学习的概述

1.“五育融合”

“五育融合” 遵循特定逻辑,从目标、内容、实施等维度出发,将原本分散的教育元素有机融入教育教学体系。无论是尚未分化的要素,还是已然分化的部分,都能借此整合为一个有机整体,最终助力学生在德、智、体、美、劳五个方面实现全方位、整体性的成长与发展[5]。“五育融合”指的是育人方式的融合,回答的是“为什么教”“教什么”“怎么教”的问题。“五育融合”的目标在于推动人的全面发展,五育并不是单独的,而是呈现“五位一体”的状态。德育肩负着启迪智慧、强健体魄、陶冶美感、塑造劳动素养的使命,如同基石,为智育、体育、美育及劳动教育筑牢价值根基。智育则为德育、体育、美育与劳动教育输送知识养分、技能支撑以及理性思维,是推动各育发展的关键动力。体育承担着培育品德、启迪智慧、塑造优美体态、助力劳动实践的重任,在个人成长进程中不可或缺。而美育绝非仅局限于审美意识、观念与情操的培育,其蕴含着滋养品德、激发智慧、增强体质、增益劳动能力的多元功能。除此以外,劳动教育更是具备全方位育人特性,其在培育品德、增进智慧、促进审美提升、强化身体素质等方面发挥着重要作用。各育相互关联、彼此促进,共同构建起全面育人的教育体系[6]。

2.地理跨学科主题学习

跨学科主题学习,是在学科课程基础上,体现义务教育阶段课程应有的综合化和实践化的一种课程设计[7]。地理跨学科主题学习指的是师生围绕某一研究主题,运用各科课程的知识、技能、方法和思维等,开展具有研究特征的综合实践活动[8]。一方面,地理跨学科主题学习强调基于真实的生活情境来构建活动,在实践活动中运用多个学科的知识与方法来解决问题,从而促进学生的身心成长,达到“做中学”的目的。另一方面,地理跨学科主题学习需要以学科核心知识概念为基础。例如,选取“人地关系”“地理环境”等概念,开展综合化程度更高的深度学习,以避免流于“跨而拼凑、跨而不精、跨而混乱”等浅层学习形式。

3.“五育融合”与地理跨学科主题学习的内在关联

(1)地理跨学科主题学习是推进“五育融合”的重要载体

地理课程在落实立德树人这一核心任务中占据关键地位,其内容涉及文科与理科的知识范畴,在时间与空间维度均有深度拓展,呈现出显著的综合性特征。地理课程重视人类活动与地理环境的关系,强调知识与生活的联系,要让学生学习“生活化”的地理,并用所学知识去解决生活中的地理问题,因此学生需整合各学科知识与方法,循序渐进地掌握并运用所学,全面剖析 “人”“地”及“人地关系”。地理学科凭借其独特优势,发挥重要育人作用,助力学生成长为德智体美劳全方位发展的社会主义建设人才。鉴于教育的核心使命,顺应从“五育并举”迈向“五育融合”的趋势,同时结合地理课程自身性质与要求,地理跨学科主题学习实践的逻辑发端锚定在学生的全面成长之上。逻辑起始点要求问题的起源与归宿保持一致,这意味着地理跨学科主题学习的初衷与最终目标,皆聚焦于促进学生在德、智、体、美、劳领域的均衡发展,并以此为导向开展学习实践,充分挖掘地理学科与多学科融合的潜力,促进学生综合素质的提升。借助地理跨学科主题学习的桥梁,促进全面育人目标的实现。

(2)地理跨学科主题学习与“五育融合”具有贯通性

在“五育融合”的落实方面,除了育内融合、育间融合和跨育融合外[9],还有“学科类课程与教学”下的“学科间融合”“领域内融合”“领域间融合”[10],本质上都体现了运用两个或两个以上学科知识或方法,去解决真实世界的问题或理论问题的跨学科特征[11]。新课标明确要求各门课程原则上要用不少于10%的课时设计跨学科主题学习。跨学科主题学习引导学生在真实的生活情境中,结合自身经验,综合运用不同学科的知识解决相关问题,具有丰富的育人价值。以地理学科为例,以“保护和传承龙脊梯田之美”为主题,探寻与龙脊梯田有关的事物、现象,体验人们特定的生产生活,深刻认识自然环境对人类活动的影响,了解人类因地制宜发展生产的过程,促进学生德智体美劳的发展。这不仅有利于培养学生的核心素养,也可推动学生的全面发展。因此,坚守“新课标”中“跨学科主题学习”的要求是推进“五育融合”最有效的突破口。

三、“五育融合”视角下地理跨学科主题学习的价值意蕴

从“五育融合”维度来看,跨学科主题教学的实施需以其作为目标指引与行动准则,这一理念可有效保障教学目标的全面性及教学实践的条理化,进而推动学科知识体系、学生生活经验与现实世界情境的有机衔接。基于“五育融合”的跨学科主题教学实践,本质上是依据德育、智育、体育、美育、劳育的目标范畴、内容体系及逻辑架构,对既有学科知识进行系统性重塑的过程。这一重组机制不仅实现了各学科理论架构的优化整合,更通过对学科基本框架的创新性重构,为教学内容的深度融合与教学目标的多元达成奠定了坚实基础。

1.顺应时代需求,回归素养本位

在教育实践中,核心素养可视为德智体美劳五育内容的具象化表达,而五育体系则是构成核心素养培育的根基,其本质是对品德修养、智慧发展、体能提升、审美能力及劳动素养等要素的赋能增值[12]。依据新课标表述,学科核心素养作为学科育人价值的集中彰显,体现了各学科在学生素养发展中的独特贡献。在素养导向的教育转型期,人才培养目标已从传统的 “专才” 模式逐步转向 “通才” 范式。其中,培养德智体美劳全面发展的个体,正是对 “通才” 培养理念的具体诠释。在此背景下,跨学科教学成为落实这一育人目标的关键方法论。跨学科主题教学作为素养时代教学模式的创新变革,通过在教学目标设定、内容组织及实施过程中渗透五育要素,提升学生的跨学科知识整合能力、创新思维品质,以及应对复杂现实问题的解决能力。这些能力要素深度融入核心素养的内容架构,成为推动核心素养目标达成的关键支撑,与核心素养所倡导的学生发展需求形成内在呼应。地理跨学科主题学习以突破学科壁垒为重要特征,其核心在于聚焦培育学生的多维度学科素养,有效规避单学科教学中仅聚焦单一学科素养培养的局限性。这一教学模式在素养培育目标与跨学科教学实践之间构建了实质性关联,既是对碎片化、片面化及浅层化学习模式的深度反思,也是推动五育协同发展、构建素养本位课程与教学新形态的必然选择。通过整合多学科知识体系与思维方法,该学习模式为突破传统学科分割的教育困境提供了实践路径,助力立体化素养培育体系的形成。

2.打破学科壁垒,推动整合教学

跨学科主题学习的本质特点是“跨学科性”,核心在于“跨界整合”,但这种“整合”并不是随意的,不是浮于表面的多学科知识或者多活动的叠加,也不是为了跨学科而跨学科。在“五育融合”的目标导向下,跨学科主题教学的构建逻辑体现为不同学科范式的交互融合,其核心是以多学科知识整合为基础,构建兼具系统性与关联性的概念体系及逻辑框架。从“五育融合”视角审视,地理跨学科主题学习的核心特质在于突破单一学科局限,借助跨学科思维对复杂问题进行分析与解决。在此过程中,该学习模式致力于推动德育、智育、体育、美育、劳动教育的深度交融,针对 “疏德”“偏智”“弱体”“抑美”“缺劳” 等教育失衡现象,有效破解因学科割裂导致的学生发展不均衡问题[13]。跨学科主题学习打破分科教育的学科壁垒,试图搭建两个学科或者多学科沟通联系的“桥梁”,以便更好地把握五育各要素的关系。地理跨学科主题学习则是以地理学科为主干,基于真实的生活情境,以主题学习的形式,通过结合其他学科的知识或者方法来解决问题,有利于学生整体性、综合性思维的培养。“五育融合”理念融入地理跨学科主题学习,有助于学生整体性思维的培养,以全面视角去看待问题,促进各学科之间的知识融合,帮助学生构建完整、综合的知识体系和思维方式,培养德智体美劳全面发展的人。

3.指向实践活动,促进生成性教学

跨学科主题学习的跨学科特质,使其在教学维度、目标设定及实施路径上展现出与单学科教学模式的显著差异。这种学习模式突破了传统学科教学的固定范式及以单学科逻辑为核心的组织思维,通过对教学过程进行系统性重构,强调知识的动态整合、意义建构与素养生成的有机统一,形成了具有鲜明特征的生成性教学样态(generative teaching)[14]。在知识的认知与理解基础上,学生通过对学科知识的深度整合应用,能够构建起对知识所映射世界的整体性认知框架。这种认知建构不仅有助于形成系统化的世界观,更能切实强化知识体系与现实情境之间的关联性,从而实现从知识掌握到实践迁移的认知进阶[15]。一方面,地理跨学科主题学习是具有典型学科特点的探究性活动,注重学习者参与真实性活动和任务的主动性,强调“做中学”。另一方面,从实践维度来看,地理跨学科主题学习的设计以真实生活情境为根基,围绕社会生活及人类活动等核心主题构建教学活动体系。该模式注重引导学生形成对真实世界的深度认知与情感体悟,强调借助多维视角对复杂问题进行分析与整合。在具体实施过程中,通过实践情境的沉浸式体验,推动学生情感态度与价值观的内化生成,进而实现认知积累与实践行动的有机统一,为德智体美劳五育培养目标的具体落地提供实践载体。

四、“五育融合”视角下地理跨学科主题学习的案例设计

1.“五育融合”视角下地理跨学科主题学习的设计思路

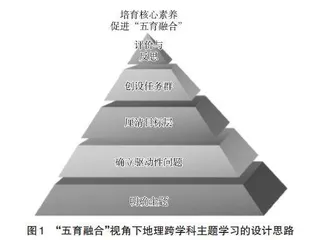

“五育融合”视角下的地理跨学科主题学习设计思路,具体涵盖五个方面,分别是明确主题、确立驱动性问题、厘清目标层、创设任务群和评价与反思[16](图1)。

(1)明确主题

地理学科的跨学科主题选择多偏向于环境保护、日常资源和所在地方的生产生活等,体现学科鲜明的特色和本质。通过尝试创设真实生活的情境,发掘生活中的地理知识,提升学生的探索与学习的兴趣,达到事半功倍的效果。

(2)设置驱动性问题

驱动性问题是围绕跨学科主题而采取的问题,采用“主问题+问题链”的形式,基于学生真实生活中所面临的问题,旨在推动学生发现问题—分析问题—解决问题,真正做到以学生为主体,促进其深度学习。

(3)厘清目标层

目标是核心素养的归宿。提前厘清跨学科主题学习需要达到的目标,明确其要实现的预期结果,反过来指导学生应该做什么,怎么做,分解问题链,更好地帮助主题学习活动的实施,促进学生的知识建构。