职业生涯教育视域下初中地理跨学科作业设计探究

作者: 高磊 丁夏男

摘 要:作业作为课堂教学的延伸部分,不仅是学生课后自主学习的重要构成,还与教学质量有着密切联系。本文以“岭上驯鹿源”为例,探讨在职业生涯教育视域下初中地理跨学科作业设计的路径和方法。通过将地理知识与其他学科知识相融合,旨在培养学生的综合素养和职业意识,提升其问题解决能力并重塑其思维结构。研究结果表明,该跨学科作业设计能够有效激发学生的学习兴趣,帮助其在完成作业的过程中探索未来职业的可能性。

关键词:职业生涯教育;地理跨学科;跨学科作业设计

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)07-0014-06

作业作为课堂教学的延伸部分,不仅是学生课后自主学习的重要构成,还与教育教学质量有着密切联系[1]。2021年国家颁布的《关于加强义务教育学校作业管理的通知》(以下简称“《通知》”)中强调:要创新作业类型,合理布置不同类型作业,提高作业设计质量,精选作业内容[2]。这为中学阶段的作业设计提供了思路。学科核心素养导向下,作业设计的目的是促进学生问题解决能力的发展、思维结构的重塑与建构以及最终实现素养的养成。在现实的作业设计中,单一学科知识主导下的问题大多是结构良好的“良构问题”,而情境化的地理作业则是多学科综合下,需思维迁移的“劣构问题”[3]。因此,设计多学科综合的地理跨学科作业成为目前地理作业发展的重要探索。

一、实然:地理跨学科作业存在的现实问题

1.作业类型单一化

《通知》中强调要合理布置不同类型的作业[4]。然而,现实中地理跨学科作业仍以习题类作业为主,只涉及各学科的知识层面内容,动手实践类、野外考察类、社会调查类等实践类作业相对缺乏[5]。例如,某中学地理作业中,90%以上的习题类作业为选择题和填空题,缺乏实践性和探索性。

2.作业情境虚假化

地理学科与现实生活紧密相关,而部分地理跨学科作业情境虚假,远离生活且缺乏真实性[6],不利于学生能力的发展。例如,某中学地理跨学科作业中,要求学生在虚拟情境中进行城市规划,但提供的背景资料与实际不符,导致学生无法理解城市规划的实际意义。

3.作业功用表层化

完成作业可提升学生的问题解决能力,并完善其自我认知结构。目前,部分地理跨学科作业设计仅强调对学生知识达成水平的评价,忽视了对学生学习方式、问题解决方式和思维结构合理性的评价,作业缺乏深入探究功能。例如,某中学地理跨学科作业中,仅通过选择题和填空题来评价学生的地理知识掌握情况,而未涉及对学生实际操作能力和创新思维的评价。

二、必然:职业生涯教育应用于初中地理跨学科作业的契机

2014年,随着国家出台《关于深化考试招生制度改革的实施意见》,文理分科逐步取消并在全国改革实施。这影响了学生的高中分科选择,甚至对其大学专业选择与就业发展也产生影响。地理学科反映社会现象,涉及社会中不同职业的就业现状与发展趋势,因此,将职业生涯教育落实到初中地理跨学科作业中有助于学生深入了解国家就业现状。具体而言,在初中地理跨学科作业中融入职业生涯教育的重要性主要包括以下3点。

1.满足学生发展需要

初中阶段,学生开始对各种职业进行深入了解,通过在地理跨学科作业中融入职业生涯教育,学生可接触到与地理相关的众多职业,如地质勘探员、地理信息系统工程师、生态环境保护专员等。了解这些职业的工作内容和要求,有助于学生拓宽职业视野并为未来的职业选择提供帮助。同时,当学生意识到所学地理知识与未来职业发展相关时,会更有学习动力。跨学科作业可让学生在解决实际问题的过程中,体会地理知识的价值,激发其学习兴趣和积极性。例如,在完成城市交通规划的作业时,学生需运用地理知识分析城市的地形、人口分布、交通流量等因素,提出合理的交通改善方案,让学生感受到地理知识在解决现实问题中的作用,提升其对地理学习的投入度。

2.响应社会需求

根据职业管理学家对职业生涯发展阶段的分类,初中阶段属于成长阶段与探索阶段的过渡期[7],在这一过渡阶段培养学生的职业认知对学生今后的职业选择、社会发展与生活方式都起着重要作用。当今社会对复合型人才的需求日益增加,将职业生涯教育融入初中地理跨学科作业,能培养学生的跨学科思维和综合能力,使其更好地适应未来社会的发展需求[8]。同时,地理学科关注人地关系和区域可持续发展,跨学科作业可培养学生的可持续发展意识,为未来参与区域可持续发展相关工作奠定基础。

3.创新作业设计内涵

作业设计有助于发散学生思维并助力学生的创造性思维“落地生根”。将职业生涯教育融入地理跨学科作业设计中可丰富作业类型,如布置项目式作业、角色扮演作业、实地调研作业等;还可使地理作业主题更加多样化,呈现方式更新颖,如利用线上平台,让学生分组合作完成作业。在完成“全球气候变化对航运业的影响”作业时,学生可在线上平台分别扮演航运公司管理人员、气象专家、港口工程师等角色,分享和交流信息,共同完成航运业应对气候变化策略的研究报告。这种线上合作作业的呈现方式,突破了传统作业的时空限制,丰富了作业设计的形式。

三、应然:初中地理跨学科作业设计路径

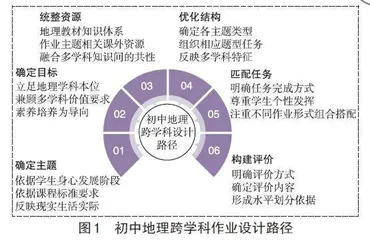

初中地理跨学科作业设计要在考虑地理学科自身特性的同时兼顾其他学科与地理学科的适切性,做到科学性与思辨性的统一。本文在总结相关学者对地理跨学科作业设计路径与策略的经验后,提出初中地理跨学科作业设计路径(图1)。

1.确定主题

作业主题的确定要考虑三方面因素。①学生的身心发展阶段。学生在不同年龄阶段有不同的认知水平和心理特点,初一学生的认知水平较低,主题可相对直观,侧重基础地理知识与生活实际的联系。②课程标准要求。紧密围绕课程标准规定的地理学科应达到的学习目标、知识和技能要求设定主题。③反映生活实际。地理学科与现实生活紧密相连,从现实生活中取材的作业主题更能激发学生兴趣。

2.明确目标

目标的确定不仅要以素养培养为导向,还应在立足学科本位的基础上兼顾多学科价值需求。例如,在设计气候类型的作业时,可从地理学角度分析不同气候对生物多样性的影响,兼顾物理、生物等多学科的知识和价值需求。

3.统整资源

聚合教育资源不仅需要地理教材和其他学科教材等校内教育资源的支持。还需科普书籍、学术期刊、网络资源等校外教育资源的帮助。例如,整合“海洋资源的开发与保护”作业主题的资源时,可搜集地理、历史、语文等教材中关于海洋的知识、联合国海洋法公约等相关资料,还可从专业的海洋研究网站获取最新的科研成果并将这些校内外资源融入作业设计中,完成作业设计的背景建构。

4.优化结构

首先,作业的结构设计要确定各主题类型,使作业结构更具针对性和系统性。其次,确定不同主题下需组织的题型任务,如针对气候任务群作业,可设计选择题(考查气候类型的判断)、填空题(考查气候特征的记忆)、简答题(分析某种气候形成的原因)、综合题(分析气候对当地农业、工业发展的影响等跨学科内容)等不同题型的任务,使作业题型结构更丰富多样。最后,主题要反映多学科特征,提升作业结构的综合性和跨学科性,培养学生的综合思维能力。

5.匹配任务

作业的任务设计不仅需注意任务的完成方式与作业形式的组合搭配,还需满足学生的个性发展。在设计关于家乡地理环境调查的作业时,可让学生自主选择调查方向,如家乡的农业地理环境,从历史、地理的角度研究家乡的古建筑、古遗址与当地地理环境的关系等。

6.构建评价

明确作业的评价方式与评价内容,对学生的作业水平进行合理划分。例如,在评价一份关于城市规划的跨学科作业时,不仅要评估学生最终提出的城市规划方案是否合理,还要评估其在方案设计过程中对地理环境分析的准确性、对相关学科知识的运用情况、在小组合作中的表现等因素。基于此,本文将学生的作业水平分为优秀、良好、合格、不合格4个等级。

四、实践:“岭上驯鹿源”初中地理跨学科作业设计

1.确定主题

作业主题的甄选与确定应从多角度考虑。一方面,要根据学生的身心发展阶段与课标要求设定,从适性发展的角度[9],选择适合本阶段学生知识水平与身心特点的相关内容。根据埃里克森的心理社会发展阶段理论,初中阶段的学生处于学龄期(6~12岁)与青年期(12~18岁)的过渡阶段。因此,不仅需要学生认真积极地完成作业,也需让学生在完成作业的过程中明白每种职业都具有闪光点,只要努力学习与工作,便会成为对社会有用的人,形成正确的角色同一与职业价值观。另外,地理课程标准也要求地理跨学科主题学习立足于核心素养的培育,产出物化的学习产品。另一方面,作业主题的确定应贴合现实生活,选择学生见过或认识的内容,以形成真实作业情境[10],在情境中实现问题解决能力的提升,建构认知体系。

“岭上驯鹿源”主题作业以东北林区的鄂温克族人为研究对象,从养鹿人与狩猎者的职业视角,引导学生了解驯鹿的生活环境及其与自然的关系,体会这类顺应自然发展的职业的工作内容与未来就业变化。

2.明确目标

作业的完成具有指向性,即作业的设计与完成要培养学生何种学科核心素养?发展学生何种能力?依据作业主题与各学科课程标准要求,本文对作业目标作出如表1所示的设定。

3.统整资源

跨学科作业设计应立足于地理学科本位,融合各学科的优势,整合相关学科并重构知识内容。本文以人教版教材八年级下册“白山黑水——东北三省”作为内容基础,将《额尔古纳右岸》的相关内容作为作业情境基础。融合地理、生物、语文、艺术,历史等学科,引导学生在利用不同学科资源的基础上完成作业。

4.优化结构

“岭上驯鹿源”主题作业依据情境发展顺序设计了3个任务群,每个任务群之间联系密切且题型任务多样,既能满足学科基础知识的学习,又能促进学生实践能力与学习思维的发展(图2)。

5.匹配任务

【任务群一:驯鹿之家】

任务一:位置与气候。

要求:根据材料一和材料二的描述,在大兴安岭林区图(图略)中圈出驯鹿生活的大致范围,并结合所学知识,说明该地气候与东北地区主要的气候特征有哪些相似与不同之处?

材料一:额尔古纳河是中俄的界河,鄂温克人的生活区域与俄罗斯境内的森林地带有一定联系,鄂温克人生活在额尔古纳河的右岸,这里地势起伏变化大,因此,他们的营地通常选择靠近水源、地势相对平坦且有丰富牧草的地方。

材料二:夏季,森林变得郁郁葱葱,各种野花在短暂的夏季争奇斗艳地开放。然而,夏季也同样天气多变,上午阳光明媚,下午就下起雨来……冬季的风也十分凛冽,人们在冬季出行变得十分困难,往往需要依靠驯鹿驮运物资且人们要花费大量精力储备足够的食物渡过漫长寒冬。

任务二:山林食物法则。

要求:根据材料三,画出额尔古纳河附近生物的食物关系图(图3),思考捕猎这份工作在当地食物链中的作用,以及捕猎行为是否会对生物数量乃至整个生态系统产生影响?

材料三:驯鹿在山中采食的食物种类有上百种,仅吃草和树枝不易于其生存……灰鼠可从蘑菇在树枝上的位置判断冬天雪下的深浅……狼捕食兔子、狍子、驯鹿等动物,这对鄂温克族而言是种威胁……鄂温克族除了猎捕熊、鹿等动物获取肉食,也会采集一些植物作为食物。

通过对材料的分析与概括,使学生代入驯鹿生活的真实情境,体会驯鹿生存环境的复杂性以及养鹿人如何处理好养鹿与捕猎工作之间的关系。设计读图标记题,引导学生从正确的空间尺度上确定驯鹿的生存范围[11],培养区域认知素养。同时,结合该地气候特征思考不同区域的共性与特性,从推绎的角度将所获信息进行有效推演,形成正确的时空观。