地理跨学科主题学习中学生探究参与度研究

作者: 卢晓靓 周鑫 张铭灿

摘 要:本文以“探索太空,逐梦航天”主题学习为例,以H省W市X中学七年级某班学生为研究对象,通过实验研究分析了地理跨学科主题学习中学生的学习兴趣、探究参与度以及认知负荷情况。研究发现:地理跨学科主题学习能较好地激发学生的学习热情;地理跨学科主题学习能促进学生较高程度地参与探究学习;具有不同参与探究自我效能感的学生在探究参与度上无显著差异;参与探究自我效能感较高的学生认为学习难度较大,适中的学生表现出更高的心理负荷。

关键词:跨学科主题学习;学习兴趣;探究参与度;认知负荷

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)07-0020-05

《义务教育课程方案(2022年版)》(以下简称“新课程方案”)明确提出,开展跨学科主题教学,强化课程协同育人功能,各门课程用不少于10%的课时设计跨学科主题学习[1]。《义务教育地理课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)指出,地理跨学科主题学习活动是基于学生的基础、体验和兴趣,围绕某一研究主题,以地理课程内容为主干,运用并整合其他课程的相关知识和方法,开展的综合学习[2]。地理跨学科主题学习设计应立足于核心素养的培养,以学生为中心,强调学生在学习过程中的亲身实践与积极探究,使其在发现、分析和解决问题的过程中,既能获得相应的结果性知识,又能经历知识生成的过程[3],获得丰富的经验性知识,在过程中培养探究能力、创新意识、实践能力和社会责任感等。

新课程方案和新课标颁布以来,地理教育研究者和一线教师积极开展大量研究,诞生了一批优秀的设计案例。这些案例大多基于项目或问题的学习进行设计,鼓励学生围绕具体项目与问题进行探究[4-6]。这样的设计能使学生经历完整的探究过程,在关注学生地理核心素养培养的同时,突出问题分析与解决、信息处理、创新意识、合作能力、科学素养、跨学科思维、沟通表达等跨学科素养的培养。然而,现有案例大多停留在设计或实施层面,缺乏对跨学科学习中学生的学习兴趣、参与项目或问题探究的程度及其在融合多学科知识与方法进行学习时的认知和心理负荷等方面的实证研究。因此,本文以“探索太空,逐梦航天”主题学习为例,采用项目式学习设计,通过实验研究法探析地理跨学科主题学习中学生的学习兴趣、探究参与度和认知负荷,以期为地理跨学科主题学习的设计与实践研究提供实证参考。

一、研究设计

1.研究对象

本研究在H省W市X中学开展,选取了该校七年级某班学生为研究对象。共56名学生,其中男生26人,女生30人。

2.研究工具

本研究主要借助前后测试问卷测量学生在地理跨学科主题学习中的学习兴趣、探究参与度以及认知负荷。

(1)前测问卷设计

Ahmed Ibrahim等开发的McSELFIE(McGill Self-Efficacy of Learners For Inquiry Engagement)量表,专注于通过探究参与的视角评估学生的自我效能感,并对探究参与进行了概念化和操作化,认为探究参与度受学生个体特性的影响,体现了学生在科学实践中取得学习成果的有效参与程度[7]。为研究学生的探究参与度在地理跨学科主题学习的影响之下有何差异,本文依据McSELFIE量表设计了前测问卷,共19道题,采用李克特5级量表,从个性特征、学习探究成果和探究实践3个维度评估学生参与探究的自我效能感。使用SPSS软件计算得出问卷信度(Cronbach's alpha系数)为0.958,表明前测问卷具有较高的信度。

(2)后测问卷设计

后测问卷包含学习兴趣、探究参与度和认知负荷3个部分,共27道题,采用李克特5级量表。学习兴趣部分共7题,参照Hwang等人提出的小学生学习态度与学习兴趣问卷[8]。探究参与度部分参照前测问卷的测量维度,但问题更侧重于学生的探究参与情况;认知负荷部分则参考Paas等人编制的认知负荷测量量表[9],测量学生的认知负荷、心理努力和心理负荷。SPSS计算出问卷信度较高,Cronbach's alpha系数为0.910。

3.研究过程

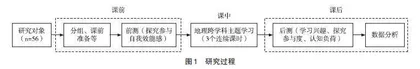

本研究采用单组实验前后测设计,具体研究过程如图1所示。在课前对研究对象进行了分组和学习准备,并在正式学习前进行了探究参与自我效能感的前测;整个跨学科主题学习持续3个连续课时,在课中学生6~7人为一组进行问题探究并物化成果制作;课程结束后进行了后测。

二、“探索太空,逐梦航天”地理跨学科主题学习设计与实施

1.地理跨学科主题学习设计

(1)学习者分析

根据皮亚杰的认知发展理论,七年级的学生正处于形式运算阶段。在这一阶段,学生不再单纯依赖直观的物品或事实,而是能够利用语言文字,甚至以概念、假设等为前提,在头脑中进行思维想象、演绎推理,重建事物和过程来解决问题[10]。因此,学生基本具备合作甚至独自开展问题探究和物化作品制作的能力。同时,这一阶段的学生对外界事物充满好奇心,乐于接触、学习和接受新事物。因此,形式新颖的地理跨学科主题学习更能激发其学习热情。

(2)学习任务设计

“探索太空,逐梦航天”学习主题是新课标附录2“地理课程跨学科主题学习活动设计参考示例”中的示例之一。该学习主题在内容上承接新课标主题一“地球的宇宙环境”,要求学生组建学习小组或社团,组织以“太空探索”为主题的艺术节或科技节,加深对地球所处宇宙环境的理解,进一步了解中国太空探索取得的成就,思考人类太空探索的意义和价值,形成科学探索的兴趣和情怀,所涉及的学科有地理、物理、语文、美术等[2]。根据学生学情和教学环境等现实条件,本文对该学习主题进行调整,将视角聚焦于中国的太空探索上,确定学习主题为“举办‘中国太空探索’科技节”,要求学生通过问题探究和物化作品制作,进一步认识我国航天事业的发展、取得的成就和形成的中国航天精神,激发其爱国主义情怀,增强民族自豪感,树立科学严谨、求真务实的科学精神和自主创新、自力更生的民族精神。基于此,本次跨学科主题结合新课标学习活动设计提示,设计了3个子任务,并撰写了学习目标(表1)。3个子任务间相互独立,在本次跨学科主题学习中,每个子任务各安排了3个小组完成,各组将抽签决定需完成的具体任务。此外,为确保各组学生能独立完成问题探究和物化成果制作,本次跨学科主题学习设计了任务示例,由授课教师带领学生共同完成探究,以明确学习流程。

2.地理跨学科主题学习实施

本次跨学科主题学习为连续的3个课时,具体活动安排如图2所示。在第一课时中,教师的主要活动是创设学习情境,并带领全班学生完成任务示例,明确问题探究和物化成果制作的一般流程,同时,帮助学生熟悉本次跨学科主题学习中所要使用的学习工具。第一课时结束前,教师还需向学生呈现本次跨学科主题学习的3个子任务,引导各小组抽取学习任务,并发放学习任务单。在第二课时中,各组学生需完成问题探究和物化成果制作。整个过程学生处于主体地位,教师则负责维持课堂秩序,并在必要时进行指导。第三课时为各小组的汇报展示并由其余学生和教师进行评价。

三、数据分析与结论

1.地理跨学科主题学习能较好地激发学生的学习热情

分析后测结果得知,学生学习兴趣的均值为4.867,表明学生在地理跨学科主题学习中的学习兴趣较高。从学习任务角度来看,学生对3个学习任务的学习兴趣均值分别为4.614、4.412和4.545,均处于较高水平,且经方差分析后发现3个任务间在学习兴趣上不存在显著差异(F=1.382,p=0.260>0.05)。这表明,学生在完成任意一项任务时均保持着较高的积极性,对本次跨学科主题表现出较为强烈的学习兴趣。在地理跨学科主题学习中,学生的学习方式不同于传统课堂,其主体性被充分凸显,可自由地对问题探究的过程和最终的物化成果进行自主设计,因而学习兴趣较高。

2.地理跨学科主题学习能促进学生较高程度地参与探究学习

本跨学科主题学习的重点在于各组学生能够围绕“中国太空探索”相关问题与任务,利用互联网筛选、搜集资料并进行探究,最终能根据自身经验、搜集结果和课堂上学习到的知识将探究成果以物化作品的形式呈现并进行交流汇报。学生的学习表现及其创作的作品在一定程度上可反映其学习态度、信息获取与处理能力、实践操作技能、创新思维水平及探究参与度。整体而言,各组学生基本能在规定时间内完成物化成果的制作且作品完成度较高(图3~图5)。分析后测数据可知,学生的探究参与均值为4.552,表明在此次跨学科主题学习中,学生的探究参与度较高。

具体而言,负责完成任务一的3组学生探究参与度最高,均值为4.614,经方差分析发现3组间不存在显著差异(F=2.961,P=0.082>0.05)。任务一绘制时间轴的学习过程基本为“确定时间轴主题—上网搜集整理信息—设计时间轴样式—绘制时间轴”,要求学生具备一定创新能力和美术功底。从学生表现来看,3组均能明确本组时间轴的主题,基本上能够进行合理分工搜集和筛选出正确信息,但由于不同小组间学生的创新能力和绘画能力存在差异,因此,最终作品的美观程度有所不同。

负责完成任务二的3组学生探究参与度最低,均值为4.412,经方差分析发现3组间不存在显著差异(F=1.315,P=0.296>0.05)。任务二制作航天器模型的学习过程基本为“上网查找不同类型航天器的外观、结构和功能—确定本组制作航天器的类型—绘制设计草图—制作模型”,对学生的动手实践能力及创新能力要求较高。结合学生表现来分析,可能是由于模型制作的分工安排不同以及不同学生的动手能力不同,导致进入模型制作阶段时,3组均出现了组内仅有1~2名学生在动手制作,其余学生无事可做的现象,这可能是导致任务二的学生探究参与度较低的原因之一。且由于学生准备的模型制作材料和工具不同,最终导致不同小组之间模型的完成度和美观程度有所差异。

负责完成任务三的3组学生探究参与度均值为4.545,经方差分析发现3组之间存在显著差异(F=12.120,P<0.001)。任务三讲述中国航天人故事的学习过程基本上为“确定中国航天人—搜集航天人相关信息—将搜集到的信息改编为故事”,要求学生具有一定文学素养。结合学生表现发现,3组均选择讲述我国航天员的故事,但处理方式存在差异:其中一组每个成员负责讲述一位航天员的故事,另一组选择整组共同讲述一位航天员的故事,还有一组则是整组共同讲述神舟十号三位航天员的故事;3组所讲述的故事详略不一。这些是导致3组学生之间探究参与度存在显著差异的可能原因。此外,由于完成任务三的每位学生都经历了“搜集信息—改编故事”的完整学习过程,并未出现任务二中部分学生无事可做的现象,探究参与度较任务二更高。

通过方差分析,发现3个学习任务的学生之间在探究参与度方面无显著差异(F=0.826,p=0.443>0.05),表明无论学生完成哪项任务,都能较为投入地参与并完成相应的问题探究。

3.具有不同参与探究自我效能感的学生在探究参与度上无显著差异

依据前测结果,将学生按照自我效能感的得分分为低、适中和高自我效能感组。对3组学生的探究参与度进行方差分析,结果如表2所示,发现不同自我效能感的学生间在探究参与度上无显著差异。同时,对学生参与探究的自我效能感与探究参与度进行相关分析后发现,二者不存在显著相关关系(Pearson相关系数为0.238,p=0.77>0.05)。已有研究表明,参与探究的自我效能感越高的学生会具有更高的探究参与度[11]。而本文的结果并不符合这一结论,说明在本次教学中,除了参与探究的自我效能感外,学生的探究过程还可能受到学习任务设计差异、小组成员差异、学习工具使用差异以及探究支持差异等其他因素的影响。

4.参与探究自我效能感较高的学生认为学习难度较大,适中的学生表现出更高的心理负荷

对低分组、适中组和高分组学生学习的认知负荷情况进行分析后发现,参与探究的自我效能感不同的学生表现出具有显著差异的认知负荷情况。由图6可知,本次地理跨学科主题学习难度相对最大的是低分组的学生,但与一般认识不符的是,高分组学生认为本次学习难度相对较大。而认为难度相对最低的适中组学生在学习中表现得却最为沮丧,具有最高的心理负荷。此外,数据结果表明参与探究的自我效能感越高的学生,对于本次课程学习所付出的努力也越多,符合预期。