基于“四维六色”理念的红色地理研学课程开发与设计

作者: 王洁 丁志伟

摘 要:红色研学是红色基因传承和融入红色教育的地理课外教学的重要形式,对提升高中生的地理实践力和创新思维能力具有重要作用。本文基于沂蒙革命老区的地理环境、研学内容与思政要素,开发了融合实地调研、野外观察、地理实践、思政感知等方法的“时空、认知、组织、色彩”四维框架,构建了“红、褐、蓝、绿、灰、黄”六色研学活动设计体系,提出了以抗日战争、解放战争为主线的2条红色研学线路,以期在提升学生地理核心素养的同时,传承与弘扬沂蒙精神。

关键词:地理核心素养;红色研学;沂蒙革命老区

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)07-0069-06

红色研学旅行指以红色资源为载体,以红色遗迹、红色英雄、红色文化、红色精神等为基本内涵,集研究性学习与旅行体验为一体的校外红色教育活动[1]。开展红色研学旅行不仅能更好地落实对学生课外实践能力的培养要求,还契合课程思政建设的目标,有利于落实立德树人根本任务。国家高度重视中小学生红色文化教育与爱国主义情感培养,出台了《教育部等11部门关于推进中小学生研学旅行的意见》《关于进一步加强新时代中小学思政课建设的意见》等意见,明确指出各地各校要统筹爱国主义教育基地、红色教育基地、研学教育基地等校外教育资源及地方特色教育资源,建立一批思政课实践教学基地[2]。如今,国内开展红色研学旅行的内容日益丰富且形式愈发多样,其主体涉及众多部门机构、社会组织、企业公司及各地中小学等,但普遍存在“重游轻学”的问题。此外,其形式大多以传统观光游览为主且产品组合单一,多样性、深入性及资源整合度不足,不仅缺乏与地域文化的紧密结合,还缺乏学科交叉融合和指向地理实践力的创新设计。因此,加强对红色资源的开发与利用、塑造学科交叉融合且融入思政的地理课程教学至关重要。目前,针对地理红色研学设计的相关研究集中于开发策略[3-5]和具体区域的研学方案设计,所涉研究区域相对较少,仍需在加强各地红色资源开发的基础上,设计更具地域特色和人文情怀的研学课程。

沂蒙山根据地、井冈山根据地与延安根据地并称中国革命战争时期最重要的三大老革命根据地,在这里熔铸并孕育出了党群同心、军民情深的沂蒙精神。沂蒙山区拥有诸如红嫂家乡旅游区、孟良崮战役遗址等具有深远历史意义的红色研学地点,不仅可有效传承沂蒙人民英勇顽强、无私奉献的红色精神,而且还是岱崮地貌的典型分布区,有助于使学生在研学实践中提升对独特地貌和地质构造的认知。此外,该区域还蕴含鲁南山区独特的地域文化与人文景观,当地的民俗文化、乡土风情、历史遗迹等构成了丰富的人文研学资源,有利于提升学生的乡土文化素养和家国情怀。因此,本文以沂蒙革命老区为典型红色地理研学案例区,基于“时空、认知、组织、色彩”四维框架进行地理核心素养提升和红色研学的深度融合,构建了“红、褐、蓝、绿、灰、黄”六色研学活动设计体系,以期打造具有地域特色的红色研学线路。通过设计以抗日战争、解放战争为主线的2条红色研学线路,期望学生在加深对岱崮地貌的自然地理认知的同时,感悟以红嫂家乡、孟良崮战役遗址等为载体的红色革命精神,体会鲁南山区民俗文化与历史遗迹中蕴含的人文景观特质,最终实现地理实践力提升与红色精神传承的双向赋能。

一、整体设计与研学目标

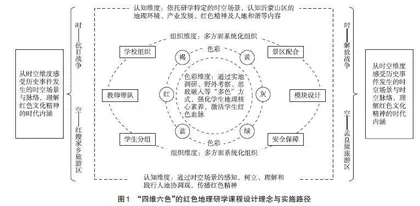

1.设计理念与实施路径

以红色资源为依托的地理研学具有“全方面、多维度、综合性”的特点,从时空、认知、组织、色彩4个维度出发,提出“四维六色”的红色地理研学课程设计理念与实施路径(图1)。①时—空交互:通过考察红色遗址、纪念馆等地,使学生亲身体验历史事件发生的时空背景并在脑海中形成其时空脉络,从而更好地理解红色文化的历史发展和地域分布。②人—地协调:通过引导学生探究红色革命根据地如何选择地理环境作为战略支点,以及地理环境对地域文化、产业发展、乡村振兴等方面的影响,使学生在实地考察和数据分析的过程中,理解人与自然、人与社会和谐共生的关系并深化可持续发展理念。③知—情融合:重温革命先烈的英勇事迹并升华出革命精神,激发爱国热情和民族自豪感,同时,通过故事讲述与角色扮演等方式,使学生在情感体验中深化对红色文化的理解和认同。④红—彩交织:通过深入挖掘沂蒙精神中的“红”、常山古村石板屋中的“褐”、水科普文化长廊中的“蓝”、山区林地中的“绿”、地质地貌中的“灰”以及蜜桃产业中的“黄”,将这些色彩丰富的元素融入研学活动,使学生在实践中感受研学特色和地理学科的魅力。

2.研学对象

本次研学活动适用于高二年级。研学课程主要涉及高中地理必修一中“地球的历史”“地貌”“植被与土壤”和必修二中“乡村和城镇”“产业区位因素”“环境与发展”等章节知识,要求学生在研学前有基础知识作为支撑,能在实践中理论联系实际,做到知行合一。

3.研学目标

基于“六色”设计理念,融合《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》提出的地理核心素养目标,设置了包括红色精神、家国情怀、实践育人在内的思政育人目标(表1)。

二、研学路线与内容

1.研学路线

考虑红色研学实践点的典型性和地理实践力提升的深入性,选择红嫂家乡旅游区和孟良崮旅游区2个景区作为研学点。在规划研学路线时,遵循交通便利性、路线顺畅性以及思政育人性的原则设计研学路线,以确保研学活动的实效性与高效性(图2)。

2.研学内容

综合考虑地理核心素养与意志品质、爱国主义精神的培养以及专业知识点和思政融入点[6],在内容设计上既要重视红色研学资源的挖掘、中学地理教学体系的构建,又要依托红色研学资源优化地理教学环节[7]。因此,研学活动采用情境教学、自主探究与小组合作等方式,融合地理教学和红色教育进行内容设计(表2、表3)。

三、研学活动评价

研学活动评价应遵循全面性、表现性、开放性、激励性原则[8],既要考查学生对知识的理解和掌握,又要考虑爱国主义情怀的培育和过程参与的积极性[9]。因此,本文的研学评价体系设计既契合地理核心素养与红色教育的主题,又体现了学生研学过程和成果汇报的参与度,达到了从多维视角进行综合评价的最终目的(表4)。

四、结语

沂蒙革命区的红色资源是革命历史的“见证者”和英雄事迹的“记录者”,不仅承载着“水乳交融、生死与共”的红色沂蒙精神,还蕴含着人地和谐、区域认同和文化传承等价值,是进行地理红色研学的重要区域和空间载体。传统地理教学模式将学生限制在校园内,而红色研学资源正是对地理课程教学资源的重要补充,能在很大程度上弥补传统教学的不足,并通过引导学生将所学知识充分运用于实践来实现知行合一。本次研学设计以历史为主线串联红色景点,通过深挖沂蒙革命老区红色资源中的“四维六色”内涵,重构课堂知识并引导学生独立解决地理问题,不仅能够强化其对地理事象的野外考察和观测能力,还能够在活动中高效进行红色思政教育和文化育人。同时,本文依托具体情境设置问题,不仅践行了地理学科情境教学理念,还运用问题式、启发式、探究式等多种教学形式培养学生的地理综合思维能力,能使其在实践中形成可持续发展的人地协调观。此外,沂蒙革命老区现存众多红色资源亟须深入挖掘并进行串联学习。因此,今后的研学设计可进一步挖掘其中的学科资源,立足学生和学校的研学需求,构建多学科融合的研学课程体系和服务体系。

参考文献:

[1] 袁志玲.核心素养视角下红色研学旅行活动的设计与实施[J].中学地理教学参考,2021(22):90-91.

[2] 教育部关于进一步加强新时代中小学思政课建设的意见[J].中华人民共和国国务院公报,2023(2):43-47.

[3] 黄坚.从地理视角谈红色研学旅行资源的开发策略[J].中学地理教学参考,2022(20):90-92.

[4] 雷鸣.开展红色研学的四个原则[J].中学地理教学参考,2022(3):1,70.

[5] 庄宁.中学地理教学中开展红色研学的策略探析[J].中学地理教学参考,2021(22):92-93,96.

[6] 段玉山,袁书琪,郭锋涛,等.研学旅行课程标准(一)——前言、课程性质与定位、课程基本理念、课程目标[J].地理教育,2019(5):4-7.

[7] 陈禾.中学地理教学中红色研学资源的融入[J].中学地理教学参考,2022(14):42-43.

[8] 周维国,段玉山,郭锋涛,等.研学旅行课程标准(四)——课程实施、课程评价[J].地理教育,2019(8):4-7.

[9] 王雨晨,全汝逸,廖雨婷,等.地理核心素养下革命纪念地研学课程开发与设计——以江西省怀玉山爱国主义教育基地为例[J].中学地理教学参考,2022(11):86-89.

通信作者:丁志伟