依托高校资源的“地理+”研学实践课程设计研究

作者: 鲜洁 彭立 张慧娟 程武学 胡颖

摘 要:研学实践课程具有整合性特点,是实施多学科融合的天然载体。目前,研学实践大多依赖校外场景,高校资源开发利用较少,且在多学科融合的路径上存在痛点。本文以地理为核心学科,挖掘高校优质研学实践资源,构建“研学实践目标融合—研学实践内容融合—研学实践活动融合—研学实践评价融合”的“地理+”研学实践课程模式,并以高中生为研学实践对象设计具体案例,以期为研学实践课程设计提供思路和方法。

关键词:高校;研学实践资源;“地理+”;研学实践课程设计

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)07-0062-07

研学实践是一种基于实践体验的研究性学习活动,属于中小学综合实践活动课程范畴。段玉山等学者指出研学实践课程(以下简称“研学实践”)在课程性质上具有整合性特点,并在课程理念上要求突破学科界限,推进多学科融合、主题式学习[1]。地理学科的特点决定了以地理学科为先行和主导开展多学科融合的研学实践在学生核心素养培养中具有重要地位。

目前,开展研学实践的资源和场所大多依赖校外场景,依托高校资源的较少。相对于其他研学实践基地,高校有着独特的资源优势 [2]。但2018年教育部办公厅公布的337个全国中小学生研学实践教育基地名单中,高校研学实践基地仅有9个[3]。

基于此,本文以四川师范大学为例,探讨依托高校资源进行“地理+”研学实践课程设计的思路,以此作为开发整合高校资源、服务于基础教育研学实践课程的参考。

一、高校研学实践资源的深度分析

研学实践资源指为达成一定的培养目标,支持体验性学习过程的各要素和条件。高校因其教育和科研功能而拥有特殊的研学实践资源。

1.资源特点

随着各学科的建设和信息技术的发展,高校成为各学科发展的前沿阵地,人才师资和学习资源高度集中,教育信息化的高端形态也往往首先出现和应用于此。因此,高校研学实践资源具有集聚效应显著、智慧系统支撑度高、学术前沿科普优势明显的特点。

2.资源的教育价值

目前,高校逐步以包括但不限于研学实践活动的方式向社会开放和共享学术资源。通过参与高校组织的科学普及、志愿服务和社会实践等研学实践活动,中小学生能够学习到研究创新、团队协作和社会参与的重要性,帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观[4]。因此,高校研学实践资源在社会服务、知识传授和立德树人等方面具有重要的教育价值。

3.资源的主要类型

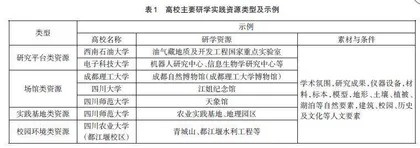

高校研学实践的资源类型主要表现为研究平台、场馆、实践基地、校园及周围环境。这些不同类型的资源中蕴含着丰富的研学实践素材与条件(表1)。

4.四川师范大学 “地理+” 研学实践资源梳理

研学实践的课程目标与学生的核心素养培养互为交织,在“地理+”研学实践中,相较于其他学科,物理、化学、生物、历史这4门学科的核心素养培养与地理核心素养培养之间的关系更加密切。因此,本文主要梳理四川师范大学以地理为核心学科,以物理、化学、生物、历史为融合学科的研学实践资源(表2)。

二、“地理+”研学实践课程的设计

有效教学的灵魂三问“我要把学生带到哪里”“我怎么把学生带到那里”“我如何确定已经把学生带到了那里”,它们对应着教学目标、教学过程和教学评价等教学要素。当这些基本问题延伸到多学科融合教学时,我们面临着新的挑战:为什么要融合?怎么融合?如何评价融合效果?[5]其中,“为什么要融合?”在教育界已经有了共识。而广泛存在的痛点是多学科有效融合的方式,以及如何评价这种融合的效果。从该痛点出发,探索“地理+”研学实践课程设计是本文研究的重点。

1.设计思路构建

研学实践是一门课程,故上文提出的“怎么融?”和“如何评价融合效果?”两个问题可落脚在课程开发的原理上。泰勒现代课程理论认为,课程开发的几个主要步骤为:选择和确立学习目标、选择学习经验、组织学习经验、评价教学效果。该理论为多学科融合的教学提供了概念模型,即“目标融合—学习内容融合—学习活动融合—评价融合”。

按照这一概念模型,可从“研学实践目标—研学实践内容—研学实践活动—研学实践评价”4个要素构建课程框架,并关注多学科的有效融合,形成如图1所示的“地理+”研学实践课程设计思路。

2.依托高校资源实施课程设计

依照上述设计思路,本文依托四川师范大学的“地理+”研学实践资源(表2),以高中学生为对象,阐释“地理+”研学实践课程设计过程并呈现实施案例。经过整合提炼,四川师范大学研学实践资源群主要支撑“古代天文智慧与现代天文观测、认识地球表层自然地理要素、理解生物与地理环境的关系”三大内容,构成“俯仰乾坤,宇宙探秘”“探索自然,勾勒地表”“生命,地表最活跃的力量”3个研学主题。

(1)目标融合实现研学实践目标设计

“研学实践课程总目标—核心素养目标—研学实践目标”是设计“地理+”研学实践目标应厘清的目标系统,其中上位目标是下位目标的统领,下位目标是上位目标的支撑。研学实践课程属于综合实践活动课程范畴,故目标系统中的“研学实践课程总目标”应遵循教育部《中小学综合实践活动课程指导纲要》中的要求;“核心素养目标”和“研学实践目标”均需从学科融合的角度进行设计。融合的关键主要包含2个层面:①在核心素养目标层面,要深入解读以地理为主导的各学科核心素养内涵,寻找它们之间的内在联系,构成相互融合的体系,这有利于围绕学生核心素养培养目标,整合跨学科融合的研学实践资源,包括跨学科的思想、概念、理论、资料与信息、方法和工具等[6];②在研学实践目标层面,要紧密联系研学实践主题,在其统领下设计具有融合性的具体研学实践目标。

按照这一目标设计思路,结合四川师范大学3个研学实践主题,设计了“地理+”研学实践目标(表3)。

(2)内容融合实现研学实践内容设计

研学实践资源是研学实践内容的载体,根据研学实践主题和研学实践目标,将地理知识和资源置于中心位置,有序地展开多学科知识和资源的联结,以此来实现内容融合。需要注意的是,此处的“联结”在实践中容易沦为多学科知识和资源的机械拼接。避免这种机械拼接的方法之一是,寻找一个各学科知识的共同“生长点”,围绕该“生长点”,打破学科壁垒,完成多学科内容的结构化,进而实现真正的内容融合。这个“生长点”可以是反映知识群中心逻辑的核心概念,各学科知识围绕该核心概念所包含的中心逻辑(链)来组成结构,建立立体的研学实践内容体系,并在其中体现地理问题对多学科内容的需要。

第一步,提炼核心概念。核心概念建立在对知识群共同的中心逻辑(链)的认识基础上,二者的提炼过程能有效统整各学科内容。按此思路提炼出的各核心概念和中心逻辑(链)如表4所示。第二步,依循中心逻辑(链),结构化研学实践内容。依据表4的中心逻辑(链),将3个研学实践主题各自的研学实践资源进行梳理与整合,形成能紧密生长在中心逻辑链上的研学实践内容,这样的整合就是结构化了的研学实践内容,自然也就完成了学科的融合(图2)。

(3)活动融合实现研学实践活动设计

“问题—任务—活动”是研学实践活动的必由路径,其中“问题设计”是关键。问题设计可借鉴芬兰教育界提出的“现象学习”模式,从关注真实世界的现象开始,契合内容融合设计阶段里“中心逻辑”的问题(群),系统地将各个学科相关联,进而引导出任务和活动。这既符合研学实践课程的理念,也符合学习者从感性到理性的认知规律。更重要的是,它模糊问题的学科边界,使学生调动跨学科的思想、内容与方法进行研学实践[6]。据此思路,设计层层递进的问题链和具体的研学实践活动(表5)。

(4)评价融合实现研学实践评价设计

综合实践活动课程关注学生综合素质的持续发展,故在评价上宜采用多元化形式,将过程性评价和成果展示评价相结合;同时,坚持多主体评价,通过学生自评、生生互评和教师评价等多种评价方式,全方位、多角度地评估学生的研学实践活动成效。

本文从过程性评价和结果性评价2个方面,针对综合实践活动课程目标的4个维度进行学习水平评价,评价指标体系如表6所示。

三、结语

教育的本质在于“唤醒”,学生综合素养的发展其关键在于“实践”,前者为后者提供持续性动机,后者的实现则会激发更多求知欲,二者共同之处是需要依赖高质量的体验。高校的多学科高聚集性资源是不可多得的能满足高质量体验的特殊课程资源,为促进学生综合素养的发展提供了极为便利的条件。此外,为保证研学实践课程实施中的多学科融合真正落地,需采用溯源的视角,提炼具有生长点属性的核心概念,构建中心逻辑链,从而寻求结构化的而非机械拼接的、逻辑贯穿的而非碎片叠加的课程设计模式,这是研学实践课程走向有序发展的必由之路。

参考文献:

[1] 段玉山,袁书琪,郭锋涛,等.研学旅行课程标准(一)——前言、课程性质与定位、课程基本理念、课程目标[J].地理教学,2019(5):4-7.

[2] 龙海丽,张士伦,张玮.高校研学基地建设路径初探——以北部湾大学为例[J].公关世界,2022(19):64-65.

[3] 教育部办公厅关于公布2018年全国中小学生研学实践教育基地、营地名单的通知[EB/OL].(2018-11-01)[2024-07-12].http://www.moe. gov.cn/srcsite/A06/s3321/201811/t20181106_353772.html.

[4] 贾俊花,李丽军.中小学生研学实践视域下高校资源功能发挥浅议[J].包头职业技术学院学报,2020,21(1):18-20,38.

[5] 杨海鸿,郭宇祺,乔观民,等.多学科融合型研学课程设计与实施——以世界灌溉工程遗产姜席堰为例[J].地理教育,2024(3):70-75.

[6] 胡运鹏.基于跨学科资源整合的中学地理研学旅行方案设计研究——以自然地理类为例[D].武汉:华中师范大学,2023.