整本书阅读教学实践探索

作者: 王超

目前,不少教师在推进整本书阅读时仍面临诸多困惑。尽管教师精心准备了导读课,学生有时还是会觉得看不懂、不理解。教师要正视整本书阅读推进中的困难,找准突破口,找好切入点,明确阅读的目标,寻找方法步骤,让学生在阅读中丰富精神世界,让阅读成果真正转化为学生成长的养分。笔者在整本书阅读的教学中进行了一些实践探索,下面谈一谈。

一、科学设定阅读目标,激发阅读兴趣

在引导学生进行整本书阅读之前,教师要结合课标思考:为什么编者把该书目选入教材?教师科学设定阅读目标,才能充分激发学生的阅读兴趣,让他们主动地走进整本书阅读。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出“文化自信”是语文学科的核心素养之一。]“教学建议"从实践层面再度明确"立足核心素养,彰显教学目标以文化人的育人导向"[2]。《经典常谈》介绍了我国主要的传统文化经典,是培养学生文化自信的极佳素材。朱自清在《经典常谈》的序言中写道:“在中等以上的教育里,经典训练应该是一个必要的项目。经典训练的价值不在实用,而在文化。"[3这就告诉我们,《经典常谈》一书的阅读目标应设定在文化理解层面,而不在修辞、技法、章法等这些所谓的“实用"层面。叶圣陶评价《经典常谈》为“一些古书的‘切实而浅明的白话文导言'"[4]。“因这本书的导引,去接触古书,就像预先看熟了地图跟地理志,虽然到的是个新地方,却能头头是道。"[5]可以说,《经典常谈》是走进中华优秀传统文化的敲门砖。因此,在《经典常谈》整本书阅读的教学中,教师应当充分激发学生的阅读兴趣,带领他们真正走进中华优秀传统文化的世界。

教师可以让学生先浏览《经典常谈》一书,感受经典的魅力。我请学生利用周末时间浏览《经典常谈》,并在课上初步谈谈感受。有的学生说:“我虽然对书中讲到的《说文解字》《周易》《尚书》等不是很懂,但是感觉还是蛮有意思的。”有的学生举例说:“我姓周,读了《经典常谈》才知道‘周'这个字竟然有多种写法。我原来对爸爸私章上的字感到奇怪,现在知道那些字原来是篆书。昨天和同学们分享了我的发现,同学们也都纷纷找自己姓名的文化起源。"学生的发言让我体会到,阅读的种子已经在他们心底萌芽了。

此后,我布置学生阅读全书。一周后,我在阅读交流课上问学生:“同学们阅读了《经典常谈》,有什么阅读收获吗?"这里,我把“浏览"改为“阅读”,本意是暗示学生,对自己感兴趣的章节可以精读而不是浏览。有的学生说:“书中的‘小学'和我原来想的很不一样。”有的学生说:“知道了不少书法家的名字。”听了几个学生的发言后,我及时引导他们:“阅读《经典常谈》这本书,不仅要知道读到什么,还要知道为什么读它。读它,我们能知道汉字是怎么造出来的,还能知道读《春秋》《论语》对我们生活和学习的好处。”看着学生一脸惊讶的样子,我知道,学生对阅读《经典常谈》又有了新的兴趣。之前,我让学生读书,会考查他们“读到什么”,现在则转变为让学生回答“为什么读”“为什么对书中的某一章或某一部分有兴趣”。这其实是在启示学生,读书有方法,贵在得法,贵在有用,贵在想读。“有看法”“有启示”“有收获”,这就是读书的价值。

二、重点指导阅读方法,推动阅读进程

学生的阅读兴趣被激发起来后,教师要重点指导学生整本书阅读的方法,构建梯度化指导体系,让学生“化被动为主动”地去阅读。教师可以根据文体特征设计阅读路径,帮助学生建立阅读框架,引导学生通过持续性的阅读实践,涵养读书的心性。在《经典常谈》整本书阅读教学的过程中,我尝试运用如下阅读方法进行指导:

(一)选择性阅读:在进程之初,提升学生阅读的主动性

选择性阅读是一种基于学生认知储备与主观诉求的理性阅读策略。该策略通过培养学生阅读经典的兴趣,促进学生更好地建立与文本的对话,实现从“被动接受"到“主动建构"的跃迁。

在学生阅读《经典常谈》之初,我没有要求他们按页码顺序阅读,而是让他们选择自己感兴趣的章节阅读。学生在八年级下册第三单元学习了《〈诗经>二首》,于是有的学生以此为兴趣点,先读了《经典常谈》的《诗经第四》;有的学生对《论语》比较感兴趣,就先阅读了《经典常谈》的《四书第七》。然后,我引导学生结合阅读,谈谈自己感兴趣的话题,学生自然有话可说。在这样的交流中,学生也感受到《经典常谈》一书的魅力。

(二)专题式阅读:在进程之中,促进学生对阅读内容的理解

专题式阅读要求学生在初步阅读的基础上,将散点式的阅读感受转化为模块化的认知体系。《经典常谈》共13篇,每篇均有论述的侧重点。例如,《说文解字第一》侧重于论述汉字形义演变与许慎的文字学,《周易第二》侧重于论述卜筮之法与阴阳辩证思维,《诗经第四》侧重于论述诗歌的言志传统与社会教化功能,等等。教师可以根据书中每篇论述的侧重点,指导学生开展专题式阅读,帮助他们读有所获。

例如,结合《诗经第四》的阅读,我引导学生进行了“比兴妙用”的专题式阅读,结合八年级下册第三单元的《<诗经>二首》,引导他们发现物象与情感的关联。这样的专题式阅读既有助于学生深人理解《诗经第四》的内容,也促进了他们对《诗经》“比兴"手法的认识。如此,学生在阅读的过程中有所收获,也引起了他们的阅读期待,最终形成“既见树木,又见森林"的良性循环。

(三)对比式阅读:在进程之尾,尝试延展学生阅读的边界

对比式阅读能够帮助学生突破单一视角的局限,构建知识体系,在思想碰撞中深化理解,促进他们从被动接受转为主动探究,培养批判性思维。《经典常谈》包含了多部典籍,教师可以引导学生从这些典籍出发,对比其中蕴含的思想差异,从《经典常谈》这本书的阅读走向经典的阅读。

例如,从《经典常谈》中的《四书第七》出发,我引导学生将《论语》和《道德经》中蕴含的思想进行了比较。《论语》强调“克己复礼”的伦理秩序,主张通过修身齐家实现社会和谐;《道德经》则提出“道法自然”,主张“无为而治”。学生从这两部典籍的对比出发,探究儒家和道家的思想差异,思考“入世与出世”这一深刻命题,最终达成通过经典阅读提升认知水平的目的。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jyzy20250214.pd原版全文

三、巧妙设计阅读活动,展现阅读成果

在整本书阅读过程中或结束后,教师可以设计一些阅读活动,引导学生展现阅读成果,使学生在这一过程中收获成就感与自信心。在教师精心策划的阅读活动中,学生深化对书籍内容的理解,加强与同伴之间的思想碰撞与情感交流,进一步激发阅读动力。在《经典常谈》整本书阅读的教学中,我主要设计了以下几个活动:

(一)结合生活经验的畅谈经典活动

畅谈经典活动主要是让学生围绕《经典常谈》一书,结合自己的生活经历,谈谈阅读心得、阅读感受。例如,有的学生喜欢阅读《三<礼>第五》一篇,也由此了解了不少相关内容。有的学生结合扫墓活动谈感受,谈得有理有据。有的学生联想到亲人去世,谈得言辞恳切,令人动容。在畅谈经典活动中,学生真切地感受到了“孝”文化的传承,领悟了“礼仪之邦”的深刻内涵。

(二)利用思维导图的文本梳理活动

文本梳理活动主要是让学生结合《经典常谈》绘制思维导图,梳理文本。学生以《经典常谈》一书的中心主题为根本,在绘制思维导图的过程中拓展经典的脉络,将作者对经典的解读转化为可触的知识网络,完成对《说文解字》《尚书》等文本的认知重构。有的学生以“诸子源流”为中心绘制思维导图,辐射儒家、道家、法家各学派的思想特征与历史影响,使抽象的理论成为可追溯的思维路径。有的学生将《诗经》的“六义"与现代文学理论对照,绘制思维导图,实现知识迁移,也透露着跨文本阅读的隐性思考。学生在绘制思维导图的过程中融入自己对文本的独特体验,取得了“入于睛,思于心,绘于形”的良好阅读效果。

(三)基于内容重构的“百生讲坛”活动

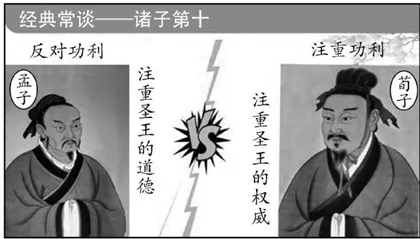

“百生讲坛"活动要求学生在深度理解文本的基础上,把阅读收获“外现于声”。这需要学生将《诗经》的比兴手法、《史记》的纪传体例等“学术内容"重构为表达通俗且易于理解的“学生内容”。例如,有的学生在讲解《<尚书>第三》时,模拟竹简复原的场景,直观呈现古籍传承的艰难;有的学生在讲解《诸子第十》时,加入了辩论的环节(如图1),实现了文史知识与批判性思维的同步生长;还有的学生在讲解《辞赋第十一》时,展示了摘录的名句(如图2),让听课的学生真切地体会到古人的智慧。“百生讲坛"活动让学生深切感受到经典不再是尘封的铅字,而是可触摸的文化符号,实现了“让书写在古籍里的文字活起来"的阅读目标。

如何有效地开展和推进整本书阅读教学,是当前语文教师要思考的重要问题。它要求我们不断创新教学方法,激发学生的阅读兴趣,培养良好的阅读习惯,同时注重个性化阅读指导,让每个学生都能在整本书的阅读之旅中找到属于自己的收获。教师要引领学生享受阅读的乐趣,为他们的终身学习和全面发展奠定坚实的基础。

参考文献:

[1][2]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)S.北京:北京师范大学出版社,2022:4,44.

[3][4][5]朱自清.经典常谈[M].海口:南方出版社,2023:序1,145,145.

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jyzy20250214.pd原版全文