在解题教学中巧用 “ 问题链 ” 提升学生抽象思维能力

作者: 谢海勤

问题是思维的指向灯,也是思维的引擎,研究数学往往以问题为开端,学习同样从问题开始。在学生思维生长的关键时刻,老师需要结合教学内容开展问题与问题链的设计,为学生提供源源不断的学习动力,让教学内容在问题的铺垫下循序渐进、润物无声。在高中数学解题教学中,我们可以巧用“问题链”提升学生的抽象思维能力。

一、 合理运用问题链, 夯实基本 概念

在以往的高中数学概念教学中,存在“一个定义,三项注意,几个例题,大量练习”的现象,这种做法导致概念理解的浅层化、形式化,而形式化的、空洞的概念定义是无法用于解决问题的,是没有迁移能力的。此时,高中数学教师可合理运用问题链的方式重新规划教学,自然地引入新概念,为学生带来新颖的学习方式,将概念融入问题链中,辅助他们更好地理解。例如:

在高中数学《函数的概念及其表示》这节课的“函数概念”教学中,设置一系列的问题,让学生动脑思考,通过自己的类比、归纳而得出函数的特征,获得函数的概念。教学设计如下:

出示课本 60 页的问题 1 ,并提出下列问题。

1.1:这段时间内,列车进行的路程 S(单位:km)与运行的时间 t(单位:h)的关系如何表示?这是一个函数吗?

1.2:你认为如何描述才能准确反映这个问题情境?

设计意图: :让学生关注自变量的取值范围,为从集合的观点来定义函数做好铺垫。

并引导学生用数学的眼光去分析对象的数学本质。

出示课本 0 60 页的问题 2 2 ,并提出下列问题。

2.1:你认为该怎样确定一个工人的每周所得?一个工人的工资 w 是他工作天数 d 的函数吗?

2.2: 你能仿照问题 1 中对 S 与 t 的精确表示,给出这个问题中 w 与 d 的对应关系的精确表示吗?

设计意图 :让学生关注自变量的取值范围不同,函数就不同,让学生进一步发现这个范围的重要地位。引导学生用数学的语言表示研究对象的本质数学,完成第一次抽象。

出示课本 60 页的问题 3 ,并提出下列问题。

3.1:在这个问题中,I 是 t 的函数吗?

3.2:你能根据图 3.1-1 找到中午 12 点的 AQ1 的值吗?

这个值是否是唯一存在的?

3.3:对于数集A 3 ={t|0≤t≤24}中的任意一个 t,你会用什么方法寻找此时对应的 I 的值,唯一吗?

设计意图 :让学生关注对每一个自变量,仅有一个函数值与之相对应,认识函数概念中的唯一性。

出示课本0 60 页的问题 4 ,并提出下列问题。

4:你认为按表 3.1-1 给出的对应关系,恩格尔系数是年份 y 的函数吗?这个对应关系可以表述为“对于任意一个年份 y,都有 B4={r|0<r≤1}中唯一确定的 r 与之相对应,你认为正确吗?

设计意图 :引导学生进行抽象概括问题,并进一步感知函数概念中“对应”的本质,完成第二次抽象。

5.1:上述分析的问题 1—问题 4 中的函数有哪些共同特征?由此你能概括出函数的本质特征吗?

在上述案例中,通过一系列问题链的引导让学生经历一个“观察-比较、分析-抽象、概括”的思考过程。这样就可以很好的落实以数学知识发生发展过程为载体进行“思维教学”这一数学课程的核心任务,使学生不仅学会知识,而且受到研究方法的训练,从而培养学生的抽象思维能力,逐步发展独立解决问题的能力。

二、精心设计问题链,易化数学难点

在解题教学中,教师可根据教学难点精心设计问题链,将这些知识要点分散至各个问题中,降低学生的学习和理解难度,促进他们新认知结构的发展与形成。对此,老师可围绕教学难点精心设计问题链,通过一系列循序渐进的问题,带领学生层层递进、逐步深入,产生一种引人入胜的感觉,从而帮助他们突破难点。例如:在高中数学《椭圆及其标准方程》这节课的“标准方程的推导”教学中,设置一系列的问题。教学设计如下:

1.1:在前面我们是如何得到圆的方程的,有哪些步骤?

1.2:类比圆的方程的推导过程,我们又改如何推导出椭圆的方程呢?

设计意图 :引导学生复习旧知识,并能用类比的学习方法,迁移应用到新知的学习过程中。

2.1:根据椭圆的图形特性,我们该如何建立坐标系才适当?有几种方案?

2.2:建立如图的坐标系后,你能观察到哪些特殊的点?点的坐标是什么?

2.3:根据椭圆的定义,你能建立涉及 P 点的等量关系吗?

设计意图 :提示学生对复杂的算式,以其结构特征,做出合理的变形,再进行运算,进而提升学生的数学运算能力和数学抽象思维能力。

此教学案例中,老师引导学生用类比的研究方法,寻求解决问题的一般方法。

椭圆标准方程的化简过程比较复杂,一方面通过一些前置的训练引导学生发现化简策略。我们要从长远考虑,开发学生的多元智能、鼓励学生的思维碰撞、善待学生的奇思妙想,只有这样,学生的数学抽象思维能力才能得以提升。

三、科学应用问题链,巩固解题技能

在高中数学解题教学中,可以从学生固有的知识基础和学习经验为出发点,科学运用“提出问题——解决问题——提出问题”的循环式问题链,各个问题由简单至复杂,环环相扣,推动他们综合巩固数学知识与技能。

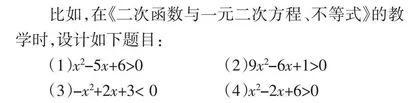

比如,在《二次函数与一元二次方程、不等式》的教学时,设计如下题目:

设计意图 :让学生学习从一元二次函数的角度来解决一元二次不等式的办法,并能升华到用函数的角度来解决不等式的问题的求解意识。

然后给出下列问题:

1:在刚才的解题过程中,你认为要注意什么?

2:你能总结出求解一元二次不等式的步骤吗?

在此教学案例中所设计的问题链,目的是引导学生除了用代数法外,更要学会用函数法处理不同类型的不等式,为提炼总结用函数法解任意的一元二次不等式作铺垫,提升学生的数学运算素养和抽象素养。

综上所述,在高中数学解题教学活动中,教师需深刻意识到问题链的作用和价值,巧妙地将问题链应用至多个教学环节,包括概念、重点、难点和习题训练等,通过全方位的覆盖,优化解题教学,从而提高教学效率,培养学生自主学习的能力和深入探究的能力,提升学生的抽象思维素养,进而为学生的未来发展打下良好的基础。

(本文系济源市市教育科学规划课题在高中数学解题教学中提升学生抽象思维能力的实践研究 2023-JKGHB-24 的成果论文)