经典常谈——《说文解字》第一(三)

作者: 北大森哥导读

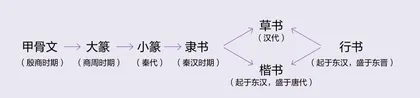

中国书法字体的演变

秦始皇统一中国后,命丞相李斯将大篆略加省改,作为规范的文字,即小篆。所以,相对而言,甲骨文、金文(钟鼎文)、石鼓文是先秦时代的文字书体,统称大篆。反过来说,小篆是大篆的对称,是古文字发展到最后一个阶段的正体文字。小篆在秦系书体——石鼓文等先秦篆书的基础上,逐渐脱离甲骨文和大篆的象形因素,确立了长方形的结体法和圆起圆收的运笔法,强调笔画的均匀分布和对称中的变化,以具有图案式的装饰美。

小篆书体可以分为笔画圆润如玉筷一样的玉箸篆和笔画纤细如线、刚劲如铁的铁线篆两种。玉箸篆之“箸”,亦作“筋”,俗称筷子,因小篆的笔画圆如玉筋,所以叫玉箸篆;铁线篆,即指笔画纤细圆润、刚劲挺秀,风格独具的小篆。一般认为玉箸较粗,铁线较细,其笔法、字法实为一致。

小篆与大篆相比,结构的符号性和装饰性大为增强,图画性和象形性明显减弱,其字体更加抽象化、规范化。笔画粗细均等,圆转流畅。结构平衡对称,体正势圆,字形修长见方,大小相同。尽管小篆的变革使文字趋向统一、规范,但随着社会发展的需要,小篆因结构严谨、书写费时而难以适应。因此在秦代通行标准小篆以外,一种书写更为便捷的书体——隶书就产生了,并大量用于社会生活中。

隶书是汉字的五种基本字体之一。隶书的产生标志着汉字进入今文字时代。隶书产生初期并无定名,在发展过程中出现了多种称谓,如佐书、隶书、隶文、隶草、古隶、八分书等。现代一般以“隶书”为其通称,而把早期隶书称作“古隶”,特征鲜明的成熟隶书称为“八分书”。

对隶书的“隶”的释义有多种,主要是附属、隶属、辅佐之义,表明早期隶书在文字使用中的地位。隶书只是在篆书俗体的基础上生成的,在很长的历史时期内是附属于篆书的辅助性字体。人们一般在庄重严肃的场合用正体小篆,日常书写多用隶书。因当时书写隶书的人多为从事公文抄写的小吏,或职位低微的“徒吏”,所以,隶书之名的由来,这也是一种说法。

隶书由于具有简便快捷的优越性,因而在汉代得到迅猛发展,使用更加广泛,地位日益提高,至迟在东汉便已取代篆书成为官方正体。

隶书与篆书相比:第一,笔画改变,即圆笔改为方笔、连笔改为断笔、曲笔改为直笔,而且粗细有别,末笔大都出现挑势;第二,形体结构改变,即偏旁简化和省并,字形由长形变为扁形或方形。

隶书的产生是汉字发展史上第二个里程碑,在书法史上占有极为重要的地位,它孕育繁衍了草书、行书和楷书,为书体的全面发展创造了基本条件。

草书,起源于汉代,在汉代中后期,草书的美感逐渐为人们所认可。东汉末年基本定型,由草创到最终形成经历了很长时间的孕育。汉代末年赵壹的《非草书》云:“盖秦之末,刑峻网密,官书烦冗,战攻并作,军书交驰,羽檄纷飞,故为隶草,趋急速耳。示简易之指,非圣人之业也。”我们从出土的大量秦汉简牍中可以发现草书产生的印迹,这也基本上印证了赵壹的论断基本符合历史事实。由此看来,草书的演化并不是一朝一夕完成的,从现在的考古资料及研究成果来看,这个演化期大约有200 年(战国晚期至公元前24 年前后)。

草书经过千年的发展,变化很大,一般分为两个大类:章草和今草。章草是与隶书同时的草书,带有隶书的笔意,这种草书一般是字字独立,不连写,很规范;今草是与楷书同时的草书,没有章草的波磔形的笔画,显得流畅简洁。今草又有小草、大草、狂草之分。这些概念都是为了区别今草中不同的形态而有的称呼。本来没有小草之名,因为唐代张旭、怀素将草书写得很夸张,便将张芝、王羲之等人的草书叫作“小草”,而将张旭、怀素那些夸张的草书叫作“大草”,更为夸张的叫作“狂草”。

楷书也叫作真书,它与行书始创于汉代,流行于魏晋,兴盛于隋唐。行书介于草书与楷书之间,是楷书的流动和写意。行书分类的常见角度和结论有三种。第一,按照与楷书和草书的关系划分为“行草”“行楷”两类。第二,按照时代风气来划分,如清代梁巘《评书帖》所说:“晋尚韵,唐尚法,宋尚意,元明尚态。”第三,按照审美风格来划分,如分为妍媚、雄强等。如今,专门从事书法理论研究的专家学者还将行书分为以下五类,以供书法爱好者学习:第一,原生行书;第二,经典行书;第三,宋元明清文人行书;第四,明清大幅纵势行书;第五,篆隶北碑影响下的行书。

楷书是一种集实用性、规范性、欣赏性、艺术性于一体的书体,代表着汉字书体最为成熟和完善的形态。它融合了篆书圆转对称、隶书方折明晰、行草简易便捷等诸多优美的因素,具有易写易辨、方正规范、笔画端谨等特点。学习楷书,可以入规矩,打基础。正如宋代书法家蔡襄《论书》所说:“古之善书者,必先楷法,渐而至于行草,亦不离于楷正。”

楷书作为一种书体,若按时代划分,可以有晋、魏、唐楷等类别,若按风格分,可以有欧、颜、柳、赵等类别,不一而论。

中华造字圣人——仓颉

在开封市柳园口乡的刘庄村有中华造字圣人仓颉的墓,据说,仓颉死后就安葬在此处。

仓颉生活在远古时代中原地区,是黄帝的左史官。在他发明文字以前,原始社会的人们采用“结绳记事”的方法记录事情,用以流传生活经验或教训。部族中每发生一件重要事情,就在草绳上系一个疙瘩,大事情系个大疙瘩,小事情系个小疙瘩。“古者无文字,结绳为约,事大,大结其绳;事小,小结其绳。”时间久了,绳上的疙瘩就越系越多,到最后谁也弄不清每个疙瘩代表了什么事情。到了伏羲氏时代,人们又发明了用画八卦图来记录事情的新方法,这种方法是用三根横线组成一个图案,用来表示自然界中的各种事物。八卦符号虽然比结绳记事所表达的意思清楚多了,但也无法更具体更完整地表述事情或者思想,同样很难用以记录生活经验教训及交流情感。到了黄帝时代,出现了转机,左史官仓颉自幼聪慧,能画出许多符号表达不同事物。为了把更多人和事的信息都记录传播开来,他决定创造一种能够表达各种事物和思想的“图画”。民间至今还流传着这样一个传说:一天,仓颉参加部落的集体狩猎活动,走到一个三岔路口,几位老猎人为往哪条路走而争辩起来。他们的依据是看到了地上野兽的脚印,认定猎物的踪迹。正在为寻找记事方法苦思冥想的仓颉,突然来了灵感。既然每种野兽的脚蹄印不同,那么就可以用不同的“图画”来表达不同的意思了。于是仓颉观察“鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契”,“于是穷天地之变,仰观奎星圆曲之势,俯察龟文鸟羽山川,指掌而创文字”。经过观察鸟兽行迹和山川万物的形体,他领悟到纹理可以区别。一套既有象形,又有指事,能够表达世界上各种事物和思想感情的文字,终于被创造出来了。他把自己创造的文字献给了黄帝,黄帝大喜,下令各部族推广使用,这样文字便流传下来。仓颉也就成为中华历史上第一位文字学家,被尊称为“造字圣人”。

仓颉开创了文明之基,使华夏子孙由蒙昧荒蛮走向理性文明,故而又被称为“文祖”。

许慎对“仓颉造字说”的完善

古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地。视鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物。于是始作《易》八卦,以垂宪象。及神农氏,结绳为治,而统其事。庶业其繁,饰伪萌生。黄帝之史官仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契。百工以乂,万品以察,盖取诸《夬》。《夬》:扬于王庭。言文者,宣教明化于王者朝廷,君子所以施禄及下,居德则忌也。

【原文】仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。其后形声相益,即谓之字。字者,言孳乳而浸多也。

——《说文序》

其一,阐释了早期记事工具向成熟文字体系发展的历程。许慎首次把伏羲创八卦、神农结绳而治和“仓颉造字”的故事勾连起来,为我们描绘了人类改进记事工具的历程。其二,阐释了仓颉创制汉字的方式。在造字的最初阶段,仓颉通过描摹物体的轮廓图形来造字。用这种方式创造出来的就是今天所说的“象形字”和“指事字”,都是独体字,称为“文”;在之后的阶段,仓颉便通过形声相益的方式,将“文”孳乳为“字”,用这种方式创造的,则是今日所言的“会意字”和“形声字”。

古文字学发达以来,学者们指出了《说文》篆形和解释上的不少错误;但是这并没有从根本上影响《说文》的价值,也没有降低《说文》对古文字学的重要性。《说文》是一部资料丰富、体系严密的小篆字典,是古文字和今文字(隶书、楷书)之间的一座桥梁。如果没有《说文》,不少字在古文字里和隶、楷里的字形就很难联系起来,要把这些字的古文字辨认出来也就比较困难了。有些在古文字里有明显区别的字或偏旁,在隶、楷里已经变得混而不分或很容易混淆了。要想弄清楚这方面的情况,也离不开《说文》。研究古文字的人如果对《说文》不太熟悉,就很容易闹笑话。

联合国中文日(UN Chinese Language Day),又称“联合国汉语日”。联合国新闻部将中文日定在中国农历二十四节气之谷雨,以纪念“中华文字始祖”“造字圣人”仓颉。2023年4月20日是第十四个联合国中文日。