丽江:山水相逢入画来

作者: 新作文

你是否曾幻想过,自己是一滴水,在古老的石板路上跳跃,在清澈的溪流中流淌,穿过繁华的街巷,最终汇入大江海洋?本期,让我们跟随阿来的散文《一滴水经过丽江》,探访古城,寻觅时光的温柔。

城市名片

美誉:高原姑苏

位置:地处青藏高原东南边缘,横断山脉东部,金沙江中游,云南省西北部。

名人:木公、戴汝吉、周霖、和贵华……

景点:玉龙雪山、丽江古城、泸沽湖、束河古镇、虎跳峡、黑龙潭公园……

美食:丽江粑粑、鸡豆凉粉、腊排骨火锅、米灌肠、纳西烤鱼……

作者名片

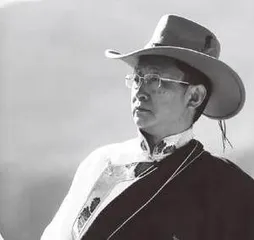

阿来,藏族,中国当代作家。

2000年,凭借《尘埃落定》获得第五届茅盾文学奖。2019年,《尘埃落定》入选“新中国70年70部长篇小说典藏”。

跟着“一滴水”游览古城

彩云之南,山水之间,矗立着一座如诗如画的丽江古城,已有800多年历史。这里不仅是中国历史文化名城,也是世界文化遗产地。古城建筑风格独特,小桥流水,石板街道,每一处都散发着古朴的气息。走在这里,雪山、古道、花海、浅溪……眼见耳闻,是自然的慷慨馈赠、历史的轻声低语,更是山与水相融、人与城相拥的时代韵律。

在作家阿来的笔下,那一片轻盈落在玉龙雪山顶上的雪花,在时间的沧海桑田里,以一滴水的方式走过了丽江。

我是一片雪,轻盈地落在了玉龙雪山顶上。

玉龙雪山 “遥望玉龙云断处,道是终年雪皑皑。”玉龙雪山在云雾缭绕中若隐若现,气势磅礴。阳光从玉龙雪山下来,从山尖到山腰,再到山脚,缓缓而下,最终抵达古城。

我是被亮光惊醒的。我和很多水从象山脚下的黑龙潭冒出来。咕咚一声翻上水面。看见了很多不同模样的人。

黑龙潭 黑龙潭被称为“古城后花园”。高大的树木、清新的花草,沐浴着来自雪山的气息,亭台楼阁古朴雅致。

今天,一架大水车来把我们扬到高处,游览古城的人要把这水车和清凉的水作一个美丽的背景摄影留念。

大水车 大水车随着清澈的流水昼夜不停地转着。丽江古城,水道水网密集,水系源于象山脚下的玉泉水形成玉河水,玉河的水在这里一分为三,入城后又分成无数支流,穿街绕巷,流遍全城,形成了“家家门前绕水流,户户屋后垂杨柳”的美景。

一道闸口出现在前面。过去,把水拦在闸前,是为了在四方街上的市集散去的黄昏,开闸放水,古城的五花石的街道上,水流漫溢,洗净了街道。

四方街 四方街是古城的中心,不同的街巷从这里走向不同的尽头,见证了丽江古城一路的风霜雨雪和沧桑繁华。数百年前,当地百姓巧妙利用古城西北高、东南低的地势特点,在四方街的两座桥下设立闸水用的深槽,每日清晨或傍晚将木板放下截住水流,使西河水位升高漫出河床,漫向四方街,清洗古城后汇入东河流向城外灌溉农田。一直以来,正是遵循着“先理水,再修城”的生态理念,丽江才实现了古城家户、街市与水系的完美融合。

经过一座院子,白须垂胸的老者们,在演奏古代的音乐。

纳西古乐会 在所有去丽江古城必做的事项里,一定会有这一项——去听一场纳西古乐。纳西古乐起源于公元十四世纪,由洞经音乐、皇经音乐和白沙细乐组成,是纳西文化里的一颗闪耀明珠,被誉为“音乐活化石”。纳西古乐有“三老”,乐曲老、乐手老、乐器老,与其说它是音乐,不如说它是历史,当袅袅乐声响起,心间的繁芜和喧嚣便消失不见。

经过售卖纳西族东巴象形文字的字画店。我确实想停下来,想被掺入砚池中,被蘸到笔尖,被写成东巴象形文的“水”。

纳西象形文字绘画体验馆 东巴文被称为“世界上唯一还活着的象形文字”,也是纳西东巴文化中绚烂的一页,充满神秘色彩。在丽江古城学写几个纳西象形文字,用古老的象形文字写下最真挚美好的祝福,一定是件十分有趣的事情。

在又一座桥边,一个浇花人把手中的大壶没进了渠中。我立即投身进去,让这个浇花的妇人,把我带进了纳西人三坊一照壁的院子。

纳西小院 顺着流水萦城绕院,邂逅的是一家家朴素的纳西小院。

很多人知道丽江古城,是从题词照壁开始的。“三坊一照壁”是丽江最富特色的民居形式。这里的民居坐北朝南,照壁独占一墙。当地百姓在中午靠它高大的墙面挡掉刺眼的阳光,到了傍晚,又靠它雪白的墙壁反射光到室内,照亮室内。

每个院落四季花草葱茏盛放,绿意盎然,犹如一条绿色的走廊。三百多座木桥、石桥与河水、绿树、古巷、古屋相依相映,有花与树的诗意,也充满着生活的烟火之气。

1997年,丽江古城因“保存浓郁的地方民族特色与自然美妙结合的典型”,被联合国教科文组织列入“世界文化遗产”名录。

这时,古城五彩的灯光把渠水辉映得五彩斑斓。游客聚集的茶楼酒吧中,传来了人们的欢笑与歌唱。

酒吧街 日落归山,酒吧街的熙攘,拉开了古城曼妙的夜。两岸的酒馆悉数亮起暖黄色的灯,年轻的男女隔着河对唱,歌声、笑声都落到了清澈的河里。

黎明时分,作为一滴水,我来到了喧腾奔流的金沙江边,跃入江流,奔向大海。我知道,作为一滴水,我终于以水的方式走过了丽江。

在课堂上,语文老师也许会抛出一个问题:“孩子们,课文结尾作者为什么要这么写?”

学生讨论纷纷:“这滴水象征着人与自然和谐共生的理念和智慧。”“它会一直滋润、守护丽江。”“也会流向远方,滋润更多地方……”

丽江人正以生态为卷、文化作笔,在青山绿水间绘制着生活的幸福画卷。

执行/清 扬