有一束光照亮了我

作者: 周炜森

总有一些光能透过岁月的斑驳照进我的心里。

——题记

秋风起,树叶儿黄,碧空澄澈,万里无云,我吹着凉爽的秋风踏上了归途。回到农村老家,推开那沉重昏暗的柴门,最醒目的物什便是那支锈迹斑斑的手电筒。我上前将它捧在手心,好像有一股暖流缓缓流进我的血脉,那道熟悉的光亮在眼前若隐若现。

我是奶奶悉心照料长大的。小时候我十分顽皮,跑出去时常常草草应对我身后的嘱咐。有一次玩得忘我,竟没有注意到那早已落下的夕阳。小伙伴们一个个都回了家,等回过神时,只剩我孤身一人站在林间小道上。

昏暗的月光透过叶片洒在我的脸上,蝉此起彼伏地鸣叫,晚风拂动树叶发出的窸窸窣窣的声音,在我听来好像幽灵在低语。我紧张地向四周张望,好像每一棵树后都藏着一只凶恶的野兽。恐惧使我的身体紧绷着,眼泪仿佛在下一刻就要决堤。正当我手足无措时,远处的小道上隐隐约约地出现了一星光亮。那微弱的光亮好像给我颤抖的心灵注入了莫大的安抚的力量,使我冷静下来,朝着那方向移动。那光亮越来越近,直至熟悉的身影进入我的眼帘——是奶奶!我顿时欣喜若狂,那股压在心头的恐惧刹那间烟消云散。我向奶奶飞奔过去,奶奶举着那散发着微弱光芒的手电筒向我伸开双臂。

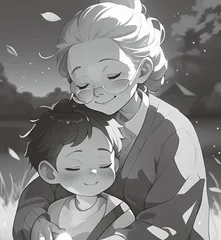

我扑进奶奶的怀中,奶奶温柔地抚摸着我的头,小声责问:“要你不听话,现在知道怕了吧?小心到时候林子里冒出狼把你叼走了!”我连连应声:“奶奶我错了!你以后要一直来救我啊。”奶奶被气得笑了起来:“你还想有下次?……”回去的路上撒了一地的欢声笑语,一大一小两个影子在暖橘色的灯光下显得格外温馨。

此后,这不起眼的手电筒总在关键时刻发挥作用。夏日炎炎,奶奶为我买了雪糕。一次晚饭后,奶奶嘱咐我饭后不能立马吃雪糕,说罢便去照看鸡了。但区区几句叮嘱怎能阻挡住我那颗向往美食的心呢!趁着奶奶出门的间隙,我飞快地拿了两个雪糕便撤退回房间,品着舌尖上化开的甜蜜,美滋滋地想:饭后吃个雪糕,又能怎样?年轻人的身体素质杠杠的。

睡觉时奶奶的话得到了应验,躺在床上的我肚子翻江倒海般痛,好像有千万只蚂蚁在啃噬我的肠胃。奶奶察觉到了我的不正常,立马背起我,将我放到了她的三轮车车斗里。当时夜已经深了,只看得见些许星星的光亮。奶奶一只手握着车把,一只手握着手电筒照明。透过夜色,那灯光颤抖着,和平日里的颜色不同,带着些焦急的红,担忧的白,但那温柔的黄色光晕却更加明亮了。

后来我去过许多大城市,见过北京鲜艳密集的天安门路灯,领略过深圳绚丽多彩的霓虹灯,体会过江南宁静洁白的古风灯,但那手电筒散发出的微光永远是我心中最耀眼的光,它点亮了我的童年,护航我的安全。更重要的是,那持手电筒的老人啊,她是只属于我的光,是照亮我一生的光。

(指导老师:张勐勐)

老师点评

文章紧扣中心选材,内容丰富,双线交织,立意深刻。文章选取了“奶奶打着手电筒深夜找我回家”和“深夜奶奶手打电筒送我就医”这两件事展开叙述,使得文章内容充实,情感真挚。奶奶手中那束手电筒的光总在“我”危险时出现是文章的一条叙事明线,而奶奶的关心呵护就像“我”生命里的一道光似的给予“我”温暖,照亮“我”的成长是文章的一条感情暗线。两条线索交相辉映,紧扣中心,时时点题,使得文章的主题表达明确而深刻。

文章脉络清晰,结构紧凑,描写生动,情感真挚,画面感强。文章按照“总-分-总”的结构构思行文,两个素材的衔接巧妙自然,首尾呼应。文中奶奶手持电筒深夜找“我”,送“我”就医的画面描写细致入微,如同一幅幅生动的画卷展现在读者面前,给读者很强的代入感。