《语文常谈》导读

作者: 张艳莹

名著导读

作者名片

吕叔湘(1904-1998),著名语言学家、教育家,近代汉语研究的拓荒者和奠基人。他学识广博、思想深刻、著作等身,融通多个学术领域,主编中国首部《现代汉语词典》,著有《中国文法要略》《文言虚字》《汉语语法分析问题》等。他开拓了近代汉语研究新领域,在汉语语法体系建设以及理论和方法上都具有开创意义。

内容介绍

《语文常谈》是普及语言文字知识的读物。书中重点讨论了语言与文字的辩证关系,汉字的语音、音韵,文字的形、音、义三要素及纠葛问题,语句的结构,词义和句义,古今语言的变化,各大方言,汉字改革与汉语拼音的意义等。书中还收录了七篇介绍外国作家和作品的《未晚斋杂览》,用作“反训”。

在近几年的语文考试中,越来越注重语言文字基础知识的考查,越来越凸显出提升学生的语文核心素养的宗旨。语言通审美、语言通文化、语言通思维。《语文常谈》正是从语言文字出发,告诉读者如何用专业的方法,热爱祖国语言文字,理解它的概念、内在系统,进一步规范、正确、灵活地使用语言文字。

艺术特色

吕叔湘在书中抛弃“行话”,联系日常生活,通过生动活泼的语言、典雅典型的诗文、严谨准确的表述、丰富有趣的例证、全面深刻的分析、清晰明了的图画,甚至一些笑话、故事来说明、探究语言现象。作为知识性读物,该书具有以下艺术特色:

1.内容丰富深刻,知识广泛

书中内容既有对语言的分析,也有对文学的探究。语言方面兼涉现代汉语与古代汉语,中国语言文字现象与外国语言文字现象。比如在讲“石”有“shí”和“dàn”这两种读法时,作者就从古代重量单位以及容量单位谈起,详细论述了“dàn”这个读音的来源演变过程,最终说明“dàn”这个读音只是借用了“石”的字形。作者还对中西方语言文字的使用现象进行比较研究。比如以墨西哥的马札特克人吹口哨吹出一句话的声调用来传话为例,体现声调的意义;再比如双重否定在俄语和法语里表达的异同等。这些丰富的内容对读者进一步了解和欣赏中国语言文字有着巨大作用。

2.表达通俗简练,兼具学术性和普及性

本书文字深入浅出,作者通过借用大量生动有趣的事例和材料、读书心得、日常生活现象等来揭示语言知识,娓娓道来。比如在第二章第一节,作者从我国传统的民间语言文艺形式——绕口令说起,“板凳不让扁担绑在板凳上,扁担偏要板凳让扁担绑在板凳上”,引出双声、叠韵的语言现象。再如,在讲到声调的重要性时,作者讲述了一个生活场景:一位朋友曾经说,有时一边刷牙,一边还能跟人搭话,这时候声母韵母都不清楚,传递信息主要靠声调。

3.形式灵活多样,语料贴近教材

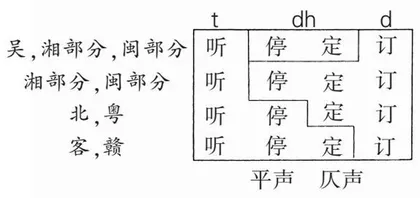

为了让语言文字知识更加清晰明了、易于理解,作者还通过图画的方式来呈现。比如第七章第三节,为了说明汉语方言里只有吴语和一部分湘语有浊声母现象,作者画出了浊声母在各地方言里变化的情况:

另外,文中所举大量语料中,不少是中学生熟悉的课文内容。如在说明散文作者也常利用平声和仄声的配合使语句在声音上更加谐和时,所举之例就有欧阳修《醉翁亭记》“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也”一段;在讲汉语中同音字的应用时,所举之例有老舍《断魂枪》中的对话等。这些熟悉的语料,有助于学生理解和掌握相关的语言文字知识。

精段选读一

暗示的意义,正因为只是暗示,所以有可能被推翻。比如说到某一位作家,我说“我看过他三本小说”,暗含着是看完的,可要是接着说,“都没有看完”,前一句暗示的意义就被推翻了。一位菜市场的售货员说过一个故事。“有一天,一位顾客来买辣椒,她问:‘辣椒辣不辣?’我说:‘辣,买点儿吧。’她说:‘哎哟!我可不敢吃。’后来又来了一位顾客,问我辣不辣。我一看她指的是柿子椒,就说:‘这是柿子椒,不辣,您买点儿吧。’她说:‘辣椒不辣有什么吃头!’说完走了。”这是听话人误会说话人的意思,也就是错误地认为对方有某种暗示的意义。

(节选自《语文常谈》第五章)

赏析

选段中,作者以生动简单的日常生活化场景为例,谈语言暗示的意义,将语言文字知识活化了,于平易中见深刻,体现了语言文字与我们生活的紧密关联。

精段选读二

为了具体说明古代和现代汉语的差别,最好拿一段古代作品来看看。下面是大家都很熟悉的、《战国策》里的《邹忌讽齐王纳谏》这一篇的头上一段:

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信……旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”

把这一段用现代话来说一遍,就会发现有很大的差别。不能光看字形。光看字形,现代不用的字只有四个:昳[yì]、曰、孰、吾。可是联系字的意义和用法来看,真正古今一致的,除人名、地名外,也只有十二个字:八、我、能、城、国、不、客、从、来、坐、谈、问。大多数的字,不是意义有所不同,就是用法有些两样。

(节选自《语文常谈》第六章)

赏析

这一选段中,作者以中学生熟悉的语料《邹忌讽齐王纳谏》为例,就古文中的语法现象进行剖析,娓娓道来,说明古今汉语存在的差异。

精段选读三

语言是一种工具,文字代表语言,当然更加是一种工具。一种工具要是不能很好地完成任务,就得加以改进或改革。有时候一种文字,由于这种或那种原因,不能很好地代表语言,于是产生改革的需要,在世界文字史上是数见不鲜的事情。土耳其文原先用阿拉伯字母,不适合土耳其语的语音结构,在本世纪20年代改用拉丁字母。朝鲜和越南原先用汉字,现在都用拼音文字。日本文原先以汉字为主体,搭着用些假名(音节字母),现在以假名为主体,搭着用些汉字。我们现在用的汉字是不是适应现代汉语的情况,能不能满足我们对文字的要求,要不要改革,怎样改革,这是摆在我们面前的问题。

(节选自《语文常谈》第八章)

赏析

上面这段文字,举例亚欧大陆一些国家语言文字的发展变化,说明语言改革的必要性。作者以比较、发展、理性的眼光看待中国语言文字的发展,体现出以辩证的思维做学问的态度。