《看看我们的地球》

作者: 吴苗苗

阅读导航

《看看我们的地球》是我国著名地质学家李四光的一部随笔集。作者在书中介绍了基本的地质知识,涉及地球年龄、地震原理、地势与大地构造、三大冰期、人类起源等诸多方面的常识。本书内容翔实丰富,语言质朴平易,说理深入浅出,是我们了解地球的一部优秀地质科普读物。

阅读前

对于地球,你了解多少?地球的年龄有多大?地球的构造是怎样的?为什么会有地震?

精彩片段一

看看我们的地球

石圈不是由不同性质的岩石规规矩矩造成的圈子,而是在地球出生和它存在的几十亿年的过程中,发生了多次的翻动,原来埋在深处的岩石,翻到地面上来了。这样我们才能直接看到曾经埋在地下深处的岩石,也才能使我们想象到石圈深处的岩石是什么样子的。

随着科学不断地发展,人类对自然界的了解是越来越广泛和深入了,可是到现在为止,我们的观测所能钻进石圈的深度,顶多也还不过十几千米,而地球的直径却有1.2万多千米呢!就是说,假定地球像一个大皮球那么大,那么,我们的眼睛所能直接和间接看到的一层就只有一张纸那么厚。再深些的地方究竟是什么样子,我们有没有什么办法去勘察呢?有。这就要靠由地震的各种震波给我们传送来的消息。

老师串讲

片段主要围绕人类对石圈的认识展开,先是说明石圈是在地球漫长的演变中,因多次翻动使原本深埋的岩石翻到地面,人类才得以看到和想象石圈深处岩石的样子。接着指出尽管科学不断发展,但目前观测能钻进石圈的深度很有限。最后提到对于更深的地方,可以依靠地震的各种震波来获取信息。

“我们的观测所能钻进石圈的深度,顶多也还不过十几千米,而地球的直径却有1.2万多千米呢!”通过具体的数字,突出了人类观测所能达到的石圈深度与地球直径之间的巨大差距。“假定地球像一个大皮球那么大,那么,我们的眼睛所能直接和间接看到的一层就只有一张纸那么厚。”通过打比方和作比较,形象生动地说明了人类对地球内部的了解范围极其有限,增强了说明的趣味性和可感性。

阅读笔记

选段用到的说明方法有:列数字、打比方、作比较。请你用这些说明方法,给同学们介绍一下你喜欢的一种事物吧!

精彩片段二

浅说地震

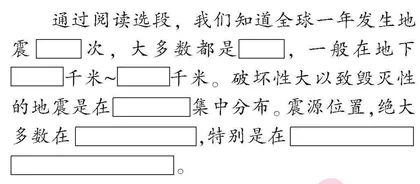

地震能不能预报?有人认为,地震是不能预报的,如果这样,我们做工作就没有意义了。这个看法是错误的。地震是可以预报的,因为,地震不是发生在天空或某一个星球上,而是发生在我们这个地球上,绝大多数发生在地壳里。一年全球大约发生地震500万次,其中95%是浅震,一般在地下5千米~20千米。虽然每隔几秒钟就有一次地震或同时有几次,但从历史的记录来看,破坏性大以致毁灭性的地震,并不是在地球上平均分布,而是在地壳中某些地带集中分布。震源位置,绝大多数在某些地质构造带上,特别是在断裂带上。这些都是可以直接见到或感觉到的现象,也是大家所熟悉的事实。

可见,地震是与地质构造有密切关系的。地震,就是现今地壳运动的一种表现,也就是现代构造变动急剧地带所发生的破坏活动。这一点,历史资料可以证明,现今的地震活动也是这样。

老师串讲

选段主要探讨了地震能否预报的问题,核心观点是地震可以预报。“一年全球大约发生地震 500 万次,其中 95%是浅震,一般在地下 5 千米 ~ 20 千米。”通过列数字,准确地说明了全球每年地震发生的数量、浅震所占的比例以及浅震的大致深度范围,使读者对地震的相关数据有直观、准确的认识。

“这些都是可以直接见到或感觉到的现象,也是大家所熟悉的事实。”“这些”指代前文提到的“震源位置,绝大多数在某些地质构造带上,特别是在断裂带上”等内容,通过列举震源位置多在地质构造带、断裂带,有力地支持了“地震是与地质构造有密切关系的”这一观点,使说明更具体,更有说服力。

“地震,就是现今地壳运动的一种表现,也就是现代构造变动急剧地带所发生的破坏活动”,用简洁、明确的语言对“地震”这一概念进行了定义,揭示了地震的本质特征,即它是地壳运动的一种表现,也是一种破坏活动。通过阅读这些内容,我们对地震有了初步的认识。

阅读笔记

阅读后

地震是一种危害性巨大的自然灾害,其强大的破坏力给人们的生命财产造成严重的损失。为了加强同学们对地震的了解,班里开展“地震讲堂”的活动。地震是怎样发生的?可以预测地震吗?发生地震时如何逃生?请将你在书中了解到的地震知识讲给同学们听。