成语里藏着青铜器之大动干戈

成语解释

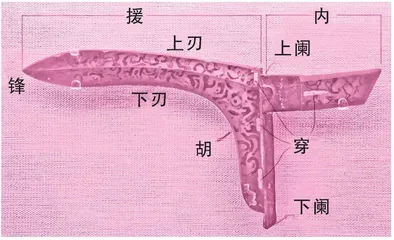

戈:是古代的一种兵器,具体来说是一种带柄的曲头兵器,横刃,通常用青铜或铁制成。

大动干戈:大规模地进行战争。比喻大张声势地去做不必要的事情。

第一站

认识青铜器——“戈”

有这样一种传奇兵器,它在两千年前就已退出历史舞台,但人们仍会用它来形容奋勇杀敌的热血场景——金戈铁马。没错,它就是戈!一种非常具有中华民族特色的冷兵器!

戈是一种先秦兵器,盛行于商、周,早在商代就出现了铜戈,迄今为止发现的最早的青铜戈,就出土于河南省偃师县二里头遗址,距今约3500年。当年武王伐纣,与商战于牧野,作《牧誓》时就有“称尔戈,比尔干,立尔矛,予其誓(举起你们的戈,排列好你们的盾,竖起你们的矛,我们来宣誓)”的说法。而在牧野之战中,很多商兵更是“倒戈相向”,纷纷掉转兵戈,帮助周军攻打朝歌城。

直至春秋战国时期,文献中还有关于戈的很多记载。据《左传》记载,在晋秦争霸的崤之战中,就曾涌现出一位持戈割敌的勇士狼瞫。周襄王二十五年(公元前627年),晋襄公率军在崤山隘道重创偷袭郑国的秦军。一开始,晋襄公擒了秦国战俘,就让他的车右(春秋时将职,作战时在主将车的右边)莱驹去斩战俘,不想战俘忽然大吼一声,吓得莱驹心惊胆战,手中的戈当即掉在地上。有莱驹这样的车右,真是太丢脸了,晋襄公的怒气可想而知,好在这时狼瞫立马捡起地上的戈斩掉战俘,并夹着莱驹追上晋襄公。狼瞫关键时刻奋勇上前,不仅挽回了晋襄公的脸面,还颇有武力,于是晋襄公改任他为车右。而狼瞫果然不负英勇之名,最后在崤之战中战死沙场,完成了他对勇的追求。

在秦以后,随着铁兵器的兴起和作战方式的改变,兵器有了很大改进,戈这种先秦时期最主要的兵器逐渐退出战场。

虽然戈早在两千年前就已消失于战场,但是它在中华文化中留下了不可磨灭的印象,甚至胜过矛、枪等后世一直沿用的兵器,成为历代文人骚客笔下兵戎战事的代表词汇。如枕戈待旦、大动干戈、化干戈为玉帛、止戈兴仁等成语;再如李白《大猎赋》中的“金戈森行,洗晴野之寒霜”,辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》中的“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎”,文天祥《过零丁洋》中的“辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星”等诗句。

第二站

跟着成语看文物

文物名片

中文名:虎纹铜戈

文物等级:一级文物

所处时期:战国

出土时间:1972年

出土地点:四川省成都市郫都区

收藏单位:四川博物院

这件虎纹铜戈的虎头形象做工细腻,十分精致。栩栩如生的虎头张开大口,一条向前延伸的线如同从虎嘴里吐出的一般,我们称这条线为“脊”。在“脊”的上方,有一条奇怪的小“字”,仔细看去,它像是文字,又像是某种符号,它的含义至今仍是未解之谜。每当人们凝视这件虎纹铜戈,仿佛能听到历史的回声,感受到那个时代的文化气息。

文物名片

中文名:连珠纹连柄青铜戈

文物等级:一级文物

所处时期:夏末商初

出土时间:1986年

出土地点:辽宁省锦州市松山乡水手营子村

收藏单位:辽宁省锦州市博物馆

连珠纹连柄青铜戈是辽宁省锦州市小凌河畔西岸的松山乡水手营子村村民周正席在自家猪圈取土时无意中发现的,随后其父亲把文物上交到文化部门。经考古人员深入实地调查研究,这件青铜戈是在一个墓葬中出土的,根据极为特殊的造型和伴出的其他文物,可以断定这件青铜戈当属夏家店下层文化遗物,距今应在3500年之前,相当于中原地区的夏商时期。

从它的造型和华丽的装饰上看,它绝不是一件实用的兵器。因而,它刚一出土,就引起国内外考古专家的高度重视。经专家组认证,此戈的确不是实用兵器,而是一种特殊权利的象征,属于商代早期遗物,国内孤品,故被定为国家一级文物。