水下考古如何揭开沉没的文明

烟波浩渺的大海,阻挡不了中华民族向外传播与追求文明的脚步。随着水下考古的不断发展,这些水下遗存,成为见证历史的“时间胶囊”。

发现“宝藏船”

1987年夏天,考古学家们在广东省阳江市所属海域发现了一条南宋时期的沉船。这艘长约30米,宽约10米的沉船正是后来被命名为“南海一号”的“宝藏船”。

船内18万余件文物中,既有品相上好的瓷器,也有各式金银铜钱。

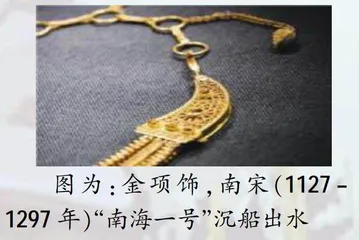

图为:金项饰,南宋(1127-1297年)“南海一号”沉船出水

而那些在海水中穿越800多年时光,再次呈现在世人面前的动植物遗骸也让人啧啧称奇。

然而,由于当时的中国缺乏一支专业的水下考古队伍,“南海一号”的打捞和考古工作暂时搁置了。

打捞“宝藏船”

1987年末,中国历史博物馆(现在的国家博物馆)下属成立了国家水下考古研究所。

当水下考古研究所成立时,就职于广东省博物馆的田野考古学家崔勇主动申请到所里工作。

1989年,崔勇和另外十名来自不同地区的考古学家一起在青岛参加潜水课程的集训。

在水下考古时,队员们两人一组,在进行考古测量作业的同时,也要随时关注同伴的手势,身上的仪器以及身边水域的变化。

从1990年到2000年,崔勇和同事们沿着中国的海岸线进行了不少水下考古工作,为“南海一号”的水下考古工作积累经验。

2001年,搁置了多年的“南海一号”考古工作重新开启。

崔勇介绍道:“‘南海一号’船体因为被埋在3米多深的淤泥中,因此保护得特别好。但因为船体附近海域能见度低,加上有大量淤泥,为考古工作增加了不少难度。”

2007年发现的“南澳一号”因船体沉没海域清澈度高,则被留在了大海里,船体用透明玻璃罩保护起来。

在海南被发现的“华光礁一号”则是在水下先被拆解,后在陆地上重新组装,现在海南博物馆展出。

“南海一号”2007年12月被整体打捞出水,现保存于广东海上丝绸之路博物馆“水晶宫”中。