把握文章主要内容三步走

作者: 魏春燕

不知不觉中,我们的进度已经到了第七单元。语文要素是单元学习的重点,在学习的过程中我们该如何一步一步去掌握呢?请大家跟随燕子老师一起走进课堂时间。

一、列一列,理清事件

“同学们,要说出课文讲了哪几件事,就一定要关注课文中的关键段落,它们隐藏着重要的信息,是一件事与另一件事之间的分界线。请大家默读课文《为中华之崛起而读书》,你能找到这样的段落吗?”燕子老师循循善诱。

几分钟之后,有几只小手举了起来。燕子老师请善于思考的蒙蒙同学来回答。

“老师,我找到了两个关键段落,第一个是课文的第10自然段,告诉我们和魏校长对话的人是谁。读完这个段落,我就清楚了第一件事。第二个关键段落是课文的第15自然段,用时间来开头,说明是另外一件事。所以,我认为,课文写了三件事。”蒙蒙的回答有理有据。

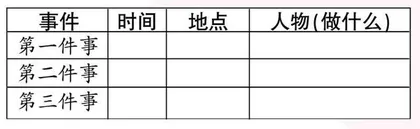

大屏幕上出现了一张表,燕子老师请同学们根据蒙蒙的回答将内容填进去。

有了刚才对事件的梳理,同学们填这张表就容易多了。十分钟后,燕子老师请第一小组的同学来汇报,学习单上呈现了这样的答案:

第一组的同学回答得很完整。这样梳理之后,概括一件事的主要内容就简单多了,可以运用本学期学过的方法——了解故事的起因、经过、结果,学习把握文章的主要内容。第三件事中人物比较多,燕子老师建议同学们运用概括的方法来把握主要内容,可以把不重要的人物排除,例如中国巡警、围观的中国人都是次要人物。

二、理一理,寻找发现

“同学们,课文一共写了三件事,我们把三件事的内容连起来说一说,就是课文的主要内容。”燕子老师引导大家来解决课后第一个问题。

同学们又开始思考、讨论。几分钟后,老师叫几个同学发言,但给出的答案都不能将课文的主要内容说清楚,这是为什么呢?

燕子老师微微一笑,说:“同学们发现虽然把几件事情的内容连起来,却并不能把课文的主要内容说清楚,原因就在于没有理清几件事情之间的关系。我们再来读课文,进一步思考,这三件事中,哪一件是结果,哪一件是原因?”

在燕子老师的提示下,同学们发现第一件事情是结果,第三件事情是原因。原来,课文不是按照事情发展顺序写的,而是先写结果再写原因。遇到这样的情况该怎样连起来说呢?

三、串一串,概括全文

燕子老师给出一个很实用的方法——一组关联词:“之所以……是因为……”让同学们把第一件事情和第二件、第三件事情连起来说。有了关联词这个支架,同学们说起来顺畅多了。

“之所以在修身课上,周恩来‘为中华之崛起而读书’的回答让魏校长震撼和赞赏,是因为周恩来初到奉天,伯父告诫他由于中华不振,被外国人占据的地方不能随便去,他对此疑惑不解。一个星期天,在被外国人占据的地方,周恩来亲眼看到一位中国妇女受洋人欺侮而没地方说理,这使他真正体会到伯父所说的‘中华不振’的含义,从而立下了‘为中华之崛起而读书’的远大志向。”

燕子老师继续追问:“怎样按照事情发展的顺序说出课文的主要内容呢?老师给出第二个实用方法,可以将三件事情按时间顺序排列,然后按时间顺序连起来说。”

“周恩来十二岁那年到了东北奉天,伯父告诫他由于中华不振,被外国人占据的地方不能随便去,他对此疑惑不解。一个星期天,周恩来来到了被外国人占据的地方,他亲眼看到一位中国妇女受洋人欺侮而没地方说理,这使他真正体会到伯父所说的‘中华不振’的含义,从而立下了‘为中华之崛起而读书’的远大志向。在新学年的修身课上,少年周恩来‘为中华之崛起而读书’的回答让魏校长震撼和赞赏。”这样一来,课文的主要内容就说清楚了。

“原来,抓住几件事说说课文的主要内容可以用三个字来概括——那便是列、理、串。”善于总结的小帅同学已经替大家梳理了本节课的要点。