《我与地坛》

作者: 毛家英

【阅读导航】

史铁生,21岁瘫痪,30岁患上尿毒症。可在漫长的病痛折磨中,他却创作了一部文学巨作。著名作家余华曾经说过:“史铁生是一个生命的奇迹,每个文字背后,都是他用生命在歌唱。”《我与地坛》就是中国当代作家史铁生以亲身经历为题材创作的生命之作,其间收录了《我与地坛》《合欢树》《秋天的怀念》等多篇散文,优美的行文中饱含对生命、青春、爱人、亲友、故土的爱,传递了一种自强不息、积极向上的精神。

【精彩片段一】

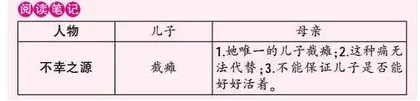

在那段日子里——那是好几年长的一段日子,我想我一定使母亲作过了最坏的准备了,但她从来没有对我说过“你为我想想”。事实上我也真的没为她想过。那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。她有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子,这是她唯一的儿子;她情愿截瘫的是自己而不是儿子,可这事无法代替;她想,只要儿子能活下去哪怕自己去死呢也行,可她又确信一个人不能仅仅是活着,儿子得有一条路走向自己的幸福;而这条路呢,没有谁能保证她的儿子终于能找到。——这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。

老师串讲

这段文字摘自《我与地坛》,深刻描绘了母亲对瘫痪儿子深沉的爱与内心的挣扎,以及儿子对母亲情感的逐渐觉醒和反思。

“那是好几年长的一段日子”,以时间的跨度暗示了母亲多年来所承受的痛苦和煎熬,“我想我一定使母亲作过了最坏的准备了”,表达了儿子对母亲所承受痛苦的想象和愧疚,这种情感的递进为下文的转折和深入描写奠定了基础。

“但她从来没有对我说过:‘你为我想想’”,这句话是情感的转折点,母亲虽然承受着巨大的痛苦和压力,却从未向儿子提出过任何要求或抱怨,这种无私的爱,与儿子之前的“以自我为中心”形成了鲜明的对比。

“事实上我也真的没为她想过”,进一步强化了这种对比,儿子在经历变故后,一度只关注自己的不幸,而忽略了母亲的感受和付出,这种自我反思和觉醒,使得情感层次更加丰富和深刻。

这段文字大多是儿子的内心独白,这种表达方式,使情感表达更加细腻和真实。这也告诉我们,要使文章写得生动,加入一定的内心独白是非常有效的。

【阅读前】

史铁生,21岁就坐在了轮椅上,他的身上到底发生了哪些故事?他是如何克服困难,最终自我成就的呢?

【精彩片段二】

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我瘫痪后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着:“我可活什么劲!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱们娘俩儿在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

老师串讲

这段文字摘自《秋天的怀念》,通过细腻的描写和情感的渲染,展现了儿子因双腿瘫痪后情绪的剧烈变化以及母亲的默默付出和关爱。

1.对比凸显母爱

一个“暴怒无常”,突出了儿子因身体的残疾而产生的心理变化,这种变化是剧烈的、痛苦的,也是难以控制的。而此时的母亲却“悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静”,这种无声的陪伴和默默的关心,与儿子的暴怒形成了鲜明的对比,凸显了母爱的深沉与细腻。

2.细节表达情感

北归的雁阵象征着自由和希望,而儿子却因双腿瘫痪无法像雁阵一样自由飞翔,这种强烈的反差让他感到痛苦和愤怒,从而做出了砸碎玻璃的冲动行为。这个细节生动地展现了儿子情绪的无常和内心的绝望。甜美的歌声本应带来愉悦和安慰,但对儿子来说,却成了他情绪失控的导火索,这种反差使得情感的表达更加深刻和强烈。

母亲“扑过来”和“抓住我的手”两个动作传递出她急切的心情和对儿子的关爱,而“忍住哭声”则揭示了她内心的痛苦和无奈。“咱们娘俩儿在一块儿,好好儿活”这句话虽然简单,却蕴含着深厚的情感和力量,让人感受到母爱的伟大和坚强。这里的细节描写使情感充满张力。

【阅读后】

面对苦难,作者在书中这样说:“苦难既然把我推到了悬崖的边缘,那么就让我在悬崖边坐下来,顺便看看悬崖下的流岚雾霭,唱支歌给你听。”

1.读完全书,你对苦难有什么新的认识?

2.如果让你来劝导作者,你会怎么做呢?