漫长的季节里,有无数令人欢愉的风景

作者: 赵俊辉

春风夏雨,秋云冬雪,大自然以其生生不息的生命力,呈现出无与伦比的美景。声声鸟鸣,粼粼波光,欣赏巍峨的高山和宽广的大海,都能给我们的生活带来无尽的欢愉。

漫步颐和园

查 干

①一个秋日,我们又一次走进颐和园。

②走的是东门,仁寿殿门前的龙、凤和麒麟依然守卫在那里。几株古老的金桂树正在开花,香气满园。这种香味儿甚是特别,异于丁香,也异于金叶女贞,一口吸来,直击你的肺腑深处。于是,我想起有一年的十月,我与内子(即自己的妻子)到中国作家协会杭州创作之家休息,迎接我们的便是桂子香。

③颐和园在十月,也是会举办桂花展的,只是规模比起杭州小了许多。如斯,余曾思谋,在颐和园多种植一些桂花树,是可行的吧?学杭植桂,岂不是一件雅事?你想啊,香香的桂花谢幕之后,红红的枫叶接着登台,那是多么风光!我一边想着,一边与内子沿着湖东绿道缓步南行。间隙停下脚步,静坐于绿色长椅,品读眼前的湖光山色。

④水波上有点点游船漂着,头顶有三五成群的水禽掠过。再往南,即是绣漪桥了。桥下有园林的工作人员在苇丛和荷塘中忙碌,施工船上堆满了水草以及枯萎的苇叶和荷叶。猛然想到,这一山一水的绮丽风光、浓淡相宜的树木花草,不都是他们用辛勤劳作换来的吗?他们就是这方园林灵魂的缔造者。

⑤在湖的南岸,蔽日的树荫下,开着一些小小的野花,正咧嘴而笑。小小的蝴蝶,在花丛间飞起飞落。若能听到苇荷丛中的蛙鸣和鸟鸣就更好了。没有自然生灵的陪伴,再美的园林也是死寂的。

⑥一抬头,著名的景点藻鉴堂到了。此刻日已偏西,阵阵凉风从湖面上吹来。我们坐下来,开始吃自备的食物,喝一些茶水。环顾四周,不少游人三三两两地坐着,稍作休整。

⑦晚秋的北京,天气也是多变的。抬头,云层正在变厚、挪移,水汽弥漫于湖面。不多时,细雨淅淅沥沥地下起来,但下得很绅士,很柔和,没有风也没有雷声。五颜六色的雨伞纷纷撑开,蓦地布满雨湖周围,好似童话中盛开的野花。雨滴细如发丝,静静地落于水面,溅起小小的水花。一群白色的水鸟翩然落下,在凫水,在追逐,甚是悠然,仿佛潇潇雨丝与它们无关。

⑧举目北望,万寿山与佛香阁被水雾轻轻地笼罩着。历史,在朦胧中隐约可见。我似乎看到一群提着宫灯的宫女婀娜地行走于长廊,又似乎听到十七孔桥边的那一头铜牛哞哞地叫了两声。西岸的玉泉山依稀可见。墨色山树,犹如一幅儿童涂抹的画。那高高的玉峰塔,被雨丝削成一株瘦瘦的青竹,似在轻轻摇动,令人不由想起王维的诗句“隔牖风惊竹”。

⑨四周静极了。雨,还在下。我们躬身走过玉带桥,依栏四望,颐和园的景色尽收眼底。不得不佩服先人的匠心和创造力,这一山一水,这星罗棋布的亭台楼阁,这绿道和玉带桥,布局合理,大气浩阔。此时,整个园子像一艘巨型的画船,在雾气中游荡,仙气十足。

⑩走到西堤。在细雨中,那艘石舫也有了动感,是要起航了吗?西堤东边那两行高大的树木,被细雨打湿后色彩越发鲜艳起来。红与黄诗意地相接,雨丝似乎也被带入晚秋的斑斓世界。当我们走到耕织图景区东侧时,雨停了。西山那边,霎时露出一抹玫瑰红。云收雨霁,山水又恢复了它宁静而开阔的原貌。一阴一晴之间,整个园林的变化让人目不暇接。

北京的三山五园(万寿山、香山、玉泉山和颐和园、静宜园、静明园、畅春园、圆明园)让我们回望历史,也让我们闹中取静,带来心灵的安闲。此刻,三山五园都披上了魅人的霞光和淡淡的水雾,像一幅水墨画。如斯,这幅水墨画上的题字应为“大静”吧?(选自《光明日报》2024年2月23日,文章有删改)

2.文章第⑥~⑧段采用了独特的观察角度,试结合文章具体分析。

3.根据括号内的提示,按要求赏析以下句子。

(1)你想啊,香香的桂花谢幕之后,红红的枫叶接着登台,那是多么风光!(说说“风光”的含义)

(2)在湖的南岸,蔽日的树荫下,开着一些小小的野花,正咧嘴而笑。(请从修辞的角度进行赏析)

4.请你从内容和结构两方面进行分析选文最后一段的作用。

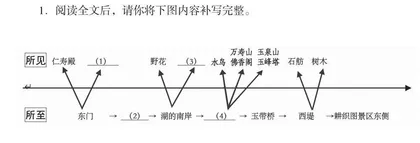

1.(1)开花的金桂树 (2)绣漪桥 (3)蝴蝶 (4)藻鉴堂

2.示例:第⑥~⑧段采用了定点换景的写法。立足点是“藻鉴堂”,先写湖面上的凉风,再写云层和水汽,最后写雨中的景物。写雨中景物,首先是近处的雨伞、雨滴和水鸟,然后是北望的万寿山和佛香阁,再接着是西岸的玉泉山,作者的视角不断变换,将周围的景物尽收眼底。

3.(1)“风光”在这里指颐和园的桂花和枫叶呈现出来的热闹繁华的景象。

(2)这个句子运用拟人的修辞手法,生动形象地写出了野花开放的情态,抒发了“我”对湖南岸景色的喜爱之情。

4.最后一段的作用:内容上点明主旨,表达对园林能带给人们“心灵的安闲”的赞美;结构上总结全文,使文章结构紧凑完整。

写景的记叙文通常会运用两种方法:移步换景和定点换景。移步换景是一种动态的表现方式,所描写的景物各不相同。而定点换景则与之不同,虽然有“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”的情况,但作者的立足点是固定的。作者通过多角度的观察,描绘出不同方位的景物。今天,我们将结合选文,一起学习如何在写景作文中运用“定点换景”这一写作方法。

定点换景,为何要“换”?一个“换”字,明确地说明了我们要描写的景物只有一个,但是你要从多个角度、多个细节去观察它,如仰视、俯视、平视,以及远近高低的不同视角,还有视觉、听觉、触觉、嗅觉等的运用,从而展示出景物的宏观布局和细微之处,尽可能多地呈现出它的方方面面。而每当我们写出它的一个方面,也就相当于完成了一次“换景”。

第一,从观察角度来看,主要有仰视、俯视和平视的区别。

例如《漫步颐和园》中的⑥~⑧段,就采用了定点换景的写作手法,其立足点是“藻鉴堂”。作者以“藻鉴堂”为观察点,先以平视的角度描写了湖面上的凉风,接着通过仰视描写了天空中的云层,最后又回归到平视,落脚于雨中的景物。

第二,从空间顺序来看,有由远及近、由上到下、从整体到局部等形式。

在《漫步颐和园》⑥~⑧段中,作者在描写雨中的景物时,采取了由近及远的描写顺序。先是描写近处的雨伞、雨滴和水鸟,然后是远处的万寿山和佛香阁,最后是西岸的玉泉山。作者通过视角的不断变换,使得周围的景物都能完整地呈现出来。

定点换景由于受到观察点的局限,如果只是从某一个点或者某一个面来进行描写,文章难免会显得单调。因此,我们要学会从不同的方面、不同的角度进行描绘,通过距离或角度的变化,多方面呈现出所看到的景象。我们可以从中心向四周扩展,也可以按从左至右、从上到下、从前往后等变化进行描述,这样描绘出的景物才会更有层次感。

我们可以从下面的思维导图中,巩固定点换景的方法:

阅读下面的文字,根据要求作文。

一片嫩红,一湾碧溪,一袭云彩,一阵鸟鸣,一丛风中的芦苇,便是一道赏心悦目的风景。

一曲生命赞歌,一帧活动剪影,一次风采展示,一则公益广告,便是一道令人回味的风景。

一位哲人曾说过,你的灵魂就是一道精选的风景线。也许,你眼中和心中的风景更多……

请以《风景》为题目,写一篇文章。

要求:①要有真情实感,不得抄袭;②文体不限(诗歌除外);③字数不少于600字。

题目中给出的“风景”一词,其选择范围十分广泛,无论是在“眼中”还是在“心中”,都应该是美好的:或是值得赞美的人和事物,或是一种值得分享的情愫,或是一种健康的心态,或是一种崇高的精神……这些都可以成为风景。

我们在确定写作范围时,可以参考以下内容:

1.大自然中的风景。比如壮美山河、小桥流水、日升日落、绚丽彩霞,等等。

2.美好的人物及其精神。比如父母、老师、同学、警察等身上发生的那些温暖人心的故事,他们所展现的精神,也是一道风景。

3.高尚的精神和品德。比如无私奉献、坚强不屈、自尊自爱的品质,这些都是精神家园中的风景。

4.中华优秀传统文化的瑰宝。如诗词、对联、国画等,也是一道美好的文化风景。

风 景

钱一菡

姥姥家的附近,有一处绵延不绝的山脉。据说,山上有农家,还有泉水和瀑布,我很想上山去看看。

那天,妈妈开车带我进山。阳光透过树叶的缝隙洒落在车身上,树枝也在车上留下了些许倒影,一切都是那样的美好。然而,当车子行至半路,天公不作美,突然下起了大雨。

我坐在车里向窗外望去,雨滴拍打着车窗,随后滑落。它们彼此相连,一串串似游鱼,又似珍珠项链。我轻轻敲了几下车窗,向它们问好,那些由雨滴穿成的“项链”随即断开。车子缓慢地向山上行驶,那些“游鱼”也整齐划一地向后飘去。我突然想到,这或许就是风的模样。它将这些雨滴从空中的云朵里牵引下来,洒在车窗上,又从车窗上把它们牵引到山谷里,最后化作雾气。在那一瞬间,我也想化作一滴雨,飘在这自由的天地间,想落在哪里就落在哪里。

雨势渐渐变小,雨点也变成了银线,细细密密地敲击在车上,好似在我耳边细语。我实在无法用语言形容,那种能让心宁静下来的美好。

当我们到达山顶时,我看见眼前的一团白雾好似要散去。在我思考白雾之后会是什么景色时,耳边响起了动听的“音乐”。那声音好似从天上而来,直撞进我的心里。白雾终于散去,我怔住了,久久不能言语。眼前出现的瀑布从山间倾泻而下,干净得像刚出生的婴儿。那水流急涌,遇见山壁上突起的石头,磕绊几下又重新回归队伍之中。它们争先恐后落入潭中,溅起的水花汇入泉水之中,慢悠悠地向山下流去。

妈妈告诉我,这是山泉水,山里的人每天喝的用的都是山泉水。我听着水声“叮咚”作响,心中充满了对大自然的感激。我站在水潭边,感受着水雾的清凉和湿润,掬起一捧山泉,仿佛在手心里可以看到蓝天的倒影。在山里,无论是一滴雨,还是潺潺的山泉,都诠释着自然的美好。

我们的车子缓慢地向山下驶去,太阳从云层里探出头来,仿佛在向我们道别。我将手伸出窗外,方才捧过泉水的手掌被太阳亲吻干净。这一刻,我深深地感受到大自然的神奇与美丽,它是如此治愈人心,让我收获了片刻的宁静与美好。我会将这份美好存进我心灵的画册,永远珍藏。

本文逻辑清晰,详略得当,作者对雨和瀑布的刻画生动传神,细节描写颇具匠心。文章采用回环往复的手法自然地揭示出人生哲理,情趣盎然,感染力强,引人思考。全文融情入景,语言清新秀逸,感情真挚动人,是一篇值得学习的作品。