深挖材料内涵,解锁思想密码

作者: 顾逸超

【原题呈现】

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

老庄哲学鼓励个人的出走。庄子明言“独与天地精神往来”,一个人活着,孤独地与天地精神对话,不是与人对话。

而儒家哲学鼓励回到人群中。孔子谈君子之交“周而不比”,孟子说“独乐乐不如众乐乐”。人要与他人对话,同他人构建关系。

对此,你有怎样的体验和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【写作指津】

本题旨在引导考生深入思考两种处世态度的影响:一方面,通过呈现老庄哲学鼓励个人出走、与天地精神对话的观点,考查我们对天地精神、自我探索的理解;另一方面,给出儒家哲学鼓励融入人群、构建关系的理念,让我们思索人际交往、群体生活的意义。希望写作者能深挖两种哲学思想的深刻意图,在对比思考中深化对人生选择、精神追求等方面的认知,展现思维深度与广度,以及对传统文化内涵的感悟能力。

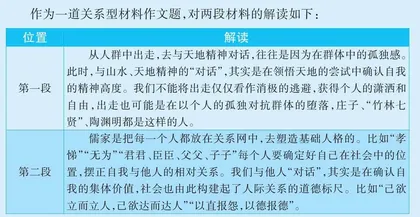

作为一道关系型材料作文题,对两段材料的解读如下:

[位置 解读 第一段 从人群中出走,去与天地精神对话,往往是因为在群体中的孤独感。此时,与山水、天地精神的“对话”,其实是在领悟天地的尝试中确认自我的精神高度。我们不能将出走仅仅看作消极的逃避,获得个人的潇洒和自由,出走也可能是在以个人的孤独对抗群体的堕落,庄子、“竹林七贤”、陶渊明都是这样的人。 第二段 儒家是把每一个人都放在关系网中,去塑造基础人格的。比如“孝悌”“无为”“君君、臣臣、父父、子子”每个人要确定好自己在社会中的位置,摆正自我与他人的相对关系。我们与他人“对话”,其实是在确认自我的集体价值,社会也由此构建起了人际关系的道德标尺。比如“己欲立而立人,己欲达而达人”“以直报怨,以德报德”。 ]

值得注意的是,“与天地精神对话”和“与他人对话”并不是对立和冲突的:老子骑牛西行,也会回望世人,“复众人之所过”;孔子也会厌倦人群,想要出走,“道不行,乘桴浮于海”。在特定的时机下,你想实现怎样的自我,又以怎样的姿态来实现,这既关乎价值选择,也关乎迥异的性情、一时的情绪。再者,出走的背后可能有无数次失败的“对话”,“对话”的背后也有无限的孤独,这两者其实殊途同归。

在写作的时候不要只围绕儒道哲学的区分去讲,要能看到两种处世方式的不同价值和有机关联,大胆地做出自己的选择。

把握材料时,应注意两个要素:①“出走”与“回归”的概念界定;②阐述“对话”的具体含义。此外,如何中肯而深入地理解“天地精神”“同他人构建关系”是本次写作的难点。

参考立意:

1.适时出走,不忘回归

2.饱满时回归,失意时出走

3.于独处修身,与人交养德

4.出走寻真我,回归见本心

5.对话天地,群己同归

【佳作展示】

佳作❶

群而不俗,一苇以航

◎陈弘毅

浙江省宁波市镇海中学高二(1)班

马克斯·韦伯说:“人是悬挂在自我编织的意义之网上的动物。”有人强调在社会中赋予人际关系以意义,实现与他人的对话与共振;有人则倾向于舍弃他人视角,在与自我的对话中走向精神自由。以我观之,与他人对话不是自我的牢笼;把握人群中的和谐,兼备独处时的遐思,方能群而不憾,独而不忧,虽一苇以航,胜千军万马。

回归本心,领悟一份精神自由是与天地对话的方式,意味着窥得世界本质的第一步。面对与他人对话的无意义,不妨如朱光潜所言“慢慢走,欣赏啊”,携带他人的屏蔽器方能用心面对个体精神在广袤天地间的舒展:庄子“曳尾涂中”,是与万物之道的轻声对话;陶潜“采菊东篱下”,是与俗世隐藏的质朴生命力间的呢喃;“雪夜访戴”虽未见人,却在“乘兴而行,兴尽而返”中感受天地精神的脉搏跳动。不妨让与他人的对话记录“空白”,而让与天地本心的对话记录“刷屏”。既感受“人为自然立法”的尊严,又谛听“蓝色暗点”中的渺小与短暂,不让“对话”流于无意义的口舌是非,而是成为人与自然的心心相印与顿悟。“让沙漠如此美丽的是其中的一眼泉水”,当个体享受到这种对话的深刻,也许会有所领悟“天地精神”的和谐与深藏其中的本质,收获精神上的共鸣。

然而孤独地与天地对话,是否意味着对他人的缄耳不闻?当个体如悉达多聆听河水的流动时,是否还听到了来自人世间的召唤?感悟与天地对话时的出走,不应成为脱离群体的理由。事实上,回到人群,更是感悟天地后的回馈与分享,在人群中承担一份责任,成为人际关系的一环,正是“不在空中舞蹈”之要义。孙悟空吸收天地精华,却不忘给小妖怪三根毫毛,还他一个难忘的夏天;孔子在自然中生发感情,也将体悟到的哲思传与弟子。缺乏与他人对话的机会,或许会让生命虚无缥缈;而与他人构建的社会网络,是情感的维系和社会生命的见证,让生命在多个维度生根发芽,在“众乐乐之中”感受自己给他人带来的改变。

与天地对话,与他人对话,恐怕是生命不断切换的两种状态,恰似儒道互补,也是古代知识分子的两味良药。“存在先于本质”,若能把握自我生命存在的真实,两者实则并无本质的区别。在对话中,个体不断“超越自己之未见”,收获来自对方的精神养分;更是将对方作为镜子,照见自己的生命状态。不断体味对话中的自我,或许比臆想的更为真实。追忆似水年华,是与过去的自己对话与和解;于瓦尔登湖畔沉思,是在明亮的湖面上照见世人精神的空虚。

生命如一场盛大的对话,在与天地的对话中孕育精神,在与世人的对话中感受人生,方不负“对话”之本意,或群或独,取舍在心。

【点评】 文章围绕“对话”这一主题,探讨了自我(天地)对话和与他人对话之间的关系。作者通过对这两种对话状态的深入分析,强调了在生活中合理运用这两种对话方式的重要性,从而深化了“对话”的本意,使主题富有深度和思辨性。此外,本文语言优美、表述准确,材料的引用丰富而不堆砌,能恰到好处地辅助观点的呈现,实为考场佳作。

(本文得分:54分)

佳作❷

栖身人海,独揽星月

◎丁毓恒

浙江省宁波市镇海中学高二(1)班

在电影《完美的日子》中,主人公身穿清洁工制服,却在工作间隙用随身携带的相机,拍摄午后枝丫光影跃动的瞬间。我们身栖人海,与“平庸之恶”形影不离,但我们仍能葆有“初始化”的力度,给个人留下余地,星月晴空万里,大地处处翻新。

乐群而不乐独,寄身于人群。“乐群”是李泽厚先生“乐感文化”的基点,是生命的“圆舞曲”。在如洗的月色中,能够驾船乘兴去往;在死亡诗社的讲台,能够有一群人同自己寻找“爱和诗意”。儒家的“人群”,是人生坐标的圭臬,我们在诸善之间穿行而过,在不惑的边界破镜重圆。人群是生命的执笔者,书写哈布瓦赫的“集体记忆”。

但是,凡有人群之处,就有声音,就有观点。当人潮淹没了个体的轨道,当群体之声幻化成囚牢,个体无处立足,自我便摇摇欲坠。京剧中有“第三幕布”,它将观众与演员分离,留下自我的空间。我们或许也需要这样一块幕布,使个体与人群“课题分离”,给灵魂以栖身的空间。

身着地而心向明月,以出走保全自我。人生有时需要一些孤独的调剂,需要出走以“生活在别处”。人群难免乌合,海漄用思想升维,与天地、传统、科技对话,以求独立的人格。在《世上最美的溺水者》中,村人用想象给溺水者以名立身,构筑塞壬的传说。在重复与聒噪的幕布尽头,人要有出走的勇气,也不能迷失思想的方向。孤独有时候会成为“贪得无厌的希望”,它穿过马孔多的街道款款而来,我们应在麦田守望,去追寻顾城笔下“白昼的月光”。

但是,人群与出走,都只是生活的两种状态,生命的两种步调。老子用柳笛吹过晚岚,惊起我们的未卜之梦:寄身人海,又能独揽星月,身处闹市,又守得一室安宁;越是目眩神迷,越要抱朴守一,这才是人生的本真状态。于是我们能看到:凡·高坐室观火,不顾过往人只看到烟;意大利摄影师米哈埃拉拍摄《美之地图》收录世人不屑一顾的“糟粕”;“新音乐教父”坂本龙一发布新专辑《12》,让世界共同聆听他与癌共舞的声音。人群嘈嘈嚷嚷,我们能有跳出舒适圈的“特种兵式”的出走,甚至让世界安静于我们的声音——出世入世,他人自我,都是修行。

“心澄一切皆澄,镜明万象皆明。”我们渴望对话,可以与他人,也可以与天地对话。眼前浩歌狂热,也能晴空万里。在人海垂钓星月,卧船酣眠,忘怀自我,超脱人群。

我们独坐古树下,泡一杯椴花茶。看人聚人散,就像在看一出悲喜剧;听万籁俱静,万物也在等待。

【点评】 本文探讨了在人群与保持自我独立之间的平衡。通过对乐群与独处、人群的影响以及出走以保全自我等方面的论述,强调了在身处人海的同时,也要葆有独立的精神空间,追求人生的本真状态。本文结构清晰,逻辑严密,从不同角度论述了人群与自我的关系,层层递进,最后得出平衡两者的结论。语言优美,引用独特而准确,可见作者有着不错的积累和广阔的阅读视野。

(本文得分:51分)