雨

燕子不归春事晚,一汀烟雨杏花寒。

——〔唐〕戴叔伦《苏溪亭》

自古以来,晶莹剔透的雨水,折射出的不仅是人们丰富的内心世界,更是人与自然朝夕相处的时光。

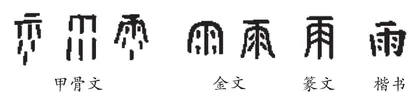

仔细观察“雨”的字形变化,我们会发现甲骨文“雨”的共同点是都用“一”字代表天空,短竖代表下落的水滴。尤其是第一种,直观地呈现了雨的本意;后面的字体中,“巾”代表着权杖。远古时期的生产力十分低下,人们为了祈求风调雨顺,就经常进行祈雨仪式。早在殷商年代,祈雨活动就已风行。殷商卜辞中曾有“今日雨,其自西来雨!其自东来雨!其自东南来雨!其自北来雨!其自南来雨”的记录,可看作最早的祈雨咒文;而著名的“商汤祈雨”的故事,更是言之凿凿,有史为证。故而“雨”体现的更多的是人类对自然的敬畏。

雨寄托着人们对丰收的渴望。为了根据雨势进行生产劳作,人们便根据雨的形成原因、状态大小等进行分类总结,创造了很多和“雨”相关的词语,比如雷雨、地形雨等。他们还以“雨”为部首创造了大量的汉字,如“霄”“霰”“雾”等。由于雨水从天空落下,滋润万物,因而又多了一些引申义——“下落”和“滋润”。雨除了直接影响农业劳作和人们的生活外,还引发了人们无穷的联想和想象。由于雨滴都是密集下落的,所以“雨”又有了“密集”的含义。人们甚至把密集下落的物体也加上“雨”,比如“流星雨”“枪林弹雨”等。

古人之所以喜雨,一方面因为人们把丰收的希望寄托于祈雨的仪式,决定了雨在艺术世界永葆生机的旺盛的生命力;另一方面,雨有应时而降、无声润物、焕发生机等特征。与凄凉萧索的秋雨相反,春、夏之雨滋润万物,洗涤出草木的鲜亮、空气的清新,能带给人喜悦和希望。俗话说:一场春雨一场暖。春雨是大自然的恩赐,是及时的、温润的,能带给人希望的。故“喜雨”大多情况下指的是“春雨”。如丝的细雨常常承载着人们的愁情。“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”“丁香空结雨中愁”之类的名句,比比皆是。

愿我们都能与“雨”成为知己,和谐共处。

(本报编辑部)