丹青妙笔

内容介绍

在中华文明五千年的历史长河中,绘画与书法如同两朵并蒂莲花,以独特的东方韵味滋养着每一个中国人的精神世界。对于中学生而言,这些传承千年的艺术瑰宝不仅是课本之外的审美盛宴,更是一把打开文化自信之门的钥匙,让我们有足够的底气屹立于世界民族之林。

精品展示

总序(节选)

◎吴山明

中国画是以线性用笔塑造形象的,与西洋画以面与色彩来描绘形象形成鲜明的对比。笔墨二字,不但代表了绘画和书法的工具,更体现了一种艺术境界。孔子说“绘事后素”,以及《韩非子》的“客有为周君画荚者”,都说明了线条的重要性,也体现出中华先民善于概括提炼的能力。有的线条不一定是客观实在所有的,而是画家思想、意境中特别表达的。有的线条是连贯的,与客体所呈现的一致,有的则是断续的、虚虚实实的,不影响对客体的呈现,但会更有趣味,体现出作者独特的美学感受。有的线条的墨色或淡或浓,虽然并非写实,但自然的无限生机和情趣跃然纸上。

中国画尤重整体气息,即所谓“气韵生动”。六朝的谢赫在《古画品录》序中提出了绘画的六法,既总结了此前中国绘画的思想,也成为后来绘画之理念、艺术思想的指导原则,千百年过去了,依旧被艺术界和理论界奉为圭臬。六法是一气韵生动,二骨法用笔,三应物象形,四随类赋彩,五经营位置,六传移模写。把“气韵生动”放在第一条,就是要求中国画不是自然主义的写实,而是要有对于世界、生命的主观表达和哲学感悟。它是中国画追求的最高境界,也是绘画批评的最高标准,一切技法最后都要落实到这一点。为了达到气韵生动,艺术家就要充分发挥自己的艺术想象,通过描写外形,表现出内在的情感。顾恺之有“迁想妙得”之说,即是达到气韵生动的经验之谈:将自己的内心迁入对象形象精神之中,是谓“迁想”;把握物象真正的神情,是谓“妙得”。

品鉴中国画时会重视笔性、笔法、笔趣等,更常常会用到“笔力”这个词。笔力,体现的是艺术家内心的力量、精神的力量、思想的力量,这便需要以六法中的“骨法用笔”来达到了。笔要有力,其源在骨,得骨法,有骨气,成骨力。在中国画中,形象、色彩的内部核心就是骨,艺术家倾注于形象内部的精神思想就是骨;骨的表现则依赖于用笔,中锋见骨,侧锋见势。

(选自王晓斌《中国画家名作精鉴:宋元绘画作品精选》,有删改)

●赏读

中国画在墨色浓淡间演绎着千年东方智慧,其独特的线性用笔,超越了西洋画的面与色彩,能将物象提炼为精神符号。这些艺术密码滋养着人们的审美感知,更以“天人合一”的思维启示中学生:线条的虚实对应作文的详略,留白的智慧可迁移至解题思路,而艺术与生活的交融,正是文化自信的生动注脚。

天下第一行书——《兰亭序》

王羲之作品中最著名的首推《兰亭序》,技巧佳妙,风格清新。其行书还有《姨母帖》《平安·何如·奉橘帖》《快雪时晴帖》等,点画浑圆遒厚,结体端庄从容,具有一种潇洒超然的气度;草书如《寒切帖》《丧乱帖》《远宦帖》等,劲健流畅,笔姿飞扬,跳荡呼应,体势多变,通篇气韵连贯完整,生动鲜活。

《兰亭序》的艺术成就极高,运笔跌宕起伏,有藏有露,中侧互用,变幻莫测。结体欹正多变,章法有疏有密,一气呵成。包世臣说:“《兰亭》神理,在‘似欹反正,若断还连’八字。”通篇字形宽窄相间,错落有致,一如敦煌壁画上种种优美的舞姿,给人一种微妙的、流动的美感,其秀丽清逸,风流极致,是行书中的极品之作。

《兰亭序》最大的特点就是意趣清新,抒发自然,如行云流水一泻千里,看不出一丝一毫的矫饰。从卷中涂抹、增补的笔迹来看,这又是一件草稿,正是王羲之饮酒后醉眼微醺,文思泉涌,笔墨随之,他的气度、风神、襟怀、情愫,在挥笔泼墨之间得到了充分表现。

提到字法结构的巧妙,总要说到20个“之”字。此幅卷中有多字重复,若字形过于相近,难免会有种呆滞之感;但若要字字求变,又谈何容易?王羲之又是如何处理这20个“之”字的呢?米芾说:“廿八行,三百字,之字最多无一似。”若将这些“之”字从《兰亭序》中抽出比较欣赏,你会惊觉这些“之”字或团抱紧收,或断而复连,或舒展开朗,每一个“之”字的形态,都与它附近的字构成了一种和谐活跃的气氛。《兰亭序》是王羲之饮酒后的即兴之作,这20个“之”字绝非精思细虑后所书,由此可见王羲之书法功夫的深厚和随类赋形的本领。

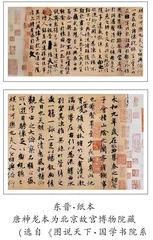

东晋·纸本

唐神龙本为北京故宫博物院藏

(选自《图说天下·国学书院系列》编委会《中国最美的100传世书法》,有删改)

●赏读

在会稽山阴的曲水流觞间,王羲之挥毫写下的《兰亭序》,不仅是中国书法史上的巅峰之作,更是一篇用笔墨书写的生命诗章。这位“书圣”以一支鼠须笔,将晋人崇尚的自然之美与玄远之思熔铸于方寸之间,创造出“清风出袖,明月入怀”的艺术境界。王羲之笔尖流淌的不仅是墨色,更是一个民族对自由、自然与永恒的诗意追寻。

【本报编辑部】