“活”在“Z世代”

作者: 杨学义“街灯的光穿窗而入,屋子里显出微明,我大略一看,熟识的墙壁,壁端的棱线,熟识的书堆,堆边的未订的画集,外面的进行着的夜,无穷的远方,无数的人们,都和我有关。我存在着,我在生活,我将生活下去,我开始觉得自己更切实了,我有动作的欲望——但不久我又坠入了睡眠。”

1936年8月23日,鲁迅先生在病重略有起色时,写下了《“这也是生活”……》,不到两个月后,他就病逝了。这样的生活,描绘的全是些日常琐碎和凡俗。但细读下来,我们却能在字里行间看到他对世界的无限观照、对生命的深刻反思,以及对未完成事业的无限憧憬。彼时,他计划着编写中国文学史和艺术史专著,还准备再出一本散文集,但一切都来不及完成了。

今年9月25日,是鲁迅先生诞辰141周年纪念日;今年10月19日,则是他离开我们86周年的日子。这么漫长的岁月过去了,我们却看到了一个越来越“被需要”的鲁迅。如果说鲁迅的事业是未完成的,那么一代代人对他的观照、解读与“再造”也是“未完成”的状态。

在“Z世代”(也称“互联网世代”)那里,鲁迅被赋予了更多含义,形象更加多元、饱满、潮酷了。从《觉醒年代》热播时鲁迅“不干了”的形象迅速出圈,到“鲁迅:这不是我说的”网络热梗,鲁迅先生的文字和精神力量已经穿越百年时空,深刻参与到互联网语境下各类议题的讨论中。

《环球人物》记者就与这样一群年轻人进行了交流,他们利用各自所长,从各个角度诠释着鲁迅。哔哩哔哩视频博主(以下简称B站up主)“智能路障”制作系列视频解读鲁迅生平和作品,每一条视频都是满屏弹幕,收获近4000万播放量;说唱歌手吴一凡将富有哲思的《野草》集改编成歌曲,嘻哈文化“链接”上了鲁迅;漫画作者溪刘将《故事新编》改编,鲁迅笔下人物变身“二次元”……

记者有种强烈的感受:这群“Z世代”的故事,也是鲁迅的故事;鲁迅被他们玩“活”了,也在他们中间更火了。这正映照了鲁迅的话:“我存在着,我在生活,我将生活下去,我开始觉得自己更切实了……”

触手可及的“觉醒年代”

设计师李天啸,重塑着鲁迅的血肉与坚毅。

2021年初,《觉醒年代》成为一部现象级电视剧。有条剧评获得的点赞很高:“有时候仍不免呐喊几声,聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱。”这是网友摘自鲁迅《呐喊》自序中的话。2021年10月,在鲁迅诞辰140周年之际,李天啸在微博分享了他制作鲁迅人偶摆件的视频,配乐正是《觉醒年代》片头曲,磅礴的配乐风格与鲁迅人偶的气势相得益彰。

其实,李天啸团队是在2020年底开始创作人偶的,与《觉醒年代》片头曲的完美融合,完全是一种不谋而合。最初,团队的年轻人出于对鲁迅的敬意,想不计成本和回报地设计出一款人偶。于是他们阅读大量文献,走访鲁迅故居。无论是鲁迅的人偶形象,还是配套的书桌、鱼缸、毛笔、烟灰缸、书籍等摆件,都追求最大限度地还原。

很快,他们发现难以定位人偶风格。鲁迅是一个多面且复杂的人,在一些文章里,他展现出极强的斗争意识,但在很多时刻,他也是有趣的、和善的,这些性格之间有极强的反差。怎么才能表现这样复杂的鲁迅呢?讨论了无数个回合,最终回到那句经典的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”。创作的过程,就是尽最大努力还原这句诗所凝炼的鲁迅气质。

首先是头发,李天啸选用最硬材质,“这是鲁迅最具标志性的特征,我们借此表现他的风骨”。紧接着,与大多数照片中的皱眉形象不同,鲁迅人偶的眉毛舒展开来,李天啸团队的头雕师李娲说:“这是在表现他的亲和力,他不可能24小时皱眉头的。”另一处关键细节是胡子,李天啸说,他们尝试了好几版,发现“如果胡子盖过上嘴唇,会很凶,也有些邋遢。而露出上嘴唇,会比较精神、和蔼、清爽”。最后,整个面部轮廓、棱角和皱纹依然刻画分明,让鲁迅人偶呈现出硬朗中有明朗、风骨中见风趣的形象。

在李天啸看来,正是这些集于一身的复杂气质,让鲁迅先生得以成为“觉醒年代”的一座丰碑。“而我们要做的,就是让人们对那个‘觉醒年代’触手可及。”李天啸相信,一定有很多年轻人读懂了这个人偶鲁迅。

绘声绘色的“故乡”

漫画作者王星晨,重温着鲁迅的童心与乡愁。

“这正如地上的路,其实地上本没有路;走的人多了,也便成了路。”这句写在《故乡》结尾的名言,影响了一代代中国人。王星晨在绘本《故乡》里,是这样用画面表现的:皎洁的月光,在西瓜地中照亮了一条银闪闪的路,童年鲁迅与闰土张开双臂,在路的两端朝着彼此奔跑。西瓜地中,躺着一本1921年5月的《新青年》杂志,《故乡》首发于此。

这样的画面,很像是王星晨在为鲁迅的原文着色。

2015年,在日本攻读硕士的王星晨完成了毕业动画片《阿长与〈山海经〉》。她以《朝花夕拾》中的同名散文为底本,将《从百草园到三味书屋》等名篇的经典内容也穿插进去,演绎了鲁迅的童年片段。毕业后,她又创作了《故乡》《从百草园到三味书屋》《阿长与〈山海经〉》3个漫画绘本,继续描绘鲁迅的童年和童趣。

王星晨与鲁迅作品的结缘,也是从她的童年开始的。由于母亲在北京鲁迅博物馆工作,她很小就认识了一个多样的鲁迅。在北京电影学院求学时,她就产生用动画表现鲁迅的想法,所以到硕士毕业作品做出来时,足足长达13分钟,比大多数同学的毕业作品长了一倍多。

“有些不爱阅读文字的人,一看到动画和绘本,可能就很喜欢。”这个创作优势让王星晨意识到,一些青少年或许可以通过她的作品,改变对鲁迅的刻板印象。“所以我没有选择那些深奥的和斗争性强的作品,而是选择家长里短的故事,这样更容易引起年轻人的共鸣。”

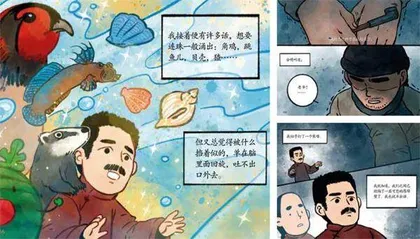

在绘本《从百草园到三味书屋》中,百草园里碧绿的菜畦、高大的皂荚树、紫红的桑葚、伏着肥胖黄蜂的菜花、人形的何首乌、酸甜的覆盆子,以及叫天子、蟋蟀、蜈蚣、斑蝥等昆虫和小动物,都被鲜活地描摹出来。虽然鲁迅先生的原著已经写得很精彩了,“但文字给人以想象空间,不能给人以直观画面”,王星晨用画笔尽情铺陈自己内心的想象。

在绘本《故乡》中,对鲁迅和闰土童年生活的描绘,全是五彩斑斓的。闰土在田间捕获的稻鸡、角鸡、鹁鸪、蓝背,在海边捡到的鬼见怕、观音手贝壳,色彩极为鲜艳明亮。而到了成年鲁迅回家时,没有一处用到明快的色彩。当成年闰土恭敬地叫了一声“老爷”,王星晨画了鲁迅惊诧的神情,同时配以原文:“我似乎打了一个寒噤;我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。我也说不出话。”这一页中,漫画构图设计成斜线切割,“斜线是不稳定的,视觉上给人传递的是压抑”,王星晨用漫画语言展现了《故乡》的苍凉与沉重。

在动画片《阿长与〈山海经〉》中,王星晨则虚构了一个情节。童年鲁迅将自己心爱的《山海经》带到三味书屋,私塾先生发现后愤怒地撕成两半。童年鲁迅的心也被撕碎了,从此闷闷不乐。而鲁迅平时极为厌恶的保姆阿长,却在夜深人静时,用白纸条和浆糊将书一页页粘好。粘好后,阿长还透着烛光,将白纸条遮盖上的部分,用毛笔一点点描画好,还给了鲁迅。

“我最初设计的阿长,形象是很正面的。但后来朋友说,鲁迅原著中,这是个爱串闲话、睡觉还要占他大半个床的中年女人,所以要将阿长设计成我最讨厌的那类人。于是我就给她画成了扁鼻子、法令纹特别重的凶神恶煞模样。”王星晨说,这也是顺着鲁迅先生的原意,营造一种反差感:“其实阿长和很多现实中的长辈一样,‘面目可憎’的背后,有一个极为高尚的灵魂。”

说唱歌手的“野草”

歌手吴一凡,吟唱着鲁迅在人生低谷的抗争与希望。

初中时,吴一凡就喜欢读鲁迅。“相比于鲁迅的小说集,散文集《野草》是比较晦涩难懂的。但这也给了我一个反复阅读的理由。”吴一凡陶醉于《雪》营造的美景、《好的故事》描绘的乡村宁静意境,还体会到更多深层的意味。“《颓败线的颤动》《风筝》让我看到鲁迅是如何描绘真实体验的,《这样的战士》《过客》《复仇》让我看到鲁迅运用强烈意象营造出的荒诞。”

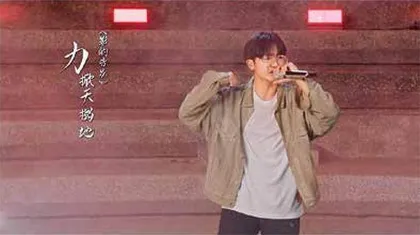

2020年初疫情暴发,在北京大学读大三的吴一凡与同学们推迟了返校时间,一曲说唱音乐《野草》就是居家创作的。反复阅读的《野草》令歌词创作水到渠成。吴一凡介绍:“这首歌以《影的告别》中的影子为线索,讲述它从告别主人开始,逐步游历人间、经历苦难,最后选择战斗。”

每段歌词都是对《野草》各篇的改编和再造。借《好的故事》,吴一凡描绘了影子的见闻:“昏沉的夜,灯火温吞地灭;我昏沉的梦里故事拉开画卷;鲜花和云朵在水影里升腾摇曳;我坐在小船,岸边是村人和月。”借《影的告别》,他倾诉了影子离开躯体的彷徨:“离开你,黑暗会吞并我,光明会让我消失。有我所不乐意的在天堂地狱里藏躲交织,我不想沉没于黑暗,死亡于光明;不想遗世独立。呜呼呜呼,我将向黑暗里彷徨于无地,噫,独自远行。”借《秋夜》,他诉说影子一路上的恐惧与孤独:“我在野地里赶路,看疮痍满目。奇怪而高的天上,星,洒下寒露。枣树刺向天空,利,穿破惨雾。引恶鸟发声,但飞蛾扑火义无反顾。”

“鲁迅先生有坚持战斗的哲学观。”吴一凡分享着他的阅读感悟。在《这样的战士》中,面对“谁也不闻叫:太平”的境地,战士依然举起了投枪;在《过客》中,面对衣衫褴褛的现状,以及众人说的走投无路的境地,过客还是要坚持往前走。“这一代年轻人,也面临着很多挑战,鲁迅先生的坚持战斗,是在告诉我们不要畏惧困难,而要继续勇敢前进。”

“《野草》还鼓励我们反抗绝望。”鲁迅创作《野草》时,新文化运动处在分化时期,他的心境十分颓唐。“《希望》里有这样一句话:绝望之为虚妄,正与希望相同。”吴一凡从这句话中读到,无论绝望还是希望,其实都是缥缈的,当你抱怨希望太短暂时,也意味着绝望同样会很快过去。《影的告别》中那离开主人后在光明和黑暗中独自生存的影子,《死火》中那被冰冻之后不断燃烧自己寻求解脱的火焰,都在告诉人们,无论身处何种绝境,都要满怀希望地努力。

坚持战斗、反抗绝望,鼓舞了一代又一代年轻人。吴一凡认为,说唱音乐在诞生之初,也有着讲真话、平民性的特征。“这种音乐形式是没有门槛的,街头的人们都可以参与到创作和讨论中。这与鲁迅先生的精神内核是一致的。”再加上《野草》中诗化的、带有韵律感的语言,以及独特的鲜明意象,鲁迅散文与说唱音乐的结合,毫无违和感,反而碰撞出精彩火花。

《野草》推出后,仅B站的播放量就超过1100万。与一些表达愤怒情绪的说唱歌曲不同,不少年轻人从这首歌里得到了奋进向上的力量。正如一位网友所说:“一度以为rap就应该这样振聋发聩、掷地有声!”

新编的“故事新编”

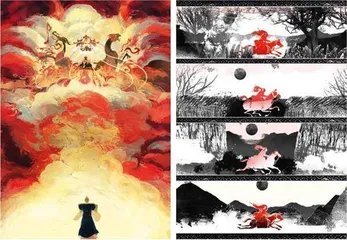

漫画作者溪刘,描绘着鲁迅汪洋恣肆的想象力。

“萧红的《生死场》,我读了好几遍,都是半途而废。”溪刘回忆道:“直到有一次看到了带序言的版本,被震住了:这序是谁写的?比正文精彩!”她一查,发现作者是鲁迅,于是发了一条微博:“不愧是你!”