百年顶流

作者: 田亮

“此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。”

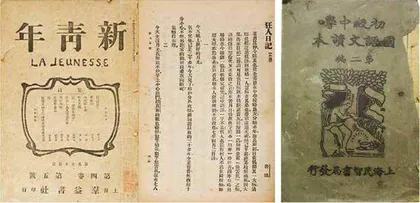

在前文那段“愿中国青年都摆脱冷气”的话之后,紧跟的便是这句。它们出自鲁迅1919年1月发表在《新青年》上的一篇杂文,后被收入杂文集《热风》中。整整一百年后,2020年新冠肺炎疫情暴发时,这句话在社交媒体上屡屡刷屏。“此后如竟没有炬火,我便是唯一的光”——奔赴武汉的万千医护人员在用,含泪鼓励医护人员的亿万网友在用。此后,2021年郑州暴雨,人们用它为逆行救援的志愿者点赞。2022年重庆山火,人们用它为奔向烈火的摩托车手鼓掌。

若说顶流,鲁迅才是百年长河一顶流。

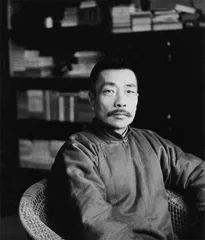

“现代中国的圣人”

自有鲁迅之后,中国人就是读着他的课文长大的。换言之,鲁迅生前就已经见到自己成为顶流。

1922年至1924年间,刚刚成立的上海民智书局出版了一套《初级中学国语文读本》,收入鲁迅作品多达21篇,包括《孔乙己》《故乡》《药》《风波》《我们怎样做父亲》等,这是已知最早使用鲁迅文章的语文教材。当时的编者认为,和读《孟子》《庄子》相比,国文教育更重要的目的是要让学生了解“现代思潮”。

在新文化运动中成长起来的作家胡山源回忆道:“这完全是新型的国文读本,里面没有一篇文言文,尽是‘五四’以来的白话论文、诗歌和小说。这套读本对于传统思想的改造有很大的作用,对于新文学的学习也有很大的影响。”这套教材在全国各地影响较大,不少学校予以采用。此外,商务印书馆、中华书局、世界书局等机构陆续出版了收入鲁迅作品的教材。

1923年,鲁迅小说集《呐喊》出版后,茅盾很快写了一篇读后感——《读〈呐喊〉》,认为鲁迅写于1918年的第一篇白话小说《狂人日记》是“前无古人的文艺作品”,阅读《狂人日记》,“只觉得受着一种痛快的刺戟,犹如久处黑暗的人们骤然看见了绚丽的阳光。这奇文中冷隽的句子、挺峭的文调,对照着那含蓄半吐的意义和淡淡的象征主义的色彩,便构成了异样的风格,使人一见就感着不可言喻的悲哀的愉快”。茅盾还写道,《阿Q正传》中描写的“阿Q相”不仅写出了民族自身的弱点,也写出了人性的普遍弱点。

从1929年春天起,朱自清在清华大学、燕京大学等讲授“中国新文学研究”课程,他在多个篇章中介绍了鲁迅及其作品。例如在短篇小说篇章介绍了《狂人日记》,并采用了茅盾《读〈呐喊〉》一文中的基本观点。朱自清认为,《狂人日记》具有反封建的领导地位。

在海外,1926年初,《阿Q正传》法译版发表于《欧罗巴》杂志上,法国作家、1915年诺贝尔文学奖获得者罗曼·罗兰成为最早一批读者。他读完竟在笑了之后嚎啕大哭起来,说:“这是一篇明确的富有讽刺的现实主义杰作……阿Q的形象将长久地留存人们的记忆里。”日本翻译家增田涉说:“鲁迅的名字不仅在中国国内,就是在国外也是为人所知的,这是从他的《阿Q正传》被译成法文并刊载在《欧罗巴》上开始的。”

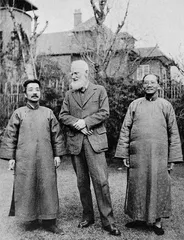

1927年,诗人刘半农和瑞典探险家、发现了楼兰古城的斯文·赫定想推荐鲁迅参选诺贝尔文学奖。鲁迅感到自己不配,便婉拒了。他说:“世界上比我好的作家何限,他们得不到。你看我译的那本《小约翰》,我哪里做得出来,然而这作者就没有得到。”“我眼前所见的依然黑暗,有些疲倦,有些颓唐。此后能否创作,尚在不可知之数。倘这事成功而从此不再动笔,对不起人;倘再写,也许变了翰林文字,一无可观了。还是照旧的没有名誉而穷之为好罢。”

后来的鲁迅,终生都没有写一篇“翰林文字”,他的笔锋一直照亮中国。毛泽东曾回忆:“我就是爱读鲁迅的书,鲁迅的心和我们是息息相通的。我在延安,夜晚读鲁迅的书,常常忘记了睡觉。”1937年10月,毛泽东在陕北公学举办的鲁迅逝世一周年纪念会上说:“孔夫子是封建社会的圣人,鲁迅则是现代中国的圣人。”“鲁迅具有政治远见、斗争精神和牺牲精神,这三个特点形成了伟大的‘鲁迅精神’。”

“中国的高尔基”

不久前,人民教育出版社微信公众号发布了一条消息:“鲁迅的作品从未大规模撤离教材。”短短一句,分量极重,勾连着时代的变迁和鲁迅精神的生命力。

新中国成立之初,在复杂而严峻的国际国内政治环境中,语文课本肩负重要使命,鲁迅作品担纲重要角色。人民教育出版社(下文简称人教社)中学语文教研室原主任顾振彪今年80岁了,他告诉《环球人物》记者,他就是在20世纪50年代读的中学。1951年由人教社出版的第一套教材中,初中6册共116篇课文,高中6册共110篇课文,合计收录鲁迅作品9篇。鲁迅作品中唯一以外国人为主人公的小说《鸭的喜剧》讲述了一位苏联盲诗人在北京养蝌蚪和鸭子的故事,收入此文象征着中苏友好。《药》中革命者夏瑜坟上的那一圈红白的花,象征“革命者永远杀不尽,也表示后死者会接受先烈的教训,为革命另辟一条光明、胜利的路”,是对新中国的孩子们进行革命教育和爱国教育的好题材。

此时,苏联《真理报》也对鲁迅短篇小说和论文集的俄译本给予了高度评价:“鲁迅的著作表现了他的真正的人道主义,和他对被压迫人民的深切同情。他的现实主义的短篇小说贯穿着对人民的热爱和对压迫者的憎恨。这些作品告诉我们:鲁迅是一位伟大的、善于观察的作家,他把作品的深刻性和高度的艺术形式光辉地结合起来,被誉为‘中国的高尔基’。”

1978年2月,《全日制十年制学校小学语文教学大纲》(试行草案)发布,要求重新编写全国中小学通用教材,在“文革”中瘫痪的人教社恢复职能。顾振彪从此开始了教材编写生涯。“那时鲁迅的作品还是最多的,并且出于新的、时代的需求,一些作品第一次进入了教材。”

比如,杂文《拿来主义》。鲁迅写道,对于因祖上阴功得来的大宅子,不应徘徊不敢走进门,也不应勃然烧光,亦不应“蹩进卧室,大吸剩下的鸦片”,应当“占有,挑选”。“看见鱼翅,并不就抛在路上以显其‘平民化’,只要有养料,也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾;看见鸦片,也不当众摔在茅厕里,以见其彻底革命,只送到药房里去,以供治病之用,却不弄‘出售存膏,售完即止’的玄虚。只有烟枪和烟灯,虽然形式和印度、波斯、阿剌伯的烟具都不同,确可以算是一种国粹,倘使背着周游世界,一定会有人看,但我想,除了送一点进博物馆之外,其余的是大可以毁掉的了。还有一群姨太太,也大以请她们各自走散为是。”“总之,我们要拿来……没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。”

这正契合了解放思想、实事求是的时代主题。1977年邓小平复出后主抓科教工作,多次提到“拿来主义”。1977年10月10日,他在会见美籍华人、高能加速器专家邓昌黎时说:“现在我们是以世界先进水平作为赶超的起点,采取‘拿来主义’态度。凡是世界上先进的科学技术成果,我们都要拿过来。”

“改革开放以来,历次教材修订都要经过我们编辑室小组讨论、社内讨论和外部审议,之后将征求意见上交教育部教材审定相关部门,他们同意了,这个版本才能出台。对于鲁迅的文章,他们从来没有提出过异议。”顾振彪说。

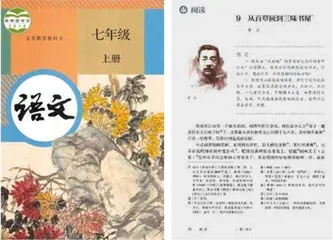

20世纪90年代,有一次,教育部收到反馈,《从百草园到三味书屋》这篇文章里提到的叫天子、油蛉、斑蝥等鸟虫太生疏,没见过,理解起来有困难,应当把这篇文章剔除。“我们觉得学生正处在学知识、长见识阶段,不能只学见过的事物,没见过的也应该认知。我们向教育部打了个报告,说明了这层考虑,教育部接受了我们的意见,这篇经典文章一直保留至今。”顾振彪说。

一直是教材选入作品最多的作家

在“80后”“90后”的回忆杀里,一定有绞尽脑汁背诵鲁迅课文的经历。吐槽大文豪鲁迅的文字晦涩难背,成了许多人的“青春必修课”。但如果让教材的“含迅量”变少了,大家却集体不答应。2009年有媒体称,人教社新版高中语文教材中,鲁迅的作品明显减少,《药》《为了忘却的纪念》等作品不见了,只保留了《拿来主义》《祝福》《记念刘和珍君》3篇。舆论场一度为此顿生波澜。

“过去在编选鲁迅作品时,编者更多从‘革命家’的角度,而不是从‘文学家和思想家’的角度,选了不少‘投枪’‘匕首’式的文章,如《“丧家的”“资本家的乏走狗”》《痛打落水狗》等。新世纪实行新课改以来,更注重作品本身的文化内涵与思辨精神、教学效果,以及学生的接受程度等。”人教社编审顾之川告诉《环球人物》记者。

如高中教材《祝福》一文“研讨与练习”部分写道:“有人说,祥林嫂是封建礼教的牺牲品;有人说,祥林嫂是被鲁四老爷之类极端冷酷的人‘杀’死的;也有人说是柳妈的一席话葬送了祥林嫂。全班分组讨论:造成祥林嫂悲剧的原因到底是什么?”初中教材《孔乙己》一文“研讨与练习”部分写道:“对造成孔乙己悲剧命运的原因,有多种看法:有的说他是科举制度的牺牲品,有的说是冷酷无情的社会害了他,有的说也要归咎于他自己的不争气……对此,你有什么看法?和同学们探讨一下。”顾之川说:“相应的,在《教师教学用书》中,也注意对鲁迅作品的多元解读,改变以往突出鲁迅政治教育意义的做法。”

2022年6月29日,人教社官方微信号发文梳理了中小学教材中的鲁迅文章,初中语文教材选入鲁迅作品7篇:散文《从百草园到三味书屋》《阿长与〈山海经〉》《藤野先生》;小说《社戏》《故乡》《孔乙己》;杂文《中国人失掉自信力了吗》。还有一篇《朝花夕拾》名著导读。高中教材选入5篇:散文《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》;小说《祝福》《阿Q正传》;杂文《拿来主义》。初高中教材共有12篇鲁迅作品。“新中国成立以来,中小学语文教材虽然经历了多次调整,但鲁迅一直是教材选入作品最多的作家。鲁迅先生一直与所有使用中小学语文教材的孩子们同行。”人教社微信号文章写道。

鲁迅也走进了许多国家青年学生的心中。1953年《故乡》最早进入日本中学语文教材,此后收录《故乡》的教材持续增加,直至1972年中日邦交正常化,所有的日本语文教科书都收录了《故乡》。《故乡》在日本享受着“国民文学”的待遇。复旦大学中文系教授郜元宝对《环球人物》记者说:“在亚洲国家从农耕文明走向现代文明的过程中,绝大多数的读书人都有背景离乡、再也回不去儿时故乡、或者故乡总在不断变化的深切体验。鲁迅1919年回到故乡绍兴,随即又永远告别了故乡。他在这一特殊经历驱使下创作的《故乡》不一定能纾解所有人的乡愁,却能跟我们所有人的乡愁相通!”

读鲁迅作品长大的日本诺贝尔文学奖获得者大江健三郎,在2000年出版的新书《大江健三郎自选随笔集》中写道:“我现在写作随笔的最根本动机,也是为了拯救日本、亚洲乃至世界的明天。而用最优美的文体和深刻思考写出这样随笔的,是世界文学中永远不可能被忘却的巨匠鲁迅先生。在我有生之年,我希望向鲁迅先生靠近,哪怕只能靠近一点点。这是我文学和人生的最大愿望。”