一团肆意的火,一捧清洌的水

作者: 朱东君

去年鲁迅诞辰140周年的时候,北京鲁迅博物馆布置了纪念展览“鲁迅的道路”,接近尾声的地方,放置了一张鲁迅的巨幅肖像照。瘦削的面颊显出骨骼的棱角,头发和胡须依旧是硬挺的“战斗”姿态,他一手举烟,兴致颇好。抓拍这张照片时,离他生命的终点只剩11天了。在当天拍摄的整组照片里,鲁迅与几名年轻人围坐在一起,时而交谈,时而大笑,年轻人前倾着身子,眼神热切,如同趋向一颗明亮的星。

“过去为了凸显鲁迅的战士形象,使用他的照片时往往挑选严肃持重的,虽然对应了他‘横眉冷对千夫指’的自我写照,却也有意无意忽略了这联诗的下句‘俯首甘为孺子牛’。其实鲁迅的照片中,不乏微笑乃至开怀大笑的,我希望人们留意这些珍贵瞬间。”北京鲁迅博物馆常务副馆长黄乔生对《环球人物》记者说。他正是这场展览的策展人。

研究鲁迅36年,黄乔生对这位研究对象的认识也经历了变化,“最开始,鲁迅是抽象的、粗线条的;后来学问做得细了一些,鲁迅的形象越来越丰满,有好玩的、生活的、家常的一面;现在认识又更进一步,他的审美、品格、性情,他的纯真和高洁,是他真正高的地方和独特之处。”

大恨与大爱

“文如其人。”作家止庵向《环球人物》记者强调道:“鲁迅是一个特别率性而为的人,恨很多人,也爱很多人。”

他常常是刻薄而可爱的。鲁迅喜欢给人起绰号,曾有朋友当面评价他“毒奇”,他也笑笑首肯了。童年时,他给爱哭的女生取名“四条”,笑话她眼泪鼻涕一起流。在日本师从章太炎时,同班的钱玄同聊天时话最多,又在席上爬来爬去,被鲁迅赐名“爬来爬去”,后来更简化为“爬翁”。在北大讲课时,毕业留校的章廷谦留着所谓学生头,鲁迅便起了个绰号“一撮毛”。章廷谦结婚前一年把大部分时间用在谈情说爱上,鲁迅赠了他一本自己的《中国小说史略》,题赠赫然是:请你/从“情人的拥抱里”/暂时汇出一只手来/接受这干燥无味的/中国小说史略/我所敬爱的/一撮毛哥哥呀!

他的记仇和回击也时有“恶意”。作家叶灵凤在1929年发表的小说里有这样一句:“照着老例,起身后我便将十二枚铜元从旧货摊上买来的一册《呐喊》撕下三页到露台上去大便。”两年后,鲁迅在一次演讲中有了回应:“……还有最彻底的革命文学家叶灵凤先生,他描写革命家,彻底到每次上茅厕时候都用我的《呐喊》去揩屁股,现在却竟会莫名其妙的跟在所谓民族主义文学家屁股后面了。”及至1934年,有杂志登出叶灵凤画的《阿Q正传》插图,并有题词:“如果生在今天,阿Q决不会是这种模样。”鲁迅当即在给杂志编者的信里写道,“叶先生还画了一幅阿Q像,好像我那一本《呐喊》还没有在上茅厕时候用尽,倘不是多年便秘,那一定是又买了一本新的了。”

鲁迅与人论战热情满满。“他写杂文与人论战,是每天早上取回订的几份报纸,看完之后当天写成文章寄去报社,就和现在写微博很像,寄去后一两天便登出来。”止庵看过鲁迅的手稿:“你看他那些文章,有时候引用对手的话,都来不及写,而是直接把报纸剪下来贴上,能看出才思泉涌的状态。他还会把别人攻击他的文章也编在自己的书里,好多人的文章反而因此才留了下来。”

甚至鲁迅好几本杂文集的名字,也来自别人的攻击。有人讽刺他“坐在华盖之下正在抄他的小说旧闻”,总是太过于追求趣味,“矜持着的是闲暇,闲暇,第三个闲暇”,他便出了一本《三闲集》。有小报开了个《文坛贰臣传》专栏,攻击他是文坛的“贰臣”,并怀有“二心”,他便出了一本《二心集》。有人给鲁迅画像,“很喜欢演说,只是有些口吃,而且是‘南腔北调’”,他便出了一本《南腔北调集》。还有人讽刺他发在报上的短文是“花边文学”,只因他的短文往往被编辑加一圈花边以示重视,而“花边”又是银元的别名,暗讽他写文章是为了稿费,他便干脆出了一本《花边文学》。而这种种名字的来源,他定要在序言里交代清楚。“鲁迅的斗争有自己独特的方法,也有他自己很大的乐趣在。”止庵说。

“鲁迅的杂文是‘匕首’‘投枪’,他有战斗性的一面,但同时也有很温暖的一面。当然,强调后者并非弱化前者,鲁迅是一个很复杂的人,有一个很丰富很立体的形象,无法用某一面去限定他。”中国作家协会副主席阎晶明对《环球人物》记者说道。去年,他出版了一本《这样的鲁迅》,旨在让青少年认识一个温暖与深刻并存的鲁迅。

鲁迅关爱底层的人。在1936年2月19日的日记中,鲁迅写道:“午后得夏传经信,即复。”夏传经是南京一家布店的店员,与鲁迅素不相识。他在信中询问鲁迅怎样研究文学,又抄了些他读过的鲁迅著译,问还有什么书未读到的,等等。鲁迅在回信中一一解答,并“别纸录上”自己著译的书,包括“作”五种,“编”三种,“译”十六种,还多列上了评价,比如“已旧”“太专”“尚可”“好”。过了5天,他又给夏传经寄去4本自己的书,并叮嘱“此在我皆无用之物,毫无所损,务乞勿将书款寄下”。

他还诚挚地帮助青年。鲁迅说“青年多几个像我一样做的,中国就好得多,不是这样了”。在爱人许广平的回忆里,“至于先生以精神帮助青年,那更不必说了,逐字逐页的批改文稿,逐字逐句的校勘译稿,几乎费去先生半生工夫。大病稍愈的时候,许多函稿送来了,说:‘听说你的病好些了,该可以替我看些稿,介绍出去了罢?’有时寄来的稿字是那么小,复写的铅笔字是那么模糊,先生就夹心衬一张硬白纸,一看三叹,终于也给整本看完了。”

在阎晶明看来,鲁迅与人结交,“不看社会地位,也不是看头衔,而是看他是否愿意做事情,尤其对青年来说,是否愿意踏踏实实做事,而且做小事,做别人不愿意做的但又有意义有价值有必要的事。这从他对他人的评价里就可以看出”。

追忆“左联五烈士”之一的柔石时,鲁迅写道:“无论从旧道德,从新道德,只要是损己利人的,他就挑选上,自己背起来。”追忆文学青年韦素园时,鲁迅写道:“是的,但素园却并非天才,也非豪杰,当然更不是高楼的尖顶,或名园的美花,然而他是楼下的一块石材,园中的一撮泥土,在中国第一要他多。他不入于观赏者的眼中,只有建筑者和栽植者,决不会将他置之度外。”

当然,鲁迅毕竟是鲁迅,他从不为尊者讳。追忆友人刘半农时,他毫不讳言:“我爱十年前的半农,而憎恶他的近几年。这憎恶是朋友的憎恶,因为我希望他常是十年前的半农,他的为战士,即使‘浅’罢,却于中国更为有益。”

这些爱与恨,是同样的真。

科学的与艺术的

鲁迅以文学家闻名,却从未重文轻理。鲁迅的科学叙事始于晚清,尤其是1902年于日本留学后。北京鲁迅博物馆展览着1903年刊行的第八期《浙江潮》,翻开的页面上是一篇署名为自树的《说鈤(音同日)》,鈤是化学元素镭的旧译,而自树就是鲁迅,这是中国最早评介居里夫人及镭的发现的论著之一。在同一期杂志上,还有一篇署名为索子的《中国地质略论》,也是鲁迅的手笔,这是国内最早系统介绍中国矿产的科学论文。同时期,鲁迅还参与编著《中国矿产志》,1906年该书出版后,清政府农工商部通令各省矿务、商务界购阅,学部批准为中学堂参考书。

科幻小说也颇受鲁迅重视。在他看来:“我国说部,若言情谈故刺时志怪者,架栋汗牛,而独于科学小说,乃如麟角。智识荒隘,此实一端。故苟欲弥今日译界之缺点,导中国人群以进行,必自科学小说始。”他根据日文版本重译过儒勒·凡尔纳的小说《月界旅行》《地底旅行》,小说中探索进取的精神最吸引他。他在翻译时也相当“进取”,有人评价他“随阅随译,速度惊人”。

1909年回国后,鲁迅开始在浙江两级师范学堂担任化学和生理学教员,并兼任博物课日籍教员的翻译。1910年,他又在绍兴府中学堂任监学兼生理学教员,常常带着学生远足,采集植物标本。有学生回忆说:“我们最高兴的是鲁迅先生带我们去远足或旅行。大家排着队出发,敲着铜鼓,吹着洋号,鲁迅先生总是在前面带队的。他穿着洋服,戴着礼帽,我们觉得先生很神气,也是学校的光荣,我们做学生的也很有面子。……鲁迅先生领队,还在肩上背着一只从日本带回来的绿色洋铁标本箱和一把日本式的洋桑剪。沿路看到有些植物,他就用洋桑剪剪了放进标本箱内。那时候做植物标本在我们眼中也是一件新鲜的、奇怪的事,在他以前,绍兴是从没有人做过的。一只标本箱也引起我们的各种推测,以为是药箱,因为他是医生,可能采了药草要做药用的……不知这玩意儿究竟是什么。我曾经问过鲁迅先生,他很幽默地回答我:‘葫芦里卖药,小孩子不懂的,这是采植物做标本用的。’”

直到后半生,鲁迅仍没有远离科学,他在1930年翻译了日本药学家刈米达夫的《药用植物》一书,还一直惦记着翻译法国昆虫学家法布尔的《昆虫记》。他劝告年轻人“不要专门看文学,关于科学的书(自然是写得有趣而容易懂的)以及游记之类,也应该看看的”;“不要放开科学,一味钻在文学里”。

贯穿鲁迅一生的,除了对科学的热爱,还有对艺术尤其是美术的热爱。他自幼喜欢绘画,小时候最喜欢的年画之一是《老鼠娶亲》,最爱的书是《山海经》,即使“纸张很黄;图像也很坏,甚至于几乎全用直线凑合,连动物的眼睛也都是长方形的”。他还把压岁钱都用来买画谱,比如《海上名人画稿》《诗画舫》《点石斋丛画》。

鲁迅自己的画功也颇不俗。小时候,他把纸蒙在《荡寇志》和《西游记》的小说绣像上,一个个描下来,积少成多,攒了一大本,后来因要钱用,卖给了有钱的同窗。及至到东京跟着藤野先生上课,他画下臂血管,被藤野指出血管移了一点位置,鲁迅虽口头应承,却忍不住“腹诽”:图还是我画的不错;至于实在的情形,我心里自然记得的。

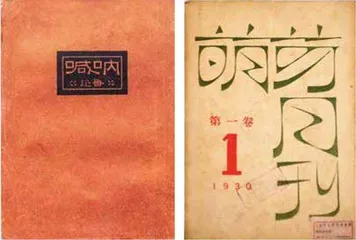

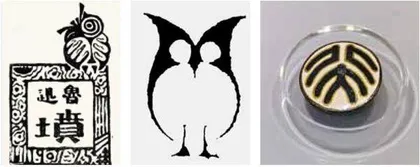

鲁迅把自己的美术才华用在出版设计上。《呐喊》的封面便是他自己设计的——暗红的底色,唯有一个长方形黑块,内用阴文写出书名与作者名,呐喊二字的“口”字旁刻意偏上,还有一个“口”居下,三个“口”仿佛在齐声呐喊。在《坟》的扉页上,鲁迅放上了自己绘制的猫头鹰。这只猫头鹰歪着头,一眼圆睁,一眼紧闭。猫头鹰最早是钱玄同给鲁迅的外号,鲁迅后来也以此自喻,这在某种程度上可以看做是鲁迅的自画像。鲁迅还很重视书籍的插图,对页面的版式,字体大小、行距、标点、留白、用色等也很在意,甚至会提出非常具体的要求。“鲁迅的设计非常简洁,并不片面强调文化的高雅性,反而有很强烈的民间性,但又绝不流俗,是一种很严肃的、同时又是很轻松活泼的结合。”阎晶明说。