绘画背后的情感密码

作者: 林凤生

情寄丹青

绘画作为一种艺术表达方式,除了能绘景状物,还能传递画家的思想与情感。画家要把自己的情感融入画作,通常有两种途径。

一种是通过画作的主题和内容来进行表达。哲学家纳尔逊·古德曼认为,人的情绪与他们在生活里的一切相关联。因此,画家可以通过描绘与某些特定情感紧密绑定的事物,来抒发或宣泄情感。例如:一幅描绘漂流在惊涛骇浪之上的木船的画,蕴含了一种消极的情感基调,因为这种场景是狂暴的、可怕的,人对此无能为力,只能听凭命运的摆布;而一幅风和日丽的风景画,则蕴含了一种闲适、平静、愉悦的情感基调。意大利未来主义画家吉诺·塞维里尼的《莫尼可的潘潘舞》通过描绘舞池盛况,营造了一种欢乐、癫狂的场景,令人看了头昏目眩,心跳加速。

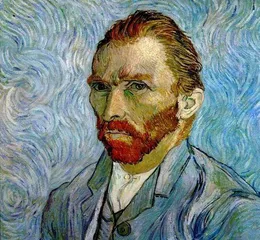

另一种是通过绘画的技法和手段来进行表达。绘画中的构图、色彩、线条、明暗对比和纹理等本身并没有特殊的情感含义,但画家在使用这些技法的时候会赋予它们一定的情感。心理学研究发现,不同的绘画技法可以激发人不同的情绪感受。例如,下垂的线条让人觉得垂头丧气,而凡·高的作品里上升的线条犹如火焰一般,被视作奋斗的象征。

看热闹的外行

画家倾注在画作里的感情能不能被观赏者成功接收呢?答案是令人沮丧的。不过,绘画是一种欣赏门槛比较低的艺术种类,无论观赏者的阅历和文化水平如何,几乎都可以说上几句。达·芬奇说过这样一个故事。

古希腊著名画家阿莱佩斯经常把刚刚完成的画作摆在长廊里,自己则躲在后面偷听别人的意见。有一个鞋匠看到他的画之后,指出画中的鞋带根本绑不住鞋,他马上就修改了。第二天,鞋匠又指出画中人物的腿也不大对劲。阿莱佩斯气急败坏地从画作背后探出脑袋,告诫鞋匠不要多管闲事。

镜像神经元:共情的生理基础

只有少数观赏者——通常是画家的知音,才能对画作产生强烈的情感反应,甚至达到共情的程度。“共情”现在是一个热门的词语,指可以感受到并能理解他人的情感。对画家来讲,能够达到共情程度的观众少之又少。因为共情是建立在深入了解的基础上的,仅凭一幅画很难做到这一点,除非观看者有类似的经历,可以通过联想把自己代入。

我们之所以会共情,是因为人的大脑里存在镜像神经元。镜像神经元最初是从猴子的身上发现的,科学家发现,猴子在吃苹果的时候,大脑里的某些神经元会被激活。后来,他们又发现,猴子只是看到其他猴子在吃苹果,甚至只是听到咬苹果的声音,大脑中的神经元也会被激活。这就是镜像神经元在发挥作用,镜像神经元像照镜子一样,把外界的活动反映到人的头脑里。

镜像神经元的发现是人类认知情感的重要里程碑。但是,要注意的是,猴子只会对自己有过的行为或熟悉的行为产生镜像反应,它看到猫捕鱼或者母鸡孵蛋,并不会产生镜像反应。通过类比可知,作为人类的我们,也只有在对画中所渲染的环境、描绘的事件、饱含的情感等有切身的体验时,才会产生共情。

法国画家保罗·德拉罗什是一位擅长表达伤感情绪的大师。20岁的时候,他接受了严格的学院派画法训练,随后,他开始创作一系列以英国历史为主题的作品。《简·格雷的处刑》描绘的是英国的一个著名历史事件——即将被刽子手处死的简·格雷小姐在神父的引导下,摸索着缓缓移上断头台。简·格雷小姐所犯的唯一过错就是她是亨利七世的曾外孙女。年仅16岁的她被推上王位,仅仅做了9天女王就被推翻,年轻的生命就此终结。这幅作品描绘了一出关于毁灭的悲剧。

我想,在漫长的人生道路上经历过坎坷的人看了这幅画,弄清楚来龙去脉后,也许会感同身受,甚至潸然泪下。

(黄焖jimmy饭摘自《科学画报》2025年第1期,本刊节选)