关于科学研究,徐星院士的三条建议

作者: 徐星(口述) 孙艺(整理)

偏见是科学之路的绊脚石

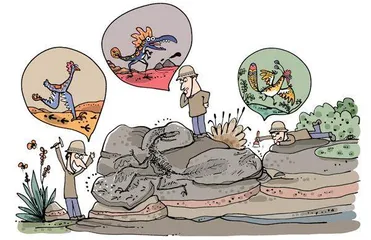

在大家印象当中,恐龙都是很庞大、很笨重的,而鸟则是很轻盈的,大家很难在它们之间建立联系。科学研究中经常会出现的一个问题就是,你的偏见会导致你忽略一些基本事实。

因为小型恐龙的骨骼比较纤细、脆弱,所以形成化石的概率就比较小。30年前小型恐龙的化石被发现得很少,以至于很多人忽略了它们,或者说,大家对它们往往视而不见。

所有的科学研究都是站在前人研究基础上的,我在从事研究的时候,已经有很多研究显示鸟类有可能来自体形比较小的恐龙,但是那时候的化石证据比较少。

我30多年来研究的前提是,我认为这是一个正确的假说,我愿意为它找到更多的证据。当然,在研究过程中,新的证据出现会形成新的观点,促使你不断调整、完善自己的研究。

“不靠谱”的科学研究

把所有有价值的研究浓缩到一起,仿佛有一种打怪升级的爽感。事实上,科学研究的过程并非如此。有的时候,它还会经历反复纠偏。比如说,我在自己关于近鸟龙的第一篇论文里,认为它相当于最早的鸟,从谱系上讲是比始祖鸟还要早期的一种鸟。

后来发现了完整的标本以后,我们又觉得它可能是伤齿龙家族的一个成员;再后来又有一些新的标本,我们通过数据分析,又觉得它可能不属于伤齿龙家族,而属于更大的恐爪龙家族,是电影《侏罗纪公园》当中伶盗龙的祖先。

但是,最近我们又回到最初的观点了,觉得它确实是鸟类家族的第一个成员。这不是科学家不靠谱,恰恰相反,这是科学家严谨和负责任的表现。

不一定要成为古生物学家

在不同的地方,我碰到过不少年轻的科学家。比如,有一个在武汉做地质学研究的大学老师,一个做动物学研究的日本学者,还有一个北京的天文学家,他们都是出于对古生物的热爱才加入了科学研究,随后找到了自己的研究领域。

古生物学本身是一门小众学科,身为古生物学者,我也不认为社会需要大量的人去研究古生物。但是它的研究思路跟其他自然科学的一样,都是讲怎样收集证据,怎样分析这些证据,怎样建立科学理论。如果你喜欢古生物、喜欢科学、喜欢自然,那么它很有可能一步一步带领你到达真正的科学研究。

(月和叶摘自《少年新知》2024年第8期,邱炯图)