太空没有氧气,小鱼怎么呼吸

作者: OREO

从2024年4月25日发射升空至今,神舟十八号载人飞船已经在太空待了几个月了。按照计划,神舟十八号载人飞船的在轨驻留时间为6个月,预计会在10月下旬结束本次飞行任务,返回地球。

此次飞行,在航天员乘组要完成的任务中,国内首次在轨水生生态研究项目引发了大家的热议。通俗来说就是,航天员将要在太空中养鱼。为什么要将鱼带到太空中养呢?难道是怕航天员在太空中太无聊吗?

为什么要在太空中养鱼

这次被带上天的“太空鱼缸”里,有4条斑马鱼,还有金鱼藻。

虽然水族箱为地球上的人类提供了一种轻松的消遣方式,但消遣并不是科学家们研究怎么在太空养鱼的目的。空间先进水生生保系统关键技术研究项目,将在轨搭建一个由斑马鱼和金鱼藻组成的小型水生生态系统,研究空间环境对鱼类生长发育、生态系统运行与物质循环的影响。该项目将成功构建鱼类的空间水生生态系统,实现我国在太空培养脊椎动物的突破,同时解析太空环境对脊椎动物的生长发育与行为的影响,为空间密闭生态系统物质循环研究提供理论支撑。然而,为什么偏偏选择斑马鱼呢?

为什么选择斑马鱼

斑马鱼是一种常见的热带鱼,繁殖周期短,饲养成本低,体形纤细,雌雄易区分。因其全身布满多条深蓝色条纹,在水族箱内成群游动时犹如奔驰于非洲草原的斑马群,故得名“斑马鱼”。斑马鱼原产于亚洲南部,英国人弗朗西斯·汉密尔顿于1822年首次在一本书中对其进行描述。后来,斑马鱼被引入美国及欧洲各国,并被科学家发现,从此走入实验室。

在著名遗传学家、“斑马鱼研究之父”乔治·施特雷辛格的研究和推动下,斑马鱼模型被科学界广泛接受。如今,在发育生物学、遗传学、基础医学、药理学、毒理学、药物研发以及生态环境评价等研究领域,都可以看到斑马鱼的身影。那么,斑马鱼都具备哪些科研优势呢?

首先,斑马鱼基因与人类基因的相似度达到87%,这意味着,在斑马鱼身上做药物实验所得到的结果在多数情况下也适用于人体。其次,斑马鱼饲养简单,繁殖能力强,实验室条件下斑马鱼可全年产卵,而且胚胎的发育速度非常快,可大大缩短科研周期及科研成本。再者,斑马鱼具有繁殖能力强、再生能力强的特点。雌性斑马鱼一次可产卵200枚以上,胚胎在24小时内就可发育成形,便于生物学家在同一代鱼身上进行不同的实验,进而研究病理演化过程。

在太空中,怎么给小鱼喂食

在失重环境下水会呈球状,甚至可以被捧在手里。这种水能让小鱼在里面游吗?小鱼会不会因为失重游不动呢?我们知道,在地球上喂鱼时,你只需要抓一把鱼食投进鱼缸就可以了;而在太空中,水被封在密闭的容器里,不好放固体的鱼食进去。

因此,科学家设计了一款牙膏状的特殊鱼食,航天员可以用注射器每天推进“太空鱼缸”,让鱼尽量吃完。鱼吃完鱼食产生的排泄物,可以通过管道运送到金鱼藻那边,促使它生长。

太空没有氧气,小鱼怎么呼吸

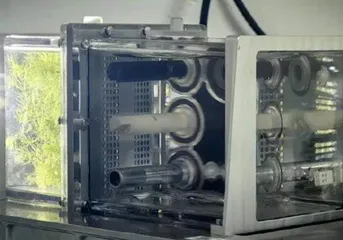

其实,“太空鱼缸”是由斑马鱼和金鱼藻在密闭的容器里面形成的生态系统。金鱼藻通过光合作用产生氧气,供鱼呼吸,鱼的排泄物又给金鱼藻提供营养物质。

为了保证生态系统中的氧含量能满足斑马鱼的生存需求,在载人飞船升空的过程中,水生支持装置为金鱼藻提供了LED光源,保证金鱼藻能正常进行光合作用。入轨后,航天员将实验组件转移到问天舱的生命生态实验柜,开展在轨实验。

在太空养鱼是人类对生命科学的探索,承载着人类在遥远的星球上长期生存、建立家园的梦想。我们期待这群正在进行太空旅行的特殊乘客,能够带回令人惊喜的收获。

(流浪的鱼摘自微信公众号“力学科普”)