古代皇帝能听懂各地方言吗

作者: 写不完同学

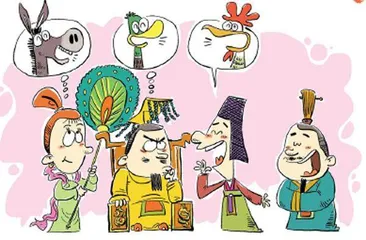

在古代,由于交通不便,各地交流较少,不同地区方言差异巨大,常常导致相邻村落的人都可能难以沟通。那么,身处京都的皇帝,面对来自全国各地的大臣上朝奏事时,又是如何应对这些方言“轰炸”的呢?现代普通话普及已久,但古代并没有统一的标准语,那时的皇帝是如何在朝堂上准确理解每位大臣的发言的呢?

自汉朝开始,官方逐渐推广以中原地区语言为基础的标准音。此时的“洛阳读书音”成为官场上普遍使用的标准语音。到了唐朝,这种“洛阳音”不仅是朝廷官员的日常交流工具,还成为文化传播的重要媒介。唐诗等经典文学作品往往以此为标准音创作,进一步巩固了它在全国范围内的影响力。

然而,即便有了标准音,也无法完全消除地方口音的影响。事实上,官话的普及主要集中在上层官员和文化精英中,对于基层官员和民众而言,日常语言仍然以方言为主。因此,当来自不同地区的大臣汇聚一堂时,即使他们努力使用官话,也难免夹杂着各自的地方口音。这对皇帝来说,确实是一个不小的挑战。

在清朝,特别是在康熙、雍正、乾隆时期,朝廷更加重视官话的推广。雍正年间设立的“正音馆”,专门推广以北京音为基础的官话,并将其作为全国官员必须掌握的标准语言。这一举措有效地减少了方言带来的沟通障碍。然而即使在这个时期,地方口音带来的问题仍然存在。

有意思的是,历史上还流传着一些关于地方官员因口音问题而引发的趣事。例如,清朝名臣曾国藩以其卓越的军事才能和治国智慧著称,然而,曾国藩的湖南口音却常常成为他在朝廷上与人沟通的一大障碍。据说,有一次曾国藩在朝堂上发表意见时,由于语速过快、口音浓重,咸丰帝根本听不懂他说的话。直到旁边的大臣窃笑,曾国藩才意识到问题所在,便放慢了语速,咸丰帝这才听明白了他的意思。

再如,梁启超与康有为这对清末的名臣,因广东口音浓重,曾在与光绪帝交流时被称为“鸡同鸭讲”。梁启超说普通话时常夹杂着“啊啊”的声音,这让光绪帝在理解他的奏对时颇费心力。这些故事都从侧面反映了方言问题在古代朝廷中的实际影响。

当然,除了推行标准音,古代皇帝们还有其他手段应对方言问题。比如,朝廷上有专门的记录官或翻译官,帮助皇帝理解地方官员的奏报。这些官员往往精通多种方言,能够在必要时充当皇帝和地方官员之间的“语言桥梁”。同时,皇帝本人通过长期的耳濡目染,也会逐渐熟悉常见的地方口音,甚至一些皇帝还掌握了几种方言,以便与各地官员直接沟通。

古代皇帝虽然面临方言的挑战,但通过推行官话、设立正音馆、依靠翻译官等手段,成功地保证了朝廷内部的有效沟通。这些措施不仅确保了国家政务的正常运行,还为后世语言文化的发展提供了借鉴。通过这些历史实例,我们不难看出,语言不仅是文化的载体,更是权力统治的重要工具。正是这些历史积淀,使我们今天能够在普通话的普及中感受到古代官话的遗韵。

(画中花·未来香摘自微信公众号“鱼羊史记”,小黑孩图)