养蚕

作者: 鹿溪

养蚕是我童年时光里的一件趣事。

蚕吃桑叶。为了获得桑叶,我的第一个采桑场所在漳浦第一中学校园内。进入一中校门,穿过校园正中间一条长长的步道,右转是操场,操场上有一棵硕大的皂荚树,我们曾在皂荚树下拾皂荚,在沙地上追赶蚂蚁。记忆里,我和小伙伴沿着操场左侧走,最里面是一排教职员工宿舍平房。左拐再走数十米,有一个水塘,澄碧宁静,几只鹅在池塘边拨弄清波。

春天里,百花鲜,水塘边的一条小路深处,是一户人家,掩映在一片绿色中。这片绿色是由不同种类的树组成的,其中有株高大的桑树,在太阳的照耀下闪烁着光,在春风中绽放灿烂的笑容。我们远远地就能看到桑树在风中摇摆。到了院子外头,唯恐惊动院子里的主人,我们都不敢吱声,猫着腰,蹑手蹑脚,蹲在一边,竖着耳朵听,屋子里安静无声,我们轻轻地拔下院子竹篱笆门上的钢丝闩,小心翼翼地移开竹篱笆门。我们不敢贸然进入院子,所以先确定屋子里有没有动静,好在是午后时光,也许主人正在午休吧!我们悄悄地进入院子,轻轻地走到桑树荫下,抬头望去,一片片青翠的桑叶好像在朝我们招手。我个头小,得踮起脚尖,先抓住一片叶子,然后将整条桑树枝轻轻地拉低,再拉低,生怕这段树枝弄出响动来,直到拉到适合的高度,我便使出浑身的力气采摘起来,直到两只小手抓得满满的,才轻轻地溜出院子,关上竹篱笆。

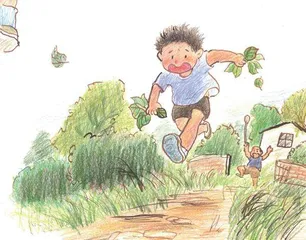

一来二去,家里的蚕宝可谓食桑无忧了。唯一被发现的一次,是我们正在采摘的时候,屋子里突然传来一个男人沙哑的声音:“外面有声响,是不是有人来?”屋门被推开,男人一看到我们,眼珠子瞪得快要跳出来,大声嚷嚷起来:“谁敢偷摘桑叶?”我们着实吓了一跳,“啊”的一声,全撒开腿,头也不回地跑着,跑着,整个人像是要飞起来似的,小草在我们脚下“哎哟哎哟”,鹅在我们身后“嘎嘎嘎”。午后的宁静被我们打破了,男人还在院子外边挥舞着一把竹扫帚。

桑叶容易招惹蚊蝇和蜘蛛网,回到家中,我就把桑叶放在脸盆里,从水缸里舀几勺水,让桑叶浸泡一会儿,再把桑叶洗净,一片片晾干。晾干以后,取一片桑叶铺到纸盒里,再把蚕宝放在桑叶上,这时候的蚕宝刚破卵而出,就是黑黝黝的小不点。八仙桌平日是大人喝茶、拉家常的主阵地,如今成为我养蚕的主战场。我把盒子放在客厅的八仙桌上,趴在桌沿看蚕宝轻微地挪动。嘿,桑叶竟然慢慢地被撕开一个口子。一条蚕撕开一个口子,两条蚕撕开两个口子……桑叶上的口子越来越大,直至剩下中间的一条叶梗。蚕宝渐渐地长大,一片桑叶是不够的,就铺两片、三片。看着蚕宝慢慢吃,我也拿起铅笔为蚕宝画像,在白稿纸上一笔一笔地描绘眼前这生动的画面。我画画用铅笔,有时也用毛笔。明代画家孙艾的《蚕桑图》引发了我极大的好奇,画家采用平面构图,把数片桑叶、数只蚕、数颗桑葚串在一起,笔墨清新,生动活泼。我学着大人画画的样子,在八仙桌上摆下盛墨和蓄水的盘子,一张稿纸,一把秃笔,边观察蚕宝,边看《蚕桑图》,依葫芦画瓢地临摹了一次又一次。成年后,我每看到《蚕桑图》,小时候养蚕的情形就浮现在眼前。

记不清过了多少天,长到六七厘米长的蚕宝吃起桑叶来沙沙作响,吃饱后慵懒地趴着的蚕宝如同趴在八仙桌上的我,不同的是蚕宝吃饱了,我却是饿趴下的。耳边传来妈妈清脆的话音:“养蚕不能当饭吃,快去洗洗手来吃饭。”我把盒子盖好,从八仙桌上下来,微笑着心满意足地走进厨房,洗过手,上餐桌,拿起碗筷,巴不得三口当成一口吃,吃完再去陪蚕宝。我吧啦吧啦地吃起来,好像是跟蚕宝比速度,不时发出筷子与瓷碗遭遇的敲击声,爸爸听得不耐烦,说:“你是不是吃得太饱了,小心把碗敲破。”妹妹看着我眯眯笑,我瞥了妹妹一眼。

举头望桑叶,低头养蚕宝。我想象着一中那个院子里的桑叶茂密葱翠,迎风摇曳,我却不敢再到那个小院摘桑叶了。为了养蚕,我得继续寻找桑叶。我家住东街,东街上有几条小巷,其中一条可以通向一片广袤的田野,田野里栽着密密麻麻的甘蔗,那是我的另一个乐园。小巷的路面是用青石条和鹅卵石铺成的,我喜欢光着小脚丫踩在上面,一股清凉从脚底往身上涌,迎着徐徐的清风,浑身舒爽。巷子两旁是跟外婆家一样的低矮瓦房,瓦房的木门板上贴着红色春联,墨迹浓黑,正的、歪的,写着我认识或不认识的毛笔字。

小巷人家还保留着完整的乡土传统,养猪种桑是常见的。桑树产桑葚,肥猪拉大便。顾不得猪粪臭不臭,为了我的蚕宝,我踮起脚尖抓住一叶是一叶。兴许是栽种在猪圈边上肥水多的缘故,这里的桑叶特别大,结的桑葚有白色的、红色的、黑色的,个头大,摘到手我也不管干不干净,小嘴一吹,便直接往嘴里送。摘一个吃一个,摘两个吃一双。有小玩伴不禁笑出声来,我赶忙嫌弃地捂住他的嘴:“嘘……”我们猫着腰闪躲到墙角另一边去,看屋里没动静,才又回来。屋里没人出来,倒是猪圈里的两只猪在一旁直愣愣地盯着我们,耳朵前倾,发出短暂而急促的“哼哼唧唧”。我灵机一动,学着大人喂猪的发声:“啰啰啰,啰啰啰……”嘿,猪竟然安静下来。偶然被发现了,女主人并不驱赶我们,而是说:“你们采桑养蚕可以,但不能折伤桑树枝。”女主人声音清亮,甜透我们的心。我们不约而同地说:“好!”笑得嘴巴咧到了耳朵边。后来旧城改造,这条巷子消失了,我也忘了巷子的名字,但在巷子里摘桑叶的情形是永远忘不了的。

一个纸盒已经容纳不下我养的蚕宝了,我把它们放在一个浅底阔口的竹箩筐里。蚕除了吃桑叶,还要运动,它们的步伐很小,缓缓地挪动着圆滚滚的身体,有时候还想爬出竹箩筐。渐渐地,蚕不吃桑叶了,经过几次蜕皮,它们从黑黝黝的变成白胖胖的。偶尔我会用手轻轻地捏起一条捧在手心,蚕宝在手心里挪动着,直弄得手心痒痒,我才把蚕宝放进箩筐里。最期待的时刻就要来临,蚕宝开始吐丝了,给自己披上一层朦胧的新衣,蚕把自己裹成一个长椭圆形的白色蚕茧。也许这就是课本中“作茧自缚”成语的由来吧!看着蚕茧,我的内心生发出一种自得,一种满足,可看不见蚕宝,我又不免失落。蚕宝应该很想出来吧!

蚕结茧成蛹只是蚕生命过程中的一个环节。诗人李商隐说“春蚕到死丝方尽”,事实上,蚕吐尽最后一缕丝并不是生命的终点,而是生命的转折。蚕把自己裹在茧子里,它在慢慢地蜕变,先变成蛹,再变成蛾。每一次的蜕变都是生命的升华。终于,蚕蛾破茧而出,白绒绒,圆嘟嘟,舞动双翅,可爱极了。雌雄蚕蛾交配,再产下蚕卵。原来,这才是蚕的使命,是蚕一生的轮回。长大以后,我才明白真正“作茧自缚”的是人。各种看得见、看不见的“丝”缠绕着、束缚着我们,有的人主动往里钻,有的人是身不由己。我们变得圆滑世故,童真不再。

蚕蛾的生命即将结束,新一代的蚕卵开始了新的成长,我又得为养蚕想方设法到处采摘桑叶。这何尝不是“作茧自缚”呢!

发稿/沙群